Cuando la relevancia del difunto se medía por el número de pobres en su entierro

-

La competencia entre los poderosos por ver quién rodeaba su funeral de más menesterosos surgió en Granada con motivo del entierro de Isabel la Católica (1504)

No albergo la menor duda de que la costumbre de “adornar” los entierros con largas filas de pobres con velones procede de una mala interpretación del testamento de la reina Isabel la Católica. Ítem más: fue una tradición aparecida en Granada en los albores del XVI que después se extendió ─aunque en menor medida─ a otras ciudades españolas. Hasta desaparecer prácticamente tras la guerra civil de 1936-39.

Lo que Isabel I expresó en su lecho de muerte fue su deseo de ayudar a los más desfavorecidos de su reino, los pobres de solemnidad. Para ello dictó varias mandas desechando lujos y oropeles en sus exequias fúnebres y destinar el dinero a vestir a pobres, dotar a doncellas pobres para casarlas y también dar algo a iglesias sin recursos

Lo que Isabel I expresó en su lecho de muerte fue su deseo de ayudar a los más desfavorecidos de su reino, los pobres de solemnidad. Para ello dictó varias mandas desechando lujos y oropeles en sus exequias fúnebres y destinar el dinero a vestir a pobres, dotar a doncellas pobres para casarlas y también dar algo a iglesias sin recursos. Concretamente su testamento dice, en el punto 30: “Se vistan doscientos pobres para que sean especiales rogadores por mi alma”. Es decir, la Reina quiso quitar el frío a doscientos desfavorecidos para que se acordaran de ella y le rezaran. No que procesionaran delante de su ataúd con velones.

Como el entierro tuvo lugar el frío y lluvioso 18 de diciembre de 1504, en Granada, por sus calles desfilaron aquellos doscientos pobres recién vestidos por la herencia de la Reina. Acompañaron las ceremonias desde su entrada por la Puerta de Elvira hasta su enterramiento provisional en el Convento de franciscanos de la Alhambra. Seguramente aquella procesión de tanto pobre agradecido, velón en mano, se convirtió en el modelo a emular por la clase conquistadora y pudiente granadina. En años siguientes quisieron imitar a la Católica para hacerse también los importantes y, de paso, optar a la salvación eterna. O al menos pasar el resto de la eternidad en un buen apartamento celestial. De ahí que se ocuparan en dejar en testamentos o mandas orales sus buenos ducados para que unos cuantos pobres engrandecieran la vistosidad de su último recorrido.

Una disposición similar dictó Fernando el Católico en su testamento de 1516: 3.000 ducados para casar huérfanas y pobres vergonzantes, más vestir a cien pobres en los ocho días siguientes a su entierro.

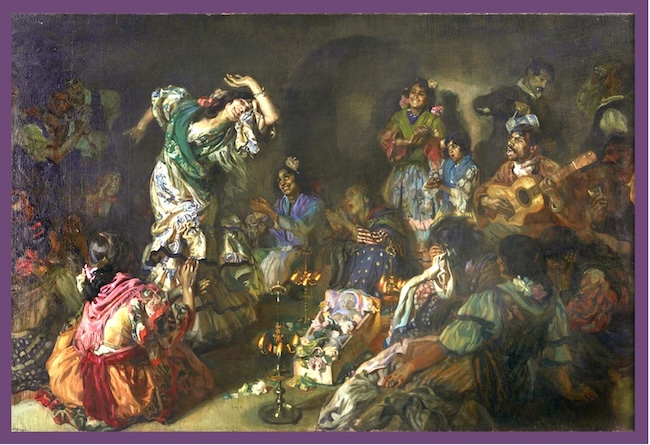

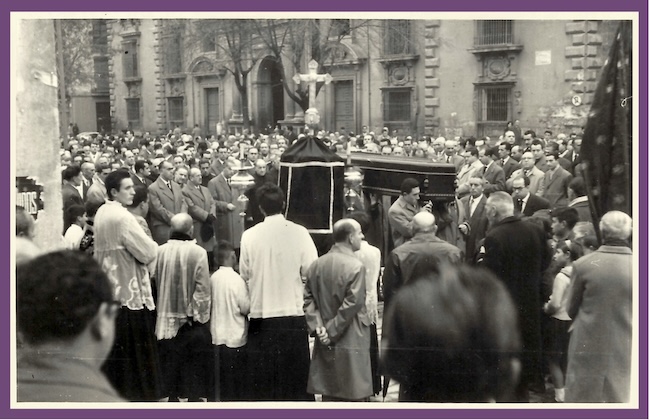

Pobres inseparables de funerales de ricos

La costumbre de acopiar pobres y añadir volumen a las despedidas de ilustres y poderosos estuvo muy arraigada en Granada, especialmente a partir de la pomposidad que acompañó al periodo barroco de finales del XVII y sobre todo del XVIII. Y no sólo pobres, a la nómina de “claque” reclutada para agrandar la muchedumbre en los desfiles fúnebres se sumaron con el tiempo los niños huérfanos acogidos en la inclusa y ancianos del Hospital Real. El deseo del finado era dar un donativo a aquellos desfavorecidos, pero a cambio les correspondían asistiendo a sus entierros por las calles. Porque no debían tener mayor preocupación aquellos antepasados granadinos que verse solos o poco acompañados en su despedida final.

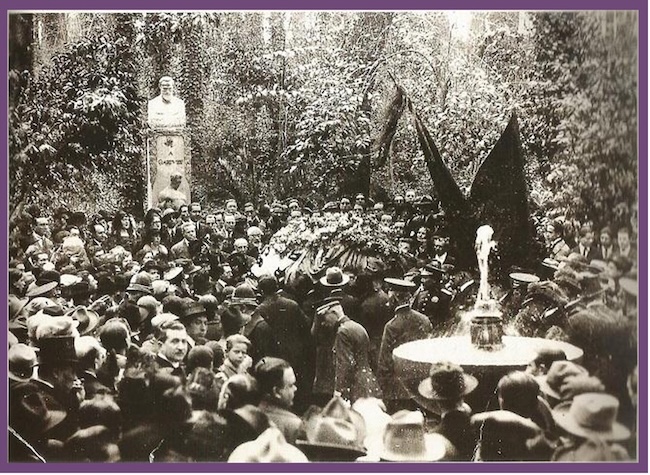

El siglo XIX y principios del XX nos ha dejado en la prensa ─especialmente en la granadina─ infinidad de crónicas y notas necrológicas en las que los familiares del difunto se empeñaban en destacar la gruesa asistencia a la ceremonia

El siglo XIX y principios del XX nos ha dejado en la prensa ─especialmente en la granadina─ infinidad de crónicas y notas necrológicas en las que los familiares del difunto se empeñaban en destacar la gruesa asistencia a la ceremonia. Porque era evidente que la categoría del muerto iba a ser medida por el número y calidad de personas que estaban presentes en su entierro. Y así se hacía constar en las reseñas de prensa, pagadas, que se publicaban en días posteriores.

Los funerales de los granadinos considerados de primera fueron aquellos en los que se paraba la vida en la ciudad de Granada para su última despedida. Estaban reservados a hacendados, políticos y religiosos de primer orden. Sus vidas ejemplares no hacían necesario echar mano a pobres, huérfanos y ancianos del asilo “contratados” para tal fin, acudían porque era su deber por el bien que solían haber hecho de antemano. Luego estaban quiénes eran poderosos por su dinero, pero no tanto por sus hechos; en este caso sí recurrían a atraer esos colectivos desfavorecidos para adornar su desfile funeral por las calles. Unos ya se habían preocupado de dejar el encargo pagado en vida, otros eran sus deudos quienes no dejaban pasar la ocasión para reforzar su posicionamiento social. Las familias pudientes no escatimaban en gastos para esa ocasión.

En otros casos, en cambio, eran las corporaciones o colectivos sociales los que les enviaban a esos pobres vela en mano como un “regalo de defunción”. Por ejemplo, en el primero de los casos se podrían mencionar al industrial José del Moral Robles (1901) que contrató a nada menos que cincuenta pobres con velas

Resulta evidente, a través de las reseñas necrológicas, que fueron los nobles, comerciantes e industriales del XIX quienes con su dinero inflaban de mayor pompa sus exequias. Evidentemente era porque disponían de mayor fortuna para permitírselo. En otros casos, en cambio, eran las corporaciones o colectivos sociales los que les enviaban a esos pobres vela en mano como un “regalo de defunción”. Por ejemplo, en el primero de los casos se podrían mencionar al industrial José del Moral Robles (1901) que contrató a nada menos que cincuenta pobres con velas; o al comerciante Juan García Romero (1920), donde fueron todos los niños del Hospicio y largas filas de pobres con velas. En el segundo, hay que mencionar los entierros de Valentín Barrecheguren (1893) y de la escritora Enriqueta Lozano (1895), que llevaron 24 pobres en dos filas precediendo sus entierros. En ambos casos habían sido pagados por el Centro Artístico, del que eran miembros destacados. El caso más sonado de número de pobres pagados para que asistieran a un entierro fue el del obispo José Morgados Gili (1901), fallecido en Barcelona y acompañado por 1.000 pobres con velas en las manos.

Empleados en los entierros

El día que moría un poderoso en Granada era fiesta en la chabola de los pobres. Los menesterosos acudían como moscas a la casa del difunto a ponerse a disposición de la familia para participar en el fasto. Procuraban presentarse harapientos para que les vistieran lo más dignamente por la familia y recibir su correspondiente “jornal”. En torno a aquella costumbre existió desde tiempo inmemorial una especie de “sindicato” de pobres para repartirse los entierros; estaban perfectamente organizados y jerarquizados, igual que hacían para ocupar los mejores puestos a las puertas de las iglesias. Otras familias pudientes no recurrían a pobres para acompañar sus entierros, pero convertían la ocasión en un motivo para hacer caridad según la entendían ellos: por ejemplo, en 1932 una familia encargó 2.000 kilos de panes para repartir por toda la ciudad. En 1935, por el fallecimiento del diputado de la CEDA Manuel Lachica Damas, su familia repartió comida en su casa de la calle San Juan de Dios hasta dejar hartos a todos los menesterosos de Granada.

El velatorio tenía lugar en la casa del difunto, aproximadamente durante veinticuatro horas. Se acopiaban sillas de los vecinos para repartir por el resto de la casa y poder dar asiento a los asistentes que desfilaban por allí

El protocolo de un funeral en la era antetanatorio, o sea, antes la década de los ochenta, empezaba por la búsqueda del amortajador (o amortajadora en caso de mujeres). Su trabajo consistía en vestir al difunto con la ropa, hábito o mortaja que tuviese preparado de antemano. O con su mejor traje si no lo había especificado. Se habilitaba una estancia de la casa donde colocar la caja para exponer el cadáver. Por supuesto, se afeitaba si era hombre, incluso se le coloreaba la cara y se retocaban sus facciones. El objetivo era que la gente guardase la mejor imagen posible del que se iba para siempre. ¡Míralo, está más guapo que en vida!, piropeaban las vecinas al cadáver. El velatorio tenía lugar en la casa del difunto, aproximadamente durante veinticuatro horas. Se acopiaban sillas de los vecinos para repartir por el resto de la casa y poder dar asiento a los asistentes que desfilaban por allí. Que solían ser muchísimos más de los que acuden actualmente a los tanatorios.

Inmediatamente después aparecía la encargada de estar rezando el rosario en bucle. Y, paralelamente, también el cuerpo de plañideras. De esta especialidad las había de dos tipos: de favor y de contrato. Las primeras solían ser vecinas o familiares de segundo grado que acudían sin ser llamadas; las segundas eran verdaderas profesionales a cambio de un dinero.

Los varones solían salirse a patios y calles a fumar y a contarse chistes; permanentemente les chistaba alguien desde dentro por el escándalo que organizaban

Aquellos velatorios se hacían eternos, sobre todo en las largas madrugadas. Tenían dos características principales: eran los momentos en que más se reía y en los que más se comía. Los varones solían salirse a patios y calles a fumar y a contarse chistes; permanentemente les chistaba alguien desde dentro por el escándalo que organizaban. La comida a la familia más cercana al difunto les era servida por sus allegados o vecinas; también solían sacar algo para picotear de madrugada, especialmente dulces, flores fritas, rosquillos de sartén, etc. Y algún que otro licor para calentar el amanecer. De ahí que el cuerpo nocturno de borrachos ambulantes estuviese perfectamente informado de dónde había muerto para meterse de rondón en cuanto cerraban tascas y colmados. El refrán de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo” les venía al pelo. O este otro: “El que va a un entierro y no bebe vino, viene el suyo de camino”.

Carroza para ricos, hombros para los demás

El siguiente paso del protocolo era la conducción del cadáver a la parroquia del distrito, la misa de córpore insepulto y la conducción al cementerio. En este momento era en el que verdaderamente quedaba de manifiesto la posición social del que iba dentro de la caja, o de la familia a la que pertenecía. A más pudientes, más asistentes. O al menos eso era lo que querían ver los deudos. Los más ricos eran llevados en las carrozas fúnebres de las funerarias (Incluso un tiempo a mediados del XIX llegó a haber una carroza de propiedad municipal). Aunque en ocasiones eran los amigos y familiares quienes preferían hacer el primer tramo, desde la casa a la iglesia, a hombros. Tras la misa, todo el cortejo se encaminaba hacia Plaza Nueva, en el atrio de la Iglesia de Santa Ana, para darle la despedida final. También hubo un tiempo en que se les despedía en la Puerta de las Granadas.

Por supuesto, cuando había un entierro dirigiéndose hacia Santa Ana, todo el tráfico quedaba parado en señal de respeto.

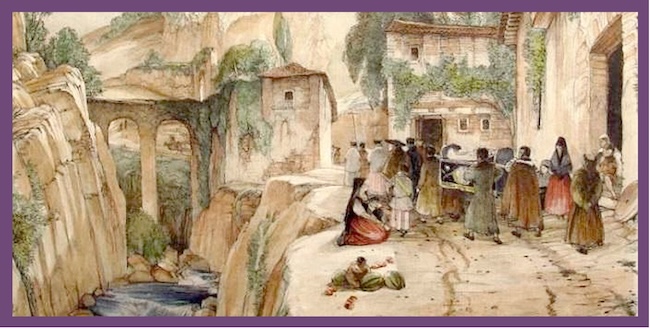

Los muertos de la siguiente división, los que iban a hombro hasta Santa Ana, eran la inmensa mayoría. El pésame a la familia se le daba en Plaza Nueva; con las frases y anécdotas más raras

Los muertos de la siguiente división, los que iban a hombro hasta Santa Ana, eran la inmensa mayoría. El pésame a la familia se le daba en Plaza Nueva; con las frases y anécdotas más raras. De ahí proseguían por la Carrera del Darro hasta llegar al Puente de las Chirimías, donde se cruzaba el río hasta el Rey Chico. En la tasca que había al iniciar la cuesta tenían sede los del sindicato de acarreadores. No eran otros que hombres que alquilaban su fuerza para portear la empinadísima Cuesta de los Chinos con la carga de la caja mortuoria. Por eso esta zona era más conocida como Cuesta de los Muertos.

En ese caso se dejaban los cuerpos en el depósito del Cementerio de las Barreras (San José actual) y se volvía al día siguiente a darles sepultura

Había una excepción generalizada en el tránsito por Plaza Nueva. Los fallecidos en el Albayzín y Sacromonte apenas eran bajados al centro de la ciudad, directamente se les despedía en sus parroquias de la parte alta del barrio y, desde la Cuestas del Chapiz, encaraban la Cuesta de los Chinos camino del cementerio. Solía ser habitual que el traslado de cadáveres se viera sorprendido por la falta de luz, sobre todo en época invernal. En ese caso se dejaban los cuerpos en el depósito del Cementerio de las Barreras (San José actual) y se volvía al día siguiente a darles sepultura. Este fue el caso del pintor Valentín Barrecheguren.

Querer estar en lugar preeminente sin ser invitado le hacía acreedor a uno a que le aplicaran el refrán de “¿Quién te ha dado vela en este entierro?”

Al honor de llevar una cinta también se sumaba el de recibir vela para el entierro. Eran cirios personalizados que la familia repartía entre quienes consideraba merecedores a estar lo más cerca posible de la caja. Querer estar en lugar preeminente sin ser invitado le hacía acreedor a uno a que le aplicaran el refrán de “¿Quién te ha dado vela en este entierro?”.

Los cadáveres de los pobres acababan siendo extraídos de aquellas fundas de uso compartido y enterrados liados en una sábana o manta. O sólo con sus propios harapos

Los entierros de última división, los de pobres de solemnidad, eran realmente los que, además de la tristeza de perder a un familiar, había que enterrarlos sin ni siquiera medios para conseguir un último pijama de madera de estreno. En estos casos los ayuntamientos disponían de un ataúd multiusos que iban utilizando para el transporte callejero de los cadáveres. Se les prestaba con la condición de que debían devolverlo; existió una normativa que exigía que, al menos, los ayuntamientos cabeza de partido judicial debían disponer de este servicio de préstamo de caja. Obviamente, los cadáveres de los pobres acababan siendo extraídos de aquellas fundas de uso compartido y enterrados liados en una sábana o manta. O sólo con sus propios harapos.

Y si se trataba de muertos por suicidio, la situación empeoraba. Para empezar, la costumbre era darles sepultura a última hora de la tarde o ya anochecido. Se les destinaba al rincón o corralico de los ahorcados (porque antes la mayoría de los suicidios se daban por ahorcamiento).

Fotos post mortem

Era habitual en siglos pasados que a algunos personajes destacados se les sacaran mascarillas de su cara o se les hiciera un retrato mortuorio, si es que en vida no se tuvo la precaución. Incluso un molde a sus manos si había sido un pintor, escultor o músico con especial habilidad en su tacto. A partir de 1852 fue la incipiente fotografía la que empezó a sustituir a dibujantes y retratistas: los fotógrafos y sus daguerrotipos se anuncian por primera vez en la prensa ofreciendo sus servicios para “inmortalizar” a los finados. Surgió la especialidad del fotógrafo de post mortem o de última voluntad. Iba por los velatorios a tomar la última ─y quizás la primera y única─ de una persona. Solía ser muy habitual que nunca le hubiesen hecho una fotografía por entonces, especialmente si se trataba de niños.

Había cadáveres a los que fotografiaban en pie, sostenidos por atrás con una estructura de madera, colgados en perchas, sujetos por sus parejas o padres. Les abrían los párpados con unas puntadas de hilo, con apariencia de estar vivos.

El fotógrafo de finados fue una especialidad que trató de dejar a la familia un último recuerdo de su deudo, en actitud relajada la mayoría de los casos, yacente y con los ojos cerrados. Niños rodeados de juguetes. Pero los artistas fueron rizando el rizo cada vez más y colocaban a los muertos entre los vivos como si todavía lo estuvieran. Había cadáveres a los que fotografiaban en pie, sostenidos por atrás con una estructura de madera, colgados en perchas, sujetos por sus parejas o padres. Les abrían los párpados con unas puntadas de hilo, con apariencia de estar vivos. Aunque algo tristes. Los verdaderos especialistas empezaron a retocar aquellos ojos muertos y cerrados para dibujarlos abiertos y vivos.

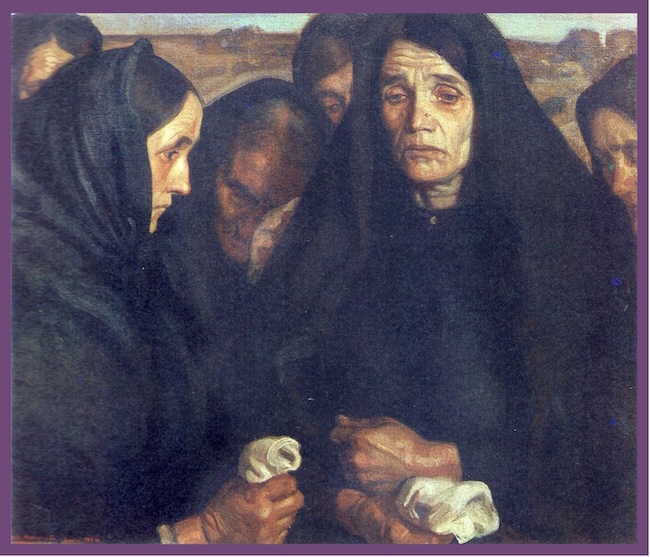

De riguroso negro durante años

Una vez cumplimentado el proceso de despedida y enterramiento se pasaba al extenso periodo del luto. Lo habitual era secundar un novenario de ocho días, con rezos en la parroquia correspondiente o rosarios en la casa del fallecido. Quizás también una misa mensual coincidiendo con el día del óbito. Hasta cumplirse la primera anualidad de la pérdida, cuando se le decía (y dice, es de las pocas tradiciones que subsisten) la misa de cabo de año.

Si se tenía la mala suerte de que a una muchacha adolescente se le encadenaran varios muertos cercanos, lo más normal es que se pasara toda su juventud y parte de la madurez vestida de negro riguroso

Ha habido familias donde esta cultura del luto estaba tan presente que la prolongaban durante varios años. Mucho más por la parte femenina. Si se tenía la mala suerte de que a una muchacha adolescente se le encadenaran varios muertos cercanos, lo más normal es que se pasara toda su juventud y parte de la madurez vestida de negro riguroso. Incluso algunas se quedaron para vestir santos al haber permanecido encerradas en casa guardando luto demasiado tiempo. También fue habitual que muchas jóvenes huérfanas se casaran vestidas de negro y de corto en recuerdo a un padre o madre fallecido meses atrás.

Los símbolos del luto, asociados al color negro, han estado muy presentes en la sociedad hasta hace cuatro días. En la rama femenina todo ropaje se volvía negro durante el primer año, para después ir mezclando con grises y algún color apagado. Aunque la ropa solía volverse completamente negra para el resto de las vidas en la mayoría de los casos. Especialmente en las comunidades rurales. Decía un cura gracioso de Fuente Vaqueros que cuando entraba a la iglesia a decir misa parecía que transitaba entre bancos llenos de sacos de picón. Por la abundancia de mujeres todas vestidas de negro. Este aspecto lo reflejó perfectamente Federico García Lorca en La casa de Bernarda Alba.

Debido al excesivo tiempo del manguito en el brazo, al retirarlo se notaba la tela menos descolorida

Los familiares varones también expresaban su estado de luto mediante ropas oscuras. El símbolo más usado durante el primer año era el manguito negro cosido en uno dos brazos de la chaqueta; luego seguía en medio luto, consistente en forrar con tela negra uno de los picos de la solapa. Para más tarde suavizar la situación mediante un botón forrado de negro en la misma solapa. Debido al excesivo tiempo del manguito en el brazo, al retirarlo se notaba la tela menos descolorida.

De las esquelas a las redes sociales

Además del repique de campanas de la parroquia, la gente se enteraba de que había fallecido alguien mediante las notas necrológicas o esquelas que proliferaron en los periódicos. A cierta edad, los lectores de diarios lo primero que hacían al coger la prensa era abrirla por la sección de esquelas, a ver si entre los “agraciados” se hallaba algún conocido al que despedir. Hubo épocas entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado en que los periódicos ─tanto los nacionales como los de tirada local─ amanecían repletos de esquelas mortuorias, especialmente en los fríos inviernos. Aquello supuso un verdadero negocio para las empresas editoras, que se ha tornado extremadamente menguado en la actualidad. Hoy este servicio ha sido sustituido por la web del tanatorio municipal.

El director le respondió que le parecía perfecto, pero cada esquela diaria equivalía a otros tantos lectores que se iban perdiendo. Vaticinó que, de seguir a ese ritmo, dentro de unos cuantos años se les habrían muerto todos los clientes

Cuando yo empezaba de currinche en prensa (en el diario YA de Madrid) asistí a una conversación muy reveladora entre el gerente y mi maestro director Luis Venancio Agudo: el administrador se alegraba de ingresar buena bolsa por tanta esquela diaria (que eran muchas y carísimas); el director le respondió que le parecía perfecto, pero cada esquela diaria equivalía a otros tantos lectores que se iban perdiendo. Vaticinó que, de seguir a ese ritmo, dentro de unos cuantos años se les habrían muerto todos los clientes. Y así ocurrió pocos años más tarde, aunque no solamente por esa causa.

Hasta no hace muchos años existió el papel de cartas, e incluso los sobres, que llevaban el borde tintado en negro o uno de los corneros

También las imprentas participaban en el negocio de la muerte. Solía ser habitual encargar recordatorios de la persona que se había ido. Han existido modelos mil de este tipo de estampas, desde la simple de una cara, a dípticos con la foto del muerto/a, trípticos e incluso librillos de varias páginas que incluían una reseña de sus virtudes, oraciones, historia de santos a los que tuvo devoción el finado, etc.

Fue muy habitual poner de luto al papel de escritorio. Algo así como ahora ponemos a nuestros seres queridos en las fotos del estado de wasaps para que se sepa que los seguimos recordando. Hasta no hace muchos años existió el papel de cartas, e incluso los sobres, que llevaban el borde tintado en negro o uno de los corneros.

Hoy nos enteramos, tarde y mal por lo general, de la muerte de un familiar o conocido a través de alguna red social o grupo de wasaps. Menos aun los que no solemos transitarlas

Hoy nos enteramos, tarde y mal por lo general, de la muerte de un familiar o conocido a través de alguna red social o grupo de wasaps. Menos aun los que no solemos transitarlas. De ahí que en demasiadas ocasiones se vean las salas de los tanatorios y los qui sepelituri sunt rodeados por la soledad. Al menos en los pueblos ─donde todo el mundo se conoce y la vida y la muerte fluyen a otro ritmo─ los difuntos y sus familias encaran su último paseo un poco más acompañados.

Lamentablemente, en los bloques de pisos de las ciudades suelen darse demasiados casos de Antonio Famoso (el hombre de Valencia que ha aparecido muerto catorce años después, sin que nadie lo haya echado de menos. Ni siquiera los hijos ni la Seguridad Social).

Para colmo, las cenizas

Hablo demasiado de enterrar en sentido estricto. Pero esto también ha cambiado mucho, por falta de espacio y por los sablazos de las empresas de cementerios. Especialmente la de Granada. En el acto y con las tasas a perpetuidad, que ya ni comprar nicho podemos para que no nos desahucien per sécula. Sale algo más barato incinerarse.

Sé de varios casos que todavía están en el cementerio de San José, olvidados sin querer ─o a propósito─ en la oficina de Emucesa

Lo malo es que luego tus herederos sólo se ocupen de eso, de la herencia, y se olviden hasta de recoger las cenizas. Sé de varios casos que todavía están en el cementerio de San José, olvidados sin querer ─o a propósito─ en la oficina de Emucesa. Y de otros dos de cenizas que dan mucho que pensar. El primero atañe a un conocido (no lo llamaré amigo), que se tuvo que divorciar por culpa de las cenizas de la suegra: a su ex le entró la manía de colocar la urna sobre la cómoda del dormitorio conyugal, en preferencia e iluminada. Él se oponía porque decía que desde que estaba ahí, la cosa no se le ponía, era como si la suegra no les quitara ojo mientras estaban a la tarea. El asunto acabó en divorcio ante la negativa de la mujer a esconder las cenizas de la madre.

Ahí había devuelto la resaca marina la urna y la había semienterrado. No debía ser biodegradable. Así es que decidió retornarla a Granada, en espera de una señal de su suegra. Ahora no sabe qué hacer con ella

El otro es más cercano en el tiempo y el parentesco. Un yerno quedó encargado de verter al mar las cenizas de la suegra. Se fueron a Torrox costa, que era el lugar elegido por la buena señora, donde pasaba sus mejores veraneos. El yerno alquiló un patín, se adentró en el mar y cumplió con el deseo de arrojarlas al Mediterráneo. Todo, urna y cenizas.

A la mañana siguiente se levantó temprano para clavar pronto la sombrilla en la arena. El pincho topó con algo duro. Un guijarro quizás. Pero no, ahí había devuelto la resaca marina la urna y la había semienterrado. No debía ser biodegradable. Así es que decidió retornarla a Granada, en espera de una señal de su suegra. Ahora no sabe qué hacer con ella.

Otros las convierten en joyas para colgárselas en el cuello y en las muñecas. ¡Para esto van a quedar nuestros huesos!