En la excelente investigación de esta serie imprescindible, Pedro Sánchez Rodrigo y Alfonso Martínez Foronda nos ofrecen algunas biografías relevantes, que te recomendamos.

En el artículo anterior hacíamos mención a la necesidad de rastrear algunas biografías de personajes relacionados con Granada. Veámoslos con más detenimiento:

Eduardo Capó Bonnafous con otro ilustre exiliado, el poeta León Felipe (c.1957). Editorial Renacimiento.

Eduardo Capó Bonnafous. Nacido en Málaga el 24 de marzo de 1906. Su padre, Juan, de familia mallorquina, era director del Banco de España en Málaga, su madre Juana era de ascendencia francesa. Se casó el 14 de abril de 1934 con Carmen Benavente García-Fanjul, sobrina del premio Nobel Jacinto Benavente. Tuvieron cuatro hijos, Carmen, fallecida en Huéscar el 3 de noviembre de 1937; Natalia, nacida en Barcelona y Eduardo y Charo, en el exilio. Doctor en Derecho Mercantil e Hipotecario. Juez. Empieza su trabajo en la judicatura en Huéscar. Allí se caracteriza por su defensa de los valores y la legalidad republicana: en sus memorias relata como durante las elecciones de febrero de 1936 debió liberar a los representantes e interventores de izquierda en Castilléjar a punta de pistola o, en Orce, obligar a corregir la hora adelantada para no cerrar antes de tiempo los colegios electorales. En los primeros días de la Guerra Civil, antes de la ocupación de las fuerzas leales, protege en su casa a la familia de Marcial Torné Dombidau, alcalde de Huéscar, y está a punto de ser fusilado por los falangistas. Asesor jurídico del Comité del Frente Popular en 1936. Nombrado Presidente del Tribunal Popular de Guadix el 25 de diciembre de 1936, tomó posesión el 5 de enero de 1937, “nunca me había parecido tan amargo mi concepto del deber”, confiesa (CAPÓ, 2017, p. 195), y meses después el mismo cargo en Baza, donde estaba el gobierno civil de la provincia republicana (Causa General, Personal fiscal, judicial y del secretariado de la República, Baza, p. 8). … Tiene fichas de encausado en el TERMC porque fue acusado de delito de masonería (Sumario 819-47, 1947-11-6/ 1963-9-23). Defiende en sus memorias su actuación como Juez con lo que él llama “el regateo”, es decir conmutar o impedir las penas de muerte, como las de los terratenientes hermanos Carrasco, y presume de que con él se acabaron “los paseos” en Guadix o Baza. En enero de 1938 se traslada a Barcelona, y allí vive con la familia de Marcial Torné, que había sido destinado a la Subsecretaría de Armamentos. En Barcelona tiene un cargo de “secretario técnico”, de auxiliar del Presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez González, antiguo profesor y amigo suyo, con unas atribuciones “totalmente indeterminadas legalmente, era también un poco extrañas: despachar con el presidente, y exclusivamente con él, los asuntos que le dieran la gana” [según cuenta, éste no se fiaba de sus colaboradores]. Poco después es destinado a un cargo judicial pero no llega a actuar pues, en pocas semanas, debe salir al exilio. (Continúa tras la imagen).

Portada del libro

Estrella Polar. Memoria de un juez de instrucción 1934-1939, de Eduardo Capó Bonnafous. Editorial Renacimiento.

En enero de 1939 traslada a su mujer y a la de Marcial Torné a Francia y él parte hacia Gerona, donde estaba el gobierno republicano. Se dirige a Francia. En Burdeos, el 24 de abril de 1939, escribe la siguiente carta al Cónsul General de México en París: “Muy Sr. mio: Me permito molestarle –pidiéndole perdón por ello- en solicitud y consulta de si me sería posible obtener un visado –y en qué condiciones a llevar- con vistas a mi marcha a su país./ Soy Doctor en Leyes, magistrado profesional de la República española, publicista, colaborador de algunas revistas jurídicas, españolas y pienso orientar, a ser posible, mi actuación en su Patria en este sentido científico profesional. Lo que no obsta a posibilidades periodísticas, literarias, musicales, etc. Le doy estos datos, tal vez superfluos, a causa de la indicación que por algunos se me hace de que es conveniente para poder UD. resolver adecuadamente./ Datos personales: nacido el 24 de marzo de 1906 en Málaga; casado (mi mujer e hijo en España); pasaporte expedido por el Cónsul de la República española en Bordeaux el 22 de febrero de 1939; refugiado procedente de Barcelona (entrado en Francia el 5-2-39)./ Con gracias anticipadas”, etc., firma y dirección (44, Rue Leyttein, Pensin de Famille, Bordeaux, Gironde) (memoricamexico). Desde el Havre sale en barco hacia la República Dominicana. (Eduardo Capó Bonafores [sic], 34 años, abogado, casado, llega en el “Saint Domingue” el 11 de octubre de 1939, residente en la Colonia Agrícola de Medina, Provincia de Trujillo, pone en la ficha de entrada, en la lista publicada por Natalia González Tejera en antepasadosblog.wordpress.com). Allí se reencuentra con su mujer e hija en 1940 (Natalia Capó Benavente, 2 años, menor, llegó desde España vía La Habana el 21 de noviembre de 1940, residente en la Colonia Agrícola de Medina, Provincia de Trujillo, pone en la ficha de entrada, en la lista publicada por Natalia González Tejera en antepasadosblog.wordpress.com, en la que no aparece su madre). Se trasladan a México en enero de 1942 y comparten vivienda con Ana y Marcial Torné. En México es socio de la Librería Cervantes, trabaja como jefe de compras en la Siderurgia Tamsa y funda empresas de las que sólo en una, los “Caramelos Patria”, con cromos coleccionables de la Historia de México, tiene cierto éxito. Mantiene amistad con el poeta León Felipe, publica obra narrativa y también un libro de memorias de su experiencia como Juez en España, “La Estrella Polar. Memoria de un Juez de Instrucción. 1934-1939”, publicada recientemente por “Renacimiento”. Aprovechando el Decreto-ley 10/1969 en el que se declaran prescritos todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, regresa a España, es reintegrado a la judicatura en 1970 y ejerce en Boltaña (Huesca), Herrera del Duque (Badajoz), Osuna (Sevilla) e Igualada (Barcelona). En 1975 se le reconoce en un contencioso administrativo la antigüedad, rango y sueldo correspondiente a su categoría de magistrado. Fallecido el 13 de julio de 1976 en Palma de Mallorca, donde acababa de llegar en traslado, patria de su infancia y que él, según Manera, siempre había considerado su “tierra de promisión” (MANERA, 2016). (CAPO, 2017) (Texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, y SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-).

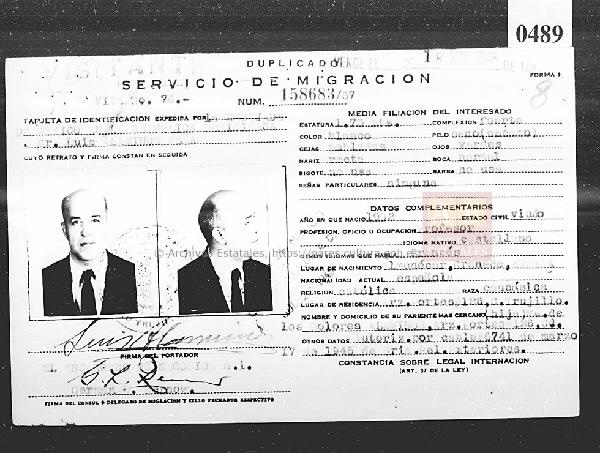

Ficha de inmigración de Luis Alaminos Peña. pares.mcu.es/Movimientos Migratorios.

Luis Alaminos Peña. Nace el 2 de febrero de 1902 en Almuñécar (Granada). Casado con Dolores Guerrero. Inspector General de Primera Enseñanza. Ejerció como tal en Almería y en 1933 fue trasladado a Málaga. Entrará en el mundo editorial con su incorporación a Espasa-Calpe, en cuya famosísima Enciclopedia colaboró como redactor. Tras la conquista de Málaga en 1937 por las tropas franquistas, el 6 de diciembre de 1937 el Boletín Oficial del Estado publicaba la decisión tomada por la Comisión de Cultura y Enseñanza: “La separación definitiva del servicio de don Luis Alaminos Peña, debiendo ser dado de baja en su escalafón e inhabilitarle para el desempeño de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza”. Al término de la guerra civil se exilió, inicialmente a Francia y, con posterioridad a Santo Domingo. Allí, gracias en parte a una carta de recomendación de quien había sido ministro,

Fernando de los Ríos, fechada en Nueva York el 3 de diciembre de 1939, Alaminos se estableció con relativa facilidad. Impartió clases de psicología aplicada a la Pedagogía y de Didáctica en la Universidad de Santo Domingo, de cuya facultad de Filosofía fue catedrático (1943-1945), después de haber colaborado con la sección técnica de la Secretaría de Educación (1940-1942) y con el Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas (1943). En Santo Domingo se relacionará con otros exiliados españoles como el historiador

Vicente Llorens, el periodista

Alfredo Matilla Jimeno o el hombre de teatro

Alberto Paz o compartía veladas musicales con el compositor

Enrique Casal Chapí o en tertulias con

Segundo Serrano Poncela. Con la muerte de su esposa y el fin de la II Guerra Mundial, se trasladará a México. Allí fue contratado por el SERE en el Instituto “Luis Vives”, colaborando en revistas vinculadas a instituciones educativas. Entre finales de los cuarenta y comienzos de los cincuenta escribió reseñas bibliográficas en la Universidad de México o crítica literaria y artística en cabeceras como El Nacional. En México entrará en contacto con el Fondo de Cultura Económica (FCE), donde llevó una labor importante como traductor, revisor de traducciones y técnico editorial. En su departamento técnico colaboró con otros republicanos españoles como

Antonio Alatorre,

Wenceslao Roces,

José Gaos y

Juan José Arreola, entre otros. Algunos han subrayado la importancia de este grupo en la conformación del lenguaje científico en México, con la creación de importantes neologismos. El nombre de Alaminos aparece al pie de traducciones o revisiones muy leídas en los cincuenta como el

Diccionario de Psicología (1948),

Arte y Sociedad (1948),

Historia de los mapas (1956), entre otras muchas. Hizo también índices para diversas traducciones de las obras de Marx que había llevado a cabo Wenceslao Roces. Ambos coincidirán también en el comité de redacción de

Nuestro Tiempo. Revista Española de Cultura (julio de 1949 a septiembre de 1951). Es probable que antes de su muerte uno de sus últimos servicios fuera la escritura del texto referido a las colecciones de Ciencia y Tecnología que se publicaron en un catálogo general de 1955. Murió en México en 1955. El prestigioso bibliófilo

Andrés Henestrosa escribió a su muerte: “[…] Luis Alaminos Peña, ilustre maestro español, desterrado por sus ideas en nuestro país. Alto empleado del Fondo de Cultura Económica, hizo por los libros mexicanos una labor llena de nobleza y de fervor, a la que nadie negó su aplauso, aun en vida de don Luis”. Y

Max Aub en su diario, escribió este epitafio: “Enterraron hoy al pobre Alaminos: era un hombre gordo, simpático y que sabía muchas cosas”. (Mengual Catalá, 2018). (

https://valordecambio.com/el-pobre-alaminos-un-tecnico-editorial-del-fce-que-sabia-muchas-cosas). (Texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en

Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-).

Francisco Carvajal Narváez. Nace el 21 de noviembre de 1913 en Albolote (Granada). Comerciante, empresario y filántropo. Nace en una familia de agricultores y pequeños comerciantes. Es hijo de José Carvajal Angulo y Josefa Narváez Aranda, y esposo de Agnés Dora Campo. Era conocido como “Lucilo”. Sus padres cultivaban tierras para el consumo doméstico y para venderlas en su tienda de ultramarinos, pero la principal actividad de su padre era comercializar sus productos por los cortijos circundantes. Francisco Carvajal tendrá desde pequeño una gran sensibilidad social hacia los menos favorecidos socialmente e inquietudes comerciales. Antes de cumplir los 14 años hace por primera vez “las Américas” emigrando a Republica Dominicana para ayudar a su hermano Manuel en su negocio de sobreros y zapatos. Allí estará unos dos años, pero añora su tierra y al hermano no le iba bien el negocio. De nuevo en Albolote, trabaja de aprendiz como dependiente de la mercería “El Paraíso”, ubicada en el Arco de las Cucharas y, poco después emprende su propio negocio como “comisionista” desplazándose por toda Andalucía. Comprará también la tienda de mercería de su anterior jefe y comienza a practicar su máxima como empresario: al empleado que contrata le paga su salario y el 50 por ciento de las ganancias. Esa filosofía le produce beneficios y prospera rápidamente. Con la llegada de la Segunda República comienza a frecuentar círculos libertarios, militando brevemente dentro del campo anarquista. Al iniciarse la guerra civil, teme por su vida y se esconde en una pequeña habitación de la tienda que había adquirido, pero a los pocos días, temiendo que las autoridades hicieran un registro más prolijo de la tienda, decide refugiarse en casa de un amigo anarquista del Albayzín. Alarmado por las noticias de la gran represión que se efectuaba en Granada y preocupado por su familia, una noche que decide ir a Albolote, al coger el tranvía, es detenido por la Guardia Civil. Lo conducen a la “Casa del Pueblo”, utilizada por los fascistas como lugar de interrogatorios y reclutamiento. Allí es interrogado y apaleado para que confesara el paradero de sus amigos anarquistas y el depósito de armas, pero sin éxito. Cuando la familia se entera de su detención, movilizan a otros vecinos y personas influyentes y logran que lo pongan en libertad, pero le notifican que debe incorporarse al ejército franquista. Lo destinan al Cuartel de Intendencia de Sevilla y meses más tarde al poblado de La Granja de Torrehermosa (Badajoz). Allí se gana la confianza del alcalde franquista que tenía algunos caballos de la Guardia Rural. Carvajal le ofrece, dada su afición a la equitación, entrenar a los animales en su tiempo libre. Comenzó esa tarea montando caballos y acercándose cada vez a la línea del frente, con la intención de evadirse a zona republicana. Dado que los soldados del frente estaban acostumbrados a verle con caballos no sospecharon de su intento de deserción y, una vez preparado el terreno, a finales de 1936 logra pasar a la zona republicana. Sin embargo, los milicianos de la República, dado que venía bien vestido y montado a caballo, sospechan de él como posible espía del bando franquista y lo trasladan a la Celular de Valencia para interrogarlo. Tras los interrogatorios, siguen sin creerle e, incluso, lo llevan camino del cementerio para fusilarlo, pero le dan otra oportunidad y lo reingresan en la cárcel. (Continúa tras la imagen).

En esos momentos sus amigos anarquistas se enteran de su prisión y, tras sus informes y a los dos meses es liberado. El subdirector de la Celular,

Santiago Millán, ordena su libertad el 13 de abril de 1937). (Aparece en la Causa General de Valencia, tomo 81, Pieza 3, p. 136). Posteriormente, ingresa en la Escuela Popular de Guerra en Paterna (Valencia). (aparece como alumno de la Escuela Popular de Guerra del ejército rojo, en Pares.es, Carp. 2.111, Fol. 30). Será nombrado primero Sargento de Intendencia en Valencia y luego Teniente de Caballería el 25 de agosto de 1937. (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, nº 204, p. 457 y nº 242, p. 49). Participará en diversas batallas como la de Teruel y del Ebro y logrará un ascenso a Capitán. Acabada la guerra cruza la frontera hasta Francia, arribando a Colliure, siendo internado en el campo de concentración de Barcarès. Después que Hitler invadiera Polonia, temiendo que pudiera ser detenido por los nazis como desertor del ejército de Franco, decide alistarse en la legión francesa, pero antes de partir con ella le conceden un pasaje para embarcar hacia América. Se da la circunstancia de que a la dirigente anarquista

Federica Montseny les habían procurado una serie de pasaje para compañeros refugiados que tuvieran más méritos y uno de ellos fue para Carvajal. Finalmente embarca hasta República Dominicana en el buque “De la Salle”. Una vez allí consigue buenos trabajos y en periodos vacacionales va a Puerto Rico. En uno de estos viajes conoce a un influyente personaje simpatizante de la República, al que le manifiesta su deseo de obtener residencia en Puerto Rico para obtener mejores perspectivas de establecer allí negocios y alejarse de la Dictadura de República Dominicana. A comienzos de 1942 llega a Puerto Rico y sus primeros trabajos son de vendedor de licores y entra como socio de almacenes de venta mayor de telas. Al mismo tiempo, como refugiado político mantiene su actividad y se introduce en el círculo de exiliados republicanos entrando en contacto con ilustres como

Juan Ramón Jiménez,

Pau Casals o

Francisco Ayala, pero también conoce a Fernando de los Ríos, exiliado en EEUU, pero que viajaba con frecuencia a Puerto Rico. Fruto de esa actividad es la creación de la Asociación “Pro-Democracia Española”, de la que fue su Tesorero. Esas relaciones le llevarán, poco después, a cambiar en sus planteamientos políticos y, en 1948, decide afiliarse al PSOE como organización más sólida para el futuro de España, aunque mantendrá sus ideas anarquistas. En medio, en 1946, conoce a

Agnes Fuertes Alou –hija de emigrantes asturianos- y un año más tarde contraen matrimonio. Al finalizar la II Guerra Mundial con un capital muy limitado funda la empresa

Olympic Mills, de ropa interior para caballeros, donde implanta diversas medidas en beneficio de sus trabajadores, como el que estos puedan escoger el momento de inicio de su jornada laboral o también el reparto de beneficios entre trabajadores (50%) y accionistas (50%), tras haber restado un 5% para obras sociales y cívicas. De esta forma en 1975 disponía de siete empresas y mil quinientos trabajadores aproximadamente. En 1978 crea la Fundación Pública de Puerto Rico, y en 1985 la Fundación Pública de Albolote y se le concede la Medalla de Oro de la Villa de Albolote y el título de hijo Predilecto. En 1987 crea la Fundación Francisco Carvajal para el fomento de la educación y la asistencia social. Esa Fundación realiza desde entonces numerosas actividades sociales y culturales. Nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en reconocimiento a su aportación a la educación con becas para estudiantes. Murió en Puerto Rico el 29 de abril de 2.019.

https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/126467?nm)(buscar.combatientes.es). (

https://franciscocarvajal.es/biograf%C3%ADa).

Manuel Ramos Garzón. Nacido el 27 de marzo de 1912 en Granada (Granada). Empleado de oficinas. Miembro del Sindicato de Empleados de Oficina (UGT) de Granada desde 1930, siendo vocal del Comité Nacional de la Federación Nacional de Empleados de Oficinas. Participó en la fundación de las Juventudes Socialistas de Granada en 1929 siendo secretario de las mismas. Ingresó en la Agrupación Socialista granadina en 1931, siendo secretario en 1934. Finalizada la guerra civil se exilió en Francia desde donde se trasladó a la República Dominicana desde Bordeaux (Gironde) a bordo del «De la Salle» donde llegó el 19 de diciembre de 1939. Residió en San Pedro de Macorís y desde 1941 en Santo Domingo donde en 1962 era comerciante. (AGGC/Salamanca, Fichas AS México); (Archivo JARE/AMAE, M). (fpabloiglesias.es) (Texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-).

Rafael Sánchez Roldán. Nació en 1886 o 1887 en Fuente Vaqueros. Panadero, padre de cuatro hijos. Desde 1912 participó en todos los actos que el PSOE organizó en la Vega de Granada. Fue elegido concejal del ayuntamiento de Fuente Vaqueros en 1916 ejerciendo el cargo hasta la disolución de los ayuntamientos por Primo de Rivera en 1923. Alcalde de Fuente Vaqueros tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. “Fue el primero que organizó las cantinas escolares para los niños más pobres” (de su necrológica en El Socialista, junio 1955, p. 3). Al organizarse la Federación Provincial Socialista ese mismo año, fue designado vocal del Comité Ejecutivo. También fue elegido miembro de su Comisión Ejecutiva de UGT en el II Congreso celebrado el 27 de noviembre de 1931. Representó a la Agrupación Socialista de Fuente Vaqueros en el congreso Extraordinario del PSOE en 1931 y fue candidato del PSOE por Granada en las elecciones generales de 1933, sin resultar elegido. Junto con Fernando de los Ríos, María Lejárraga y Nicolás Jiménez, participó en el mitin de Benalúa de la Villas el 6 de noviembre de 1933 que fue interrumpido a tiros por el propietario Emilio Carrillo Muñoz, y que terminó con la vida de un militante socialista e hirió a otros, mientras se tiroteaba y apedreaba el coche de Alejandro Otero, sin que la Guardia Civil interviniera para evitarlo. Entre 1931 y 1936 fue secretario general de la Comisión Ejecutiva Provincial de la UGT de Granada. La Agrupación socialista “La Verdad” y la Sociedad Obrero Agrícola “El Trabajo” lo eligieron en primer lugar como candidato a concejal para las elecciones que tendrían que tener lugar en abril de 1936 y finalmente no se llevaron a cabo. Durante la guerra civil fue secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra y de la Federación Provincial Socialista de Granada, ambas instaladas en Baza. Al terminar la guerra se exilió en Francia, y en el buque Lasalle se dirigió desde Burdeos a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde desembarcó el 19 de diciembre de 1939. Trasladado a Venezuela, falleció en Caracas en 1955, acompañado de su hijo Enrique. El Gobierno Militar de Granada le abrió expediente el 15 de septiembre de 1936 por su pertenencia al Frente Popular. La Guardia Civil de Fuente Vaqueros, en su informe del 18 de octubre de 1936, afirma que era un “extremista exaltado en su propaganda con tendencias al comunismo fue alcalde de esta villa y actualmente se encuentra desaparecido desde el día 1 de agosto último ignorándose su paradero.” Algunos testigos de cargo, en su declaraciones del 10 de diciembre de 1936, afirman que “era de significación extremista, era considerado como cabecilla del movimiento revolucionario que se alzó contra la Patria en el pasado mes de julio, y muy particularmente en esta localidad,… y al cual le acompañó en su fuga un hijo de este llamado Enrique, Maestro Nacional en ejercicio que lo era de la provincia del norte de España llamada Lugo.” En términos similares es el informe del Alcalde del 13 de diciembre de ese mismo año, añadiendo que participaba en manifestaciones en otros pueblos de la provincia. Uno de los ingresos que se hace -no sabemos si hay más- a disposición del Gobierno Militar de Granada para la Junta Provisional de Incautación de Bienes, aparece el 8 de enero de 1937, por la cantidad de 500 pesetas. El Juez Beltrán Aledo, en su Providencia del 9 de septiembre de 1938, afirma que “existiendo indicios racionales de ser culpable dicho inculpado de los hechos perseguidos se decreta el embargo de sus bienes.” El 25 de abril de 1941 la Guardia Civil informaba sobre su posible huida a América y afirmaba que su familia –la madre y cuatro hijos- viven solo “con lo poco que le deja su tienda.” … Las autoridades confirman que no posee bienes y el 13 de diciembre de 1944 se dicta Auto de sobreseimiento y se archiva su expediente. (Archivo Real Chancillería de Granada, Caja 25999, Pieza 2, Caja 25920, Pieza 99, Caja 25671, Pieza 66 y Caja 25945, Pieza 20). (fpabloiglesias.es); (pares.mcu.es, portal de Movimientos Migratorios, Documentación de Exiliados, aquí se dice que nació en Granada, y que su última residencia fue en Santo Domingo). (LÓPEZ y GIL, 1997, pp. 99, 135, 248, 259). (diferentes números de El Defensor de Granada). (Resumen del texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-. que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-198.1- En elaboración-).

María Teresa Martínez de Bujanda. Nacida en 1892 en Santander. Educadora e inspectora de enseñanza. Casada con el maestro Fernando Sáinz Ruiz, con el que tuvo cinco hijos, Teresa, Luis, Juan, Fernando y Marta. Formó parte de la Junta Local de Primera Enseñanza de Granada en 1929, comisión municipal casi paritaria, presidida por el alcalde de la ciudad y cuya principal preocupación era la mejora de las escuelas y el aumento de la escolarización. Inspectora de 1ª Enseñanza en Madrid. Tras la Guerra Civil se exilió en Francia y, junto a su marido, escribió desde Toulouse una carta a la embajada mexicana en la que exponía sus datos personales ( a los ya citados más arriba, añadía “organizadora en España de las Escuelas Maternales/ Ha sido pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios dos veces, en Francia, Bélgica e Inglaterra./ Habla francés e inglés”) y su deseo: “Trabajar en cualquier país de Europa o América en actividades similares a su profesión, coincidiendo con mi marido, Fernando Sáinz, y a condición de llevar conmigo a mis hijos, Juan, Luis y Marta, de 18, 17 y 7 años” (memoricamexico.gob.mx). Desde Francia, embarcados en el buque Lasalle, llegó con su marido e hija Marta a República Dominicana el 19 de diciembre de 1939. Su hijo Juan, se quedó en España, pero cayó prisionero y fue internado en un campo de concentración de Burgos, donde contrajo una afección pulmonar a consecuencia de la cual murió en Granada a poco de ser puesto en libertad. Esa noticia sumió a María Teresa en un estado próximo a la locura, porque continuamente se acusaba de la muerte de su hijo. María Teresa regresó a Granada en 1948 para vivir junto a su otro hijo Juan, y recuperó el puesto de inspectora, sufrió un expediente sancionador en 1952, mientras que la hija que los acompañó al exilio, Marta, acabó casándose con un militar dominicano. Su otro hijo, Fernando, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Financiero en la Universidad de Madrid, es considerado como el creador de la Escuela de Derecho Financiero española (ver biografía de SÁINZ RUIZ, Fernando). (pares.mcu.es). (Resumen del texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-. que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.-en elaboración-).

Fernando Sáinz Ruiz. Nace el 22 de julio de 1891 en Granada, en una familia de clase media. Estudia el Bachillerato en el Instituto Padre Suárez y luego cursa la carrera de maestro de Primera Enseñanza en la Universidad de Granada, licenciándose con la calificación de sobresaliente. Posteriormente, se traslada a la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, finalizando la carrera en 1914. Su primer destino fue Almería. El 3 de mayo de 1915 fue nombrado mediante concurso de traslado Inspector de Primera Enseñanza en la provincia de Granada. Ingresará en el PSOE madrileño el 1 de febrero de 1920, aunque antes ya estaba afiliado en Granada. Durante el curso 1920-1921 disfrutó de una beca de la Junta de Ampliación de Estudios en el Extranjero para estudiar la organización y el funcionamiento de la inspección primaria en Francia, Bélgica e Inglaterra. A su regreso del extranjero fue Inspector Jefe de Primera Enseñanza en Granada. Aquí desarrolló una intensa labor educativa, organizando diversos cursos de perfeccionamiento para maestros, fundando y presidiendo la Asociación de Protección del Niño y dirigiendo el Patronato Escolar, organismo que sostenía a su cargo varias cantinas y colonias escolares, un ropero y hasta un cine para alumnos. Durante sus diecisiete años como inspector, Sainz contribuyó a la construcción de más de cuatrocientas escuelas en la provincia de Granada. Amigo personal y correligionario de Fernando de los Ríos, fue muy crítico a la implantación el Plan Callejo en la Universidad de Granada. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, en diciembre de 1927, fue destituido y dado de baja en el escalafón por negarse a cumplir la orden del Rectorado obligando a que los niños de las escuelas públicas salieran a la calle para celebrar la entrada del Arzobispo en la ciudad (cese por “insubordinación a las Autoridades superiores de la provincia, de hostilidad a las instituciones y al gobierno, y que en el desempeño de su cargo muestra notoria irreligiosidad”, Gazeta de Madrid, 20 de diciembre de 1927, p. 1736). El caso de Fernando Sainz afectó profundamente a Fernando de los Ríos, hasta el punto de que igual que hiciera en febrero de 1924, con motivo del destierro de Unamuno, en mayo de 1926, tras las sanciones impuestas a Jiménez de Asúa, el catedrático socialista decidió dirigir una carta abierta al propio Primo de Rivera, haciéndole constar su enérgica protesta por unos actos que no dudaba en calificar de arbitrarios, violentos y contrarios a todo derecho. Fue repuesto en su cargo desde el 29 de marzo de 1930 [Gaceta de Madrid, núm. 91 de 1 de abril de 1930, p. 13], gracias a las presiones ejercidas por asociaciones profesionales de enseñanza sobre el Gobierno Berenguer. De hecho, el profesor Sainz llegaría a ser uno de los ídolos de los jóvenes estudiantes republicanos granadinos, convirtiéndose, junto a Fernando de los Ríos y Gabriel Bonilla Marín, en mártir de la Dictadura y adalid del “nuevo republicanismo”. Aparece en el Defensor de Granada como uno de los ilustres 257 comensales que se dieron cita en el Café Suizo el 11 de febrero de 1931 para celebrar el LVIII aniversario de la I República. (El Defensor de Granada, 12 de febrero de 1931). El 12 de marzo de 1931 la Asamblea General de la Agrupación Socialista de Granada lo eligió como candidato para las elecciones municipales de abril de 1931. Entra en una polémica con el alcalde de la ciudad por las fiestas escolares sin garantías de organización adecuada, a propósito de una comida de mala calidad en la denominada Fiesta del Árbol, (“La vergüenza de sus fiestas escolares” en La Publicidad 17 de marzo de 1931, p. 1) y aprovecha en la contrarréplica para criticar la “administración desdichada” del Ayuntamiento que gasta en alquileres de edificios para escuelas pero no las construye (“El incidente escolar”, La Publicidad, 19 de marzo de 1931, p.1). Tras la proclamación de la II República, Fernando Sáinz, será miembro de la ejecutiva provincial del PSOE granadino. Como Inspector Jefe de la Delegación de Educación de Granada, enviará el 15 de abril de 1931 una circular a todos los maestros y maestras para que expliquen a su alumnado el cambio de régimen, sin apasionamientos que lleven a una posición personalista bien sean o no republicanos. Unos días más tarde, el 5 de mayo, será nombrado Consejero de Instrucción Pública. (Continúa tras la imagen).

También fue candidato por la conjunción republicano-socialista a las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931 y elegido diputado del PSOE por Granada-provincia en las elecciones generales de 1931, tras obtener 60.607 votos, resultando el primero de los nueve diputados electos por esta circunscripción. Fue nombrado vocal del Tribunal de Responsabilidades encargado de examinar los procesos de Jaca que culminaron con los fusilamientos de los capitanes Galán y García Hernández. Pasaría a formar parte del equipo de colaboradores de Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo nombrado mediante concurso el 27 de noviembre de 1931 inspector superior de enseñanza con destino en la Inspección Central. Sainz no volvió a presentarse como candidato ni en las elecciones de 1933 ni en las de 1936, viendo casi hasta el final de la guerra civil en zona republicana, primero en Madrid y después, al parecer, en Valencia y Barcelona. A comienzos de 1939 cruzó la frontera y se instaló provisionalmente en el sur de Francia. Desde Toulouse, el 23 de marzo de 1939, escribió, por recomendación de la embajada española en París, a Narciso Bassols, para que se le acogiera en México, y por si quieren alguna referencia más, “a falta del inolvidable Marcelino Domingo”, indica que se pueden dirigir a Fernando de los Ríos en Washington o a Santallana en París. En una hoja aparte escribe sus datos personales: Inspector de 1ª Enseñanza, Consejero de Instrucción Pública en el bienio, “ha viajado en misión oficial por Europa y América/ Conoce el francés y el inglés/ Autor de varias obras sobre educación y enseñanza, una de ellas editada por iniciativa y a expensas de “El Nacional” de México./ Redactor de la Revista de Pedagogía” y añade sus “circunstancias políticas”: pertenece al PSOE y a la UGT desde 1919, fue diputado por Granada y ahora “refugiado político en Francia”, finalmente aspira a “ejercer en México actividades similares a su profesión en las condiciones que aquel Gobierno juzgue razonables”. Termina diciendo que “iría acompañado de su esposa o algún familiar”. Su siguiente dirección “accidental” se encontraría en el Hotel Saint Louis, 43, Boulevard Saint Michel, en París. Otra carta desde Toulouse, sin fecha, expone datos similares a la anterior y en una hoja escribe “Desea: trabajar en actividades similares a su profesión en cualquier país de Europa o América, donde los republicanos españoles sean bien acogidos y el idioma permita una labor eficaz”; en otra, con letra distinta, pero idéntica en contenido, se añade a la última frase anterior “acompañado de mi familia o solo si eso no fuera posible”. Ese mismo año viaja con su esposa, y su hija Marta hasta República Dominicana, a donde llegó el 19 de diciembre de 1939 en el buque Lasalle. María Teresa regresó a Granada para morir junto a su otro hijo, mientras que la hija que los acompañó al exilio acabó casándose con un militar dominicano. Sainz, por su parte, acompañado por una tristeza que no lo abandonó nunca, se quedó en Santo Domingo donde fue asesor de la Secretaría de Educación y profesor de la Escuela Normal de Señoritas en la Universidad de esa ciudad. Posteriormente, abandonó esa ciudad y dio clases durante algún tiempo en Colegio San Germán de Puerto Rico, pasando a Estados Unidos en 1950 donde encontró trabajo como profesor de español en la Columbia University y, más tarde, en un pequeño college de Mississippi. Falleció en Chicago (Illinois) en 1957 mientras se encontraba de visita, con 68 años de edad. (AGGC/S (Fichas ASM); (Martín Nájera, 2000: 1419 y 1420). (Álvarez Rey, 2009: 369 a 374, Vol. III). (Luque Ruiz, 2019). (censorepresaliadosugt.es). (pares.mcu.es). (Texto de MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro que aparece en Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981- En elaboración-).

Hasta el incidente con el carguero “Cuba” en julio de 1940, siguieron llegando más españoles, sólo del “La Salle” desembarcaron el 23 de febrero de ese año 667 inmigrantes, de los cuales casi 150 eran menores, y unos cuantos fueron granadinos de nacimiento o residencia

Hasta el incidente con el carguero “Cuba” en julio de 1940, siguieron llegando más españoles, sólo del “La Salle” desembarcaron el 23 de febrero de ese año 667 inmigrantes, de los cuales casi 150 eran menores, y unos cuantos fueron granadinos de nacimiento o residencia, algunos de tanta significación como Daniel Ferbal y su familia de los que hablamos en la primera parte de este artículo. El gran pintor José María López Mezquita se instaló en Santo Domingo en 1946; el que fuera Gobernador Civil de Granada entre el 22 de febrero al 19 de marzo de 1936, Aurelio Matilla García Del Barrio, que llegó en uno de los primeros viajes del “Cuba” a principios de 1940 muriendo en Santo Domingo en 1942; o el maestro socialista lojeño Manuel Ocaña Guarino, que fue uno de los que trabajó en las Colonias agrícolas y en 1947 se trasladó a Venezuela. Sabemos también de Ramona Carmen Fernández, natural de Granada, casada con el radiotelegrafista cántabro Clemente Calzada, ambos posteriormente emigraron en avión a México D.F., y de un Teniente Coronel de la Guardia Nacional Republicana, con destinos en Madrid y Valencia, originario de la provincia de Granada, José Casas Oñate, de 54 años, que entró desde Cuba el 11 de enero de 1940. Todos ellos y muchos más, tantos que ignoramos, forman también parte de la Granada que pudo ser y no fue, de la Granada errante de 1939.

DOAGN, Fondo Conrado, 1684, en Catálogo Exposición citada.

Bibliografía:

- ALFONSECA GINER DE LOS RÍOS, Juan B.: “El incidente del vapor Cuba o los obscuros móviles de una política de inmigración en la Era de Trujillo”, en ROSARIO FERNÁNDEZ, Reina C. (Coordinadora): El exilio republicano español en la sociedad dominicana. Seminario Internacional, marzo de 2010, CPEP, AGN y ADH, Santo Domingo, 2010.

- CAPÓ BONNAFUSS, Eduardo: La estrella polar. Memorias de un Juez de Instrucción. 1934-1939. Renacimiento, Sevilla, 2017.

- CHUECA INTXUSTA, Josu: 2.000 del “Winnipeg”. Diario de a bordo. Intxorta 1937, Kultur Enkartea, Oñate, 2021. Lista en pp. 165 a 212; ruptura comisión pp. 34 y 128/129 en las que se reproduce el texto citado del Diario de a Bordo

- CORDERO OLIVERO, Inmaculada y LEMUS LÓPEZ, Encarnación: “Los andaluces del exilio en América. Una reflexión sobre el estado de la cuestión, avances y perspectivas de investigación” en MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord.): Los andaluces en el exilio del 39. Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea. Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la presidencia, Junta de Andalucía, Sevilla, 2014, pp. 117-145

- GONZÁLEZ TEJERA, Natalia: “El exilio de republicanos españoles a República Dominicana, 1939-1940”, en Clío, Órgano de la Academia Dominicana de la Historia, nº 174, año 76, julio-diciembre de 2007, pp. 135-159. Santo Domingo, República Dominicana.

- GONZÁLEZ TEJERA, Natalia: Lista de exiliados republicanos españoles en la República Dominicana en 1940, en antepasadosblog.wordpress.com

- LLORENS, Vicente: El exilio español de 1939. Taurus. 1976

- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro y GALISTEO GONZÁLEZ, Francisco. Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981. En elaboración.

- MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord.): Los andaluces en el exilio del 39. Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea. Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la presidencia, Junta de Andalucía, Sevilla, 2014.

- PORTAL DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. pares.mcu.es

- VV.AA.: “Más fuerte que la muerte. Refugiados españoles de 1939” Catálogo Exposición fotográfica, Archivo General de la Nación, 2008, República Dominicana

- VV.AA.: De la República al exilio. Cultura y política en Granada (1931-1939). Diputación Provincial de Granada, Granada, 2018.

_____________________________________

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981. Alfonso Martínez Foronda

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del

Diario Jaén desde 1994-2000 publicó

La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado

La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005;

De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica

El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva.

Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera.

Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez.

El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación

La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado

La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “

La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación

La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público,

La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976);

Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o

La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.

Desde hace años es colaborador habitual de

El Independiente de Granada, donde ha publicado numerosos artículos y reportajes sobre Memoria Democrática, muy seguidas por lectoras y lectores de este diario digital.

_______________________________________

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981. Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.