La Granada que se travestía de “cocotte” y disfrutaba con la sangre del Circo Gallístico

-

Los dos entretenimientos más populares en el XIX y primer tercio del XX desaparecieron en la guerra civil y no han sido recuperados

En el campo de la alegría, de la consecución del éxtasis humano, no hay nada nuevo. Sólo han cambiado a lo largo de los siglos las formas de alcanzarlos. Pero con una novedad muy importante: la plena incorporación de la mujer al derecho al goce en igualdad con los hombres

En el campo de la alegría, de la consecución del éxtasis humano, no hay nada nuevo. Sólo han cambiado a lo largo de los siglos las formas de alcanzarlos. Pero con una novedad muy importante: la plena incorporación de la mujer al derecho al goce en igualdad con los hombres. Muchas de las diversiones que han protagonizado la historia de la fiesta y la alegría tuvieron segregado al sexo femenino. Ellas fueron un recurso para dar goce, no para compartirlo.

El cambio más radical en alcanzar el estado de felicidad ha consistido en la generalización y la facilidad de conseguirlo. Estar alegre es hoy más democrático y asequible que nunca. Pero no siempre fue así en los cinco siglos y pico que lleva Granada como sociedad recristianizada: antes había un programa férreo para la diversión y cada tipo de diversión en su momento. Es decir, no ocurría como hoy, en que se puede estar de fiesta todos los días del año. Las pautas para el jolgorio estaban estrictamente reguladas por la autoridad política, religiosa y condicionadas por la climatología.

Alcanzar el éxtasis de cuerpo y mente estuvo ligado íntimamente a las festividades cristianas (autos sacramentales, romerías de santos, Corpus, Semana Santa, la Patrona, adoraciones nocturnas); muchas de ellas paganizadas y aderezadas tácitamente por consumo de alcohol y visitas a mancebías. Y mucho teatro

Alcanzar el éxtasis de cuerpo y mente estuvo ligado íntimamente a las festividades cristianas (autos sacramentales, romerías de santos, Corpus, Semana Santa, la Patrona, adoraciones nocturnas); muchas de ellas paganizadas y aderezadas tácitamente por consumo de alcohol y visitas a mancebías. Y mucho teatro, de todo tipo y especialidad, porque llegó a haber tres grandes salones al mismo tiempo durante el diecinueve granadino, mas pequeños escenarios en locales que acogían cafés cantantes o “bailes de señoritas alegres” y cancanes.

Abundaron con toda normalidad espectáculos en que predominaban la violencia y la sangre ─mayoritariamente para hombres─, como fueron en sus orígenes las ejecuciones en Plaza Nueva y Bibarrambla, los encubamientos de reos en el Genil, los sanguinarios juegos de cañas con toros (donde morían bóvidos y caballos destripados a mansalva) y las peleas de animales, principalmente de gallos. Ríos de paisanos de los pueblos acudían esos días festivos a llenar posadas y acampar en los soportales de Bibarrambla.

El siglo de la Ilustración fue tiempo en que aquellas diversiones bárbaras evolucionaron hacia el refinamiento, el humor y la ironía

El siglo de la Ilustración fue tiempo en que aquellas diversiones bárbaras evolucionaron hacia el refinamiento, el humor y la ironía. Pero no se perdió del todo el atavismo medieval en el espíritu de los granadinos. La mesura y la sensibilidad afloraron a finales del XVIII; las matanzas de toros alanceados a caballo para general regocijo de la población se trasladaron, sucesivamente, a las tres plazas de toros estables que ha tenido la ciudad. Apareció el arte del toreo a pie, el desafío del hombre ante el astado, uno desnudo y el otro ocultando su engaño tras un trapo. En este aspecto, la sangre animal para regusto de muchos siguió corriendo en las monumentales, aunque mucha menos: se inventó el peto de picadores y dejaron de morir caballos por decenas; pero la sangre de los circos gallísticos continuó salpicando a sus aficionados hasta 1936.

Los antiguos y refinados bailes de máscaras de la alta sociedad ─llegados a España desde la tradición italiana─ se popularizaron en el siglo XIX hasta hacer de Granada una de las grandes potencias en el Carnaval. Tanto como hoy siguen siendo Cádiz y Tenerife

Los antiguos y refinados bailes de máscaras de la alta sociedad ─llegados a España desde la tradición italiana─ se popularizaron en el siglo XIX hasta hacer de Granada una de las grandes potencias en el Carnaval. Tanto como hoy siguen siendo Cádiz y Tenerife.

Todo un calendario festivo, regulado estrictamente por el Concejo y el Obispado, al que se ponía coto y pausa obligada durante los cuarenta días de la Cuaresma. Con prohibición real y castigada si se incumplía, y moral para los creyentes, que eran mayoría. El miércoles de ceniza imponía el momento de frenar para restaurar los cuerpos, para la abstinencia en la alegría, el alcohol, los bailes y el sexo. Este fue el retrato de la Granada de nuestros antepasados que ahora se ha desdibujado por completo. Ya no hay un tiempo para cada fiesta, ni cada jarana a su tiempo. El carnaval traspasa en miércoles de ceniza en muchos pueblos. Hoy el divertimento y la alegría están a la vuelta de la esquina, lo inundan todo. Para bien y para mal.

Con este artículo quiero viajar en el tiempo unas cuántas décadas atrás. Hasta cuando el Carnaval granadino era la fiesta más importante y potente de la ciudad (más esperado que el Corpus); y cuando las peleas de gallos fueron el primer deporte local (hasta que lo relevó el fútbol).

El renombrado Carnaval granadino

Las carnestolendas o carnaval existió en Granada ya en el siglo XVI. No conocemos con exactitud en qué consistían. Pero eran fiesta de guardar, igual que el miércoles de ceniza, en que se cerraban los mercados y edificios públicos. El cronista del XVII Henríquez de Jorquera no fue nada explícito a la hora de describirlas. Es de suponer que se trató de la última fiesta de tipo pagano antes de adentrarse en el largo periodo de abstinencia que se abría con la cuaresma. La autoridad se encargaba de que las carnicerías estuviesen repletas tras na Navidad, era la época de mayor consumo.

Eran famosos los bailes en las corralas del Cercado Bajo de Cartuja, organizadas por el gremio de mujeres trenzadoras de anea

Entiendo que el Antiguo Régimen se prolongó en Granada hasta prácticamente la llegada de Isabel II y los liberales al poder, a partir de 1834. Hasta entonces, la alta sociedad local se entretenía organizando bailes de salón en sus palacetes, de forma rotatoria. Allí arraigaron los bailes de máscaras que genoveses y venecianos repartieron por el Mediterráneo junto a sus embajadas comerciales y bancarias. Mientras tanto, el pueblo llano se divertía en verbenas de barrios y corralas, que las había en abundancia y muy grandes en la ciudad. Eran famosos los bailes en las corralas del Cercado Bajo de Cartuja, organizadas por el gremio de mujeres trenzadoras de anea. Otras oportunidades de diversión, y de ligue para los jóvenes, lo ofrecían las romerías del Aceytuno (San Miguel), San Antón Abad (los Rebites), San Antonio, etc.

Antes de mediado el XIX se puede considerar que aparece, se perfila y se consolida el verdadero y potente carnaval granadino

Antes de mediado el XIX se puede considerar que aparece, se perfila y se consolida el verdadero y potente carnaval granadino. Mezcla de las dos modalidades anteriores: las clases altas se reúnen en locales cerrados para celebrar sus bailes de máscaras, ya en tono más masivo, pero restringido para la plebe; en tanto que el pueblo llano se disfraza como puede, incluso groseramente, y sale a la calle a disfrutar bajo el anonimato que le proporciona su rostro enmascarado. Las autoridades liberales permitían por vez primera en la historia de España ─sólo durante los seis días anteriores al miércoles de ceniza─ que la gente saliera embozada por las calles. Cubrirse el rostro era un delito fuera de esas fechas.

El carnaval granadino florecía y brillaba los años que la autoridad en el poder lo permitía. Por tanto, el carnaval sufrió muchos altibajos durante el siglo XIX

Aquella permisividad de expresar la alegría con la cara tapada sufrió altibajos, más o menos laxos o férreos cuanto tocó gobiernos de corte liberal o conservadores. Es decir, el carnaval granadino florecía y brillaba los años que la autoridad en el poder lo permitía. Por tanto, el carnaval sufrió muchos altibajos durante el siglo XIX.

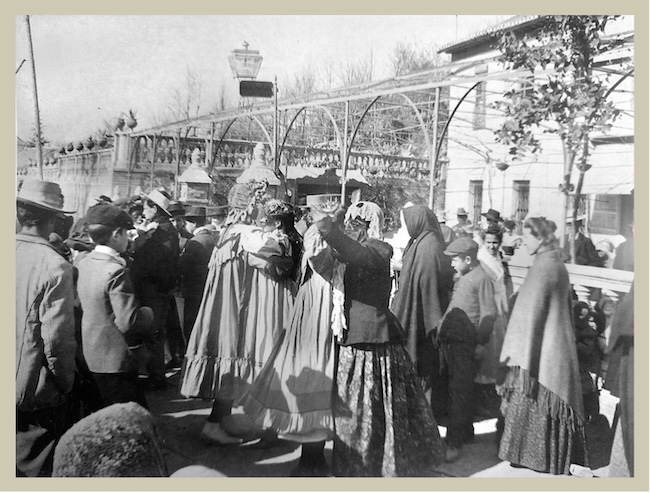

La potencia y brillantez del carnaval granadino fue reforzada en el último tercio del XIX cuando se le sumó la numerosa nómina de universitarios que se concentraban en la ciudad procedentes de media Andalucía, Murcia y parte de La Mancha. Surgieron comparsas muy particulares, bien vestidas, ensayadas, con músicas y repertorios compuestos para la ocasión. Eran las primeras estudiantinas.

La década moderada (1844-54) trajo cierto sosiego a la alterada sociedad granadina, lo que permitió la aparición de un carnaval con cierta picardía, al igual que la evolución de las primeras carocas del Corpus que criticaban a políticos y aspectos de la vida municipal

La década moderada (1844-54) trajo cierto sosiego a la alterada sociedad granadina, lo que permitió la aparición de un carnaval con cierta picardía, al igual que la evolución de las primeras carocas del Corpus que criticaban a políticos y aspectos de la vida municipal. Pero también en pocos años empezaron a cometerse excesos que hubo que reprimir. El jolgorio callejero solía convertirse en peleas y tumultos, con más de un navajazo y alguna muerte.

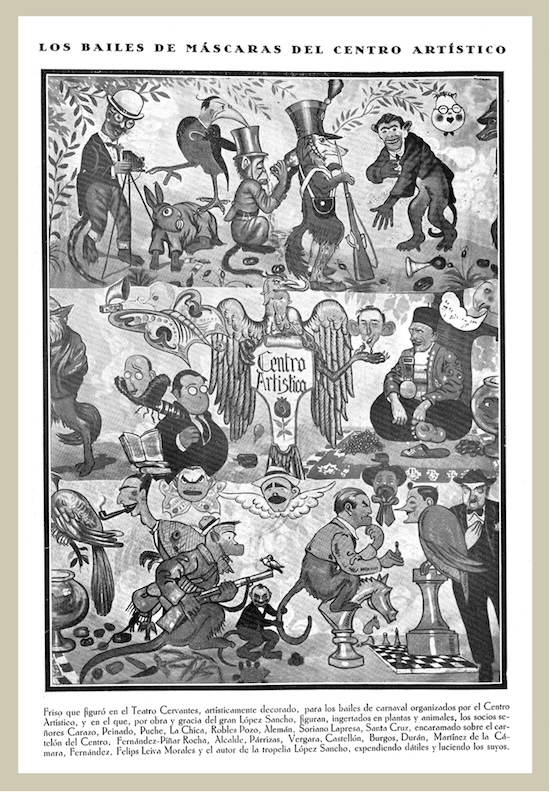

En 1845 tenemos referencia a los grandes bailes de carnaval que eran organizados en el Teatro Cómico. Así se llamó el Teatro Principal de manera alternativa. El Ayuntamiento lo sacó a subasta precisamente para tenerlo habilitado en los carnavales de aquellos años. Luego recibiría el nombre de Teatro Cervantes (1905-66), con motivo del cuarto centenario del Quijote.

Aquello llevó a que el jefe político (el gobernador civil) echase mano por vez primera a un severo bando para tratar de que la fiesta trascurriese en paz

Aquello llevó a que el jefe político (el gobernador civil) echase mano por vez primera a un severo bando para tratar de que la fiesta trascurriese en paz. En 1856-8 empezó un debate entre los liberales en el poder que atizaron la supresión de las fiestas religiosas; su lugar debería ser ocupado por juergas paganas. La experiencia llevó a que el carnaval no finalizó unos años con el entierro de la sardina y baile de piñata, sino que también se continuaba el miércoles de ceniza e incluso el domingo siguiente. Aquel abuso arrastró una severa advertencia del gobernador: su bando permitía todo “género de diversiones inocentes e inofensivas”; “se prohíbe toda clase de abuso que pueda contribuir al disgusto particular o público”; “se prohíben desde el anochecer las máscaras por las calles, menos en su tránsito a los bailes autorizados”; “todo género de diversión ha de quedar terminada antes del amanecer del miércoles de ceniza”. No se permitiría prolongar el baile de piñata al primer domingo de cuaresma. “Los contraventores serán reprendidos, multados o arrestados”.

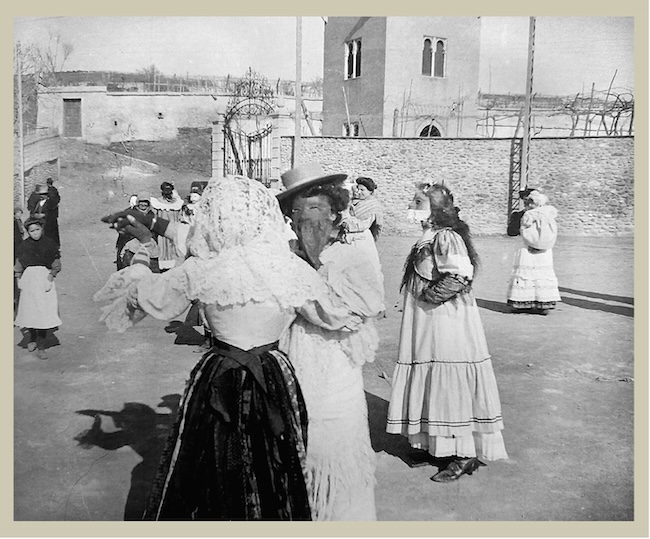

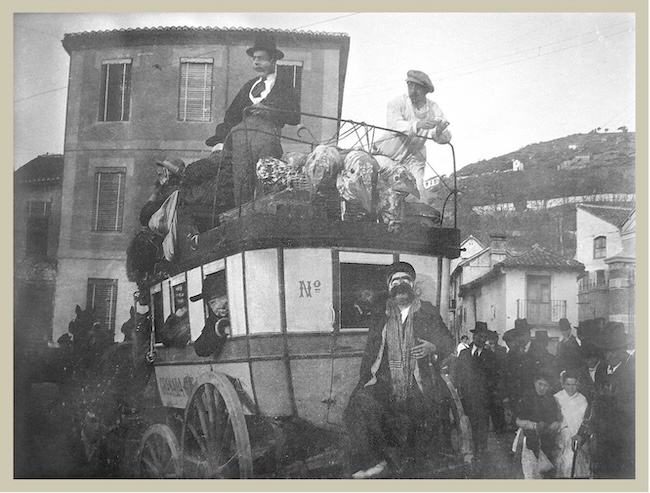

Los desfiles de grupos de máscaras de carnaval, comparsas, estudiantinas e infinidad de conjuntos populares solían concentrarse en los jardines del Genil en horas de sol. Mientras que los bailes se celebraban en los teatros y salones

Los desfiles de grupos de máscaras de carnaval, comparsas, estudiantinas e infinidad de conjuntos populares solían concentrarse en los jardines del Genil en horas de sol. Mientras que los bailes se celebraban en los teatros y salones. El espacio de mayor cabida en el que se organizaba el baile de carnaval por aquellos años era la Plaza de Toros de la Real Maestranza; también solía combinar algún espectáculo en el que se mezclaban toros. Cada año era subastada para ver qué agrupación se la adjudicaba la explotación del negocio. En cuanto a teatros, estaban abiertos el Cervantes, el Isabel la Católica y el Circo Gallístico.

En el periodo revolucionario/I República (1868-74) se mantuvo fuerte el carnaval al principio, para ir decayendo por la tensión social que se vivía en la ciudad. Pero continuó siendo considerada una fiesta a efectos laborales; fue la primera vez que empleados recurrieron a la huelga para no perderse los bailes de aquellos carnavales nocturnos. La negativa a trabajar volvió a repetirse en 1875 porque los trabajadores de la prensa local no quisieron laborar la madrugada del miércoles de ceniza, cuando se cerraban apoteósicamente los bailes de máscaras en Granada. Ese primer año de la restauración borbónica narran las crónicas que se registró gran lujo y éxito en los bailes que organizó la Sociedad Lírico-Dramática Las Delicias.

Salvo algún bajón puntual, ya el carnaval granadino continuó sostenido durante el último cuarto del siglo XIX. Las pastelerías pusieron de moda comer el hojaldre granadino de carnaval

Salvo algún bajón puntual, ya el carnaval granadino continuó sostenido durante el último cuarto del siglo XIX. Las pastelerías pusieron de moda comer el hojaldre granadino de carnaval. Y las tiendas de ropas empezaron a ofrecer vestuario fabricado expresamente para disfrazarse de máscara esos días. Los periódicos de 1881 dedicaban buenos espacios a comentar los trajes más habituales de su oferta (se entendía que para quienes los pudiesen comprar): tenían en sus perchas modelos de aldeano austriaco; traje de Mercurio para niña; Polichinela para niña; cortesano de Luis XIV para niño; patinadora rusa; paje del siglo XIII para niños; y pastora de los Alpes. El pueblo llano solía vestirse a base de ropajes viejos de antaño o de cualquier manera. Eso sí, no faltaba la careta o pañuelo con el que taparse el rostro. Era esencial no ser reconocido y cambiar la voz a base de falsetes.

Las estudiantinas universitarias y colegiales solían salir uniformadas con vestidos alusivos al tema que elegían. Complementados con las músicas y letras que componían a propósito. Eran en cierto sentido unas tunas ampliadas.

Oportunidad para travestirse por unos días

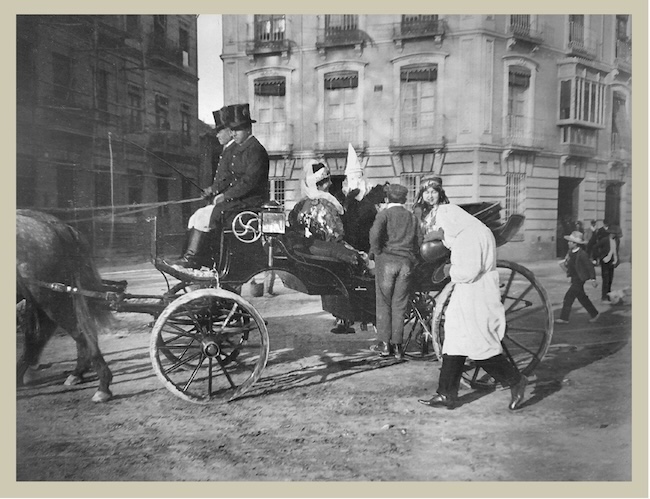

Aquel carnaval granadino de finales del XIX ofreció una espita, unos días de libertad, para que la gente diera rienda suelta a sus deseos de travestirse y mostrar aspiraciones sexuales reprimidas durante todo el año. Infinidad de mujeres adoptaban papeles masculinos; elegían pantalones de agricultor, monos de mecánico, se ponían barbas, bigotes y pelucas.

Pero fue en la “acera de enfrente” donde se desbordaban los espíritus reprimidos durante el resto del año. Que, por las múltiples referencias periodísticas y literarias que nos han quedado, debían llenar a rebosar los armarios

Pero fue en la “acera de enfrente” donde se desbordaban los espíritus reprimidos durante el resto del año. Que, por las múltiples referencias periodísticas y literarias que nos han quedado, debían llenar a rebosar los armarios. Una crónica social en prensa lo describía así: “Los hombres han preferido el disfraz de Cocotte con todos sus arreos de guantes, calzado, medias, cabelleras y hasta ciertas curvas propias del sexo bello, a los trajes masculinos”. Es decir, que florecían los travestidos de piernas afeitadas, algunos de ellos seguramente acostumbrados a ensayar mucho en la intimidad. [Cocotte era el nombre dado a las prostitutas de lujo o cortesanas surgidas en el II Imperio francés y hasta la Belle Epoque].

Algún periodista concluía su crónica carnavalesca escribiendo: “Hay que reconocer que es una mala vergüenza lo que sucede”. Quizás se refiriese a los muchos rifirrafes que publicaban en sus columnas: la señora entrada en años ─seguramente escasa de cariño─ que se agarraba como lapa a la entrepierna de un estudiante de Medicina, con el consiguiente reto a duelo de su marido; la solterona que paseaba como bailarina de can-can y se agachaba para saludar enseñando su secreto no estrenado; también el que hacía de farolero y, al subir a encender las bombillas, se le escurrían casualmente los calzones.

Todas aquellas muestras de humor popular, de buen o mal gusto, intentaban ser reprendidas por la autoridad competente un año sí y otro también

Todas aquellas muestras de humor popular, de buen o mal gusto, intentaban ser reprendidas por la autoridad competente un año sí y otro también. En 1880, a pesar de que no hubo demasiada animación, el Ayuntamiento decidió apagar las luces de las farolas a las doce de la noche; los que transitaban haciendo ruido por las calles, o de un baile a otro, debían echar mano de iluminación propia. La noche se convertía en un campo de orégano.

A partir de aquel apagón, el Ayuntamiento se prevenía casi todos los años y publicaba un bando repleto de advertencias y prohibiciones, como el que sigue de 1890 firmado por el alcalde Rafael Ruiz de Victoria:

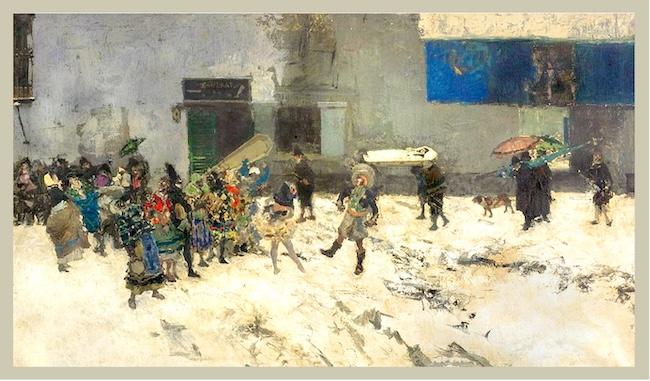

A pesar de todos aquellos altibajos, el carnaval de Granada, sus preparativos y ensayos debieron ser muy llamativos para quienes visitaban la ciudad. Por ejemplo, Mariano Fortuny sólo tuvo oportunidad de vivir dos fiestas de carnaval en Granada

A pesar de todos aquellos altibajos, el carnaval de Granada, sus preparativos y ensayos debieron ser muy llamativos para quienes visitaban la ciudad. Por ejemplo, Mariano Fortuny sólo tuvo oportunidad de vivir dos fiestas de carnaval en Granada. Una de ellas, la de 1872, cayó un nevazo impresionante; a pesar de ello, las comparsas y murgas callejeras no se privaron de salir. Debió vivir el contraste del entierro de una hija del posadero de Siete Suelos con una comparsa que se cruzó con la comitiva fúnebre camino del cementerio; pintó una escena en la que se ven los portadores del ataúd abierto y las máscaras por los alrededores. También dejó unos apuntes sobre beodos o máscaras cansadas tirados por las aceras.

También el pintor sueco Hugo Birger vivió el carnaval de 1886 en la ciudad de Granada, alojado en alguna pensión de la Alhambra. Allí vio y pintó el ensayo de lo que parece preparativos de un cuarteto o murga de carnaval, con Chorrojumo como espectador.

1900-36: Recuperación del esplendor

El carnaval entre 1896 y 1899 sufrió un tropiezo como consecuencia del desastre de las colonias americanas y filipinas. Volvió a resurgir a partir de 1900 en los talleres de obreros de la asociación La Obra y de las estudiantinas universitarias

El carnaval entre 1896 y 1899 sufrió un tropiezo como consecuencia del desastre de las colonias americanas y filipinas. Volvió a resurgir a partir de 1900 en los talleres de obreros de la asociación La Obra y de las estudiantinas universitarias. Lo propiciaron el buen momento laboral por las obras de la Gran Vía y la proliferación de fábricas de azúcar en la Vega. Los obreros manejaban dinero y tenían ganas de divertirse; y los potentados necesitaban lucir sus éxitos sociales y sus riquezas en los salones. El primer año del nuevo siglo se hablaba de estudiantes con trajes fabricados a propósito, como uniformes colegiales, y por vez primera se nombra una comparsa formada exclusivamente por “algunas hembras del bello sexo”. En El Defensor, el cronista de sociedad volvía a insistir en que había demasiado travestido paseando su figura de Cocotte por las calles. “Para otro año ─puntualizaba─, la autoridad debe impedir, con amenaza de multa y arresto, que los hombres vistan trajes de mujeres”. Se contaba el caso de un caballero con título nobiliario que quiso suicidarse para lavar su honor: había estado bailando toda la noche y manoseando a una señora enmascarada, que luego resultó ser el director del Banco de España.

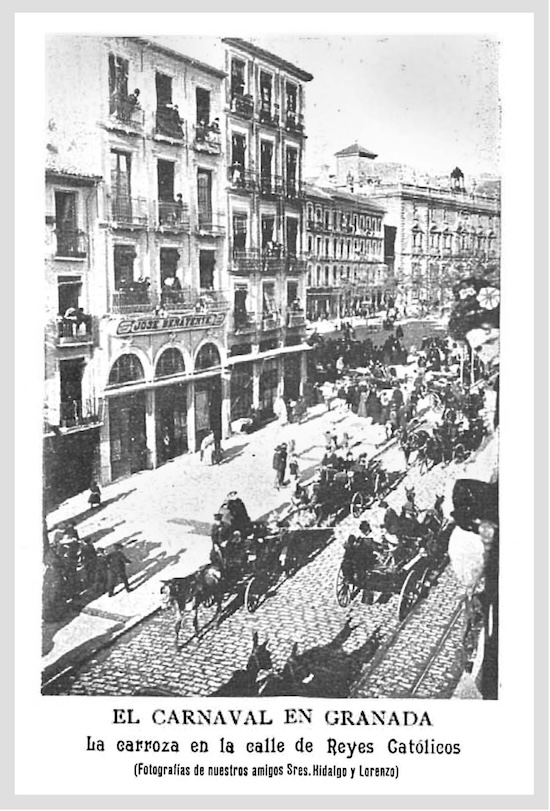

La prensa destacaba que aquella semana de carnaval era materialmente imposible caminar por Reyes Católicos. Todo era derroche de serpentinas, confeti, violetas, flores de papel y dulces

Por las calles desfilaban máscaras a millares. Se veían disfraces para todos los gustos, “desde elegantes y lujosos hasta tapados con un cobertor o una colcha de cama con dibujos de dominó”. En los carnavales de inicios del XX se sumaron los concursos de carruajes y de adorno de fachadas. El circuito a pie de los Jardines del Genil fue ampliado al paseo de carruajes que daba vueltas desde Plaza Nueva, Reyes Católicos y Embovedado. Los paseos del Genil cedieron protagonismo. La prensa destacaba que aquella semana de carnaval era materialmente imposible caminar por Reyes Católicos. Todo era derroche de serpentinas, confeti, violetas, flores de papel y dulces. Había encarnizadas batallas de flores de un coche a otro, de un balcón al de enfrente de la calle, ya convertida en principal avenida de la ciudad tras esconder el río Darro (y con la Gran Vía en construcción). Lo mismo se veía gente joven enmascarada que de edad madura.

Fueron muy alabadas las estudiantinas que sacaba el Instituto Provincial de Secundaria y otra llamada Don Tancredo; campaban repertorios alusivos a la actualidad social y política local. Eran como una extensión crítica al estilo de las quintillas del Corpus. Aunque los famosos bailes del Liceo en el Convento de Santo Domingo de anteriores décadas empezaron a languidecer; eran calificados como la nota más culta y distintiva del carnaval granadino.

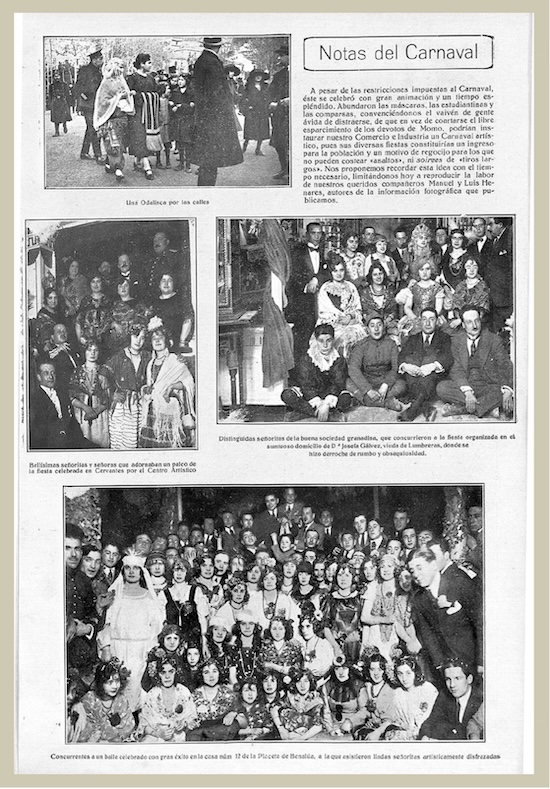

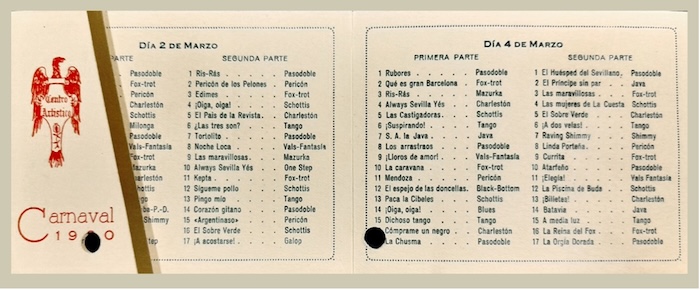

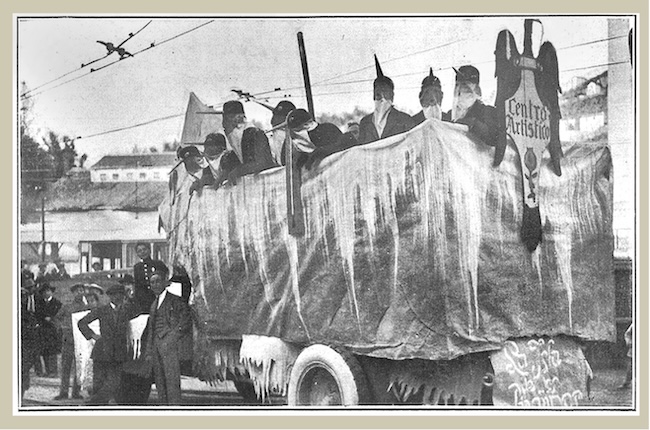

El relevo de los carnavales del Liceo lo tomó pronto el Centro Artístico, en su refundación a partir de 1908

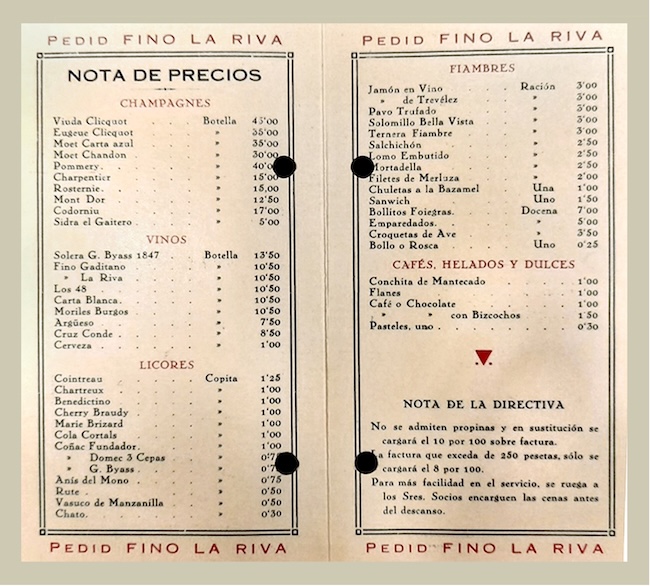

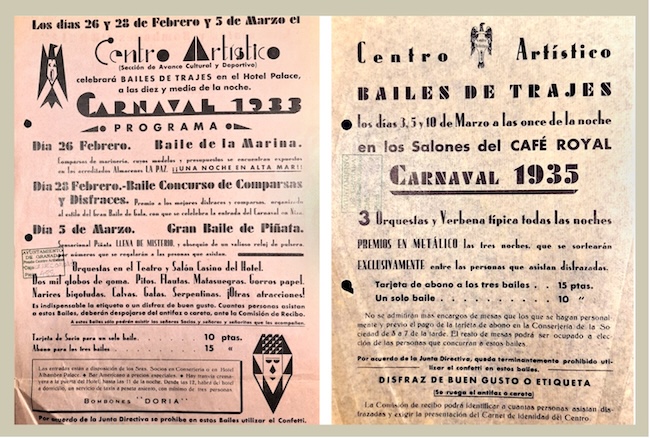

El relevo de los carnavales del Liceo lo tomó pronto el Centro Artístico, en su refundación a partir de 1908. Había tenido una primera vida entre 1885 y 1898, sin sobresalir en programación carnavalesca. Pero en su segunda etapa ya empezó a organizar fiestas, la Cabalgata de Reyes y sus carnavales como más señeros. Ya no cesó el Centro Artístico de ser una de las instituciones líderes de Granada en sus bailes de carnaval. Celebró bailes de disfraces en el teatro Cervantes durante varios años; en el Alhambra Palace; en el salón del Café Royal de Plaza del Carmen, en el Café Suizo, Salón Regio, etc.

La estudiantina de los médicos salía del Hospital de San Juan de Dios como una manifestación inarmónica, desfilaban hacia la Plaza de la Universidad, donde les esperaba la comparsa de Derecho. Y allí ardía Troya. Empezaban a pelearse a guitarrazo limpio.

Competían bailes por todos los locales de Granada en la segunda década del siglo XX. La estudiantina La Zaragata la formaban estudiantes de Medicina, que no paraban de cantar por las calles durante tres días y cuatro noches seguidos. La comparsa La Confianza organizaba baile en el almacén en que estaba convertida la antigua iglesia de San Felipe Neri. El estudiante de Medicina y posterior periodista José Acosta Medina narra en sus memorias los recuerdos de su participación en aquellas estudiantinas médicas: Dos meses antes los estudiantes de la Universidad competían preparando sus comparsas; las estudiantinas fijas y más potentes eran las de Medicina, Farmacia y Derecho, todas ellas compuestas por “niños bien vestidos”. Más irregulares eran las de otras facultades. Solían ensayar en la Pensión de San Juan de Dios, en una juerga continua que ya empezaba a principios de año. “Eran ─escribió─ tres días de inocencia que permitía a uno, cubierta la cara con un antifaz o careta de cartón que imitaba al feo Conde de Romanones, abrirle a un enemigo la cabeza de un garrotazo en la mayor impunidad porque, como decía el refrán, adivina quién te dio”. La estudiantina de los médicos salía del Hospital de San Juan de Dios como una manifestación inarmónica, desfilaban hacia la Plaza de la Universidad, donde les esperaba la comparsa de Derecho. Y allí ardía Troya. Empezaban a pelearse a guitarrazo limpio.

Otra estudiante de aquellos años, Joaquina Eguaras ─la primera mujer que fue profesora de la UGR─ también formó parte de una estudiantina

Otra estudiante de aquellos años, Joaquina Eguaras ─la primera mujer que fue profesora de la UGR─ también formó parte de una estudiantina. Se conserva en el archivo universitario una carta suya en la que recuerda aquellas fiestas de juventud: su grupo se disfrazó de Matahari, de reina Fátima, moro Mohamed, trajes antiguos de los abuelos; Joaquina eligió travestirse de hombre con su bigote. “Aquello fue lo más grande”.

Hasta que estalló la guerra civil de 1936 y todo se fundió a negro. El carnaval de Granada de tanta solera y tradición ya no volvió a resucitar

Hasta que estalló la guerra civil de 1936 y todo se fundió a negro. El carnaval de Granada de tanta solera y tradición ya no volvió a resucitar. A lo sumo, en la década de los años 50 y 60 hubo tímidos conatos de bailes de máscaras, pero sin atreverse a llamarlo carnaval porque estaba prohibido por el régimen. Sin permitir las caras tapadas ni letras más allá de canciones tradicionales. La autoridad competente solía emitir bandos en los que recordaba que nada de mamarrachadas ni destrozos en la vía pública, sólo alguna estudiantina, casi en secreto y a “cencerro tapado”, o sea, sin mucha algarabía. Solamente en algunos pueblos ─el más sobresaliente Alhama─ consiguió recuperar sus máscaras casi al estilo antiguo. A un grupo de antigua comparsa de la Calle Rá se les ocurrió solicitar permiso para salir a la calle en época franquista; la respuesta del funcionario del Gobierno Civil fue: ¿Es que no tienen bastante, si todo el año es carnaval? Como escribió Mariano José de Larra.

Una vez muerto el dictador Francisco Franco empezaron a reaparecer grupos de chirigotas y comparsas en los barrios de la periferia, San Ildefonso y Haza Grande. Precisamente adonde se habían trasladado las poblaciones de trabajadores del Albayzín. Fue el Zaidín donde brotaron con más fuerza, inspirados por su asociación de vecinos. Se sumaron paulatinamente otras barriadas populares; fueron famosas la comparsa de Las viejas de San Ildefonso y la Chirigota del Zaidín. Organizaron exhibiciones en las plazas Federico Mayo y San Ildefonso (aquí cosechó mucho éxito una comparsa de travestones cincuentones).

En 1981 hubo un conato por revivir el antiguo carnaval, con el apoyo de la primera Corporación democrática, especialmente del concejal José Miguel Castillo Higueras

En 1981 hubo un conato por revivir el antiguo carnaval, con el apoyo de la primera Corporación democrática, especialmente del concejal José Miguel Castillo Higueras. Se consolidaron algunas comparsas, vinieron otras de pueblos, hubo desfiles y un concurso en el Paseo del Salón. Las antiguas niñas de la Calle Rá sacaron sus disfraces del baúl. Incluso llegaron a mostrar su arte durante los primeros años de vida del Palacio de Congresos y pueblos limítrofes; salían a las calles desde la periferia para confluir en la Plaza del Carmen. No se puede generalizar que la ciudad de Granada celebrara plenamente el carnaval como lo hizo históricamente. Hasta que llegó el siglo XXI, la corporación municipal del PP de Torres Hurtado dejó de prestarle apoyo económico y organizativo. Don Carnal cayó muy enfermo en Granada. No consiguió salir de la UVI. Falleció. Todavía no ha resucitado.

Las populares y sangrientas peleas de gallos

Pelear gallos fue uno de los espectáculos más populares de las Andalucías y Reino de Granada ya desde el siglo XVI. Y quizás mucho antes, porque esta actividad ya la practicaron culturas del oriente Mediterráneo que luego se extendieron por la Península

Pelear gallos fue uno de los espectáculos más populares de las Andalucías y Reino de Granada ya desde el siglo XVI. Y quizás mucho antes, porque esta actividad ya la practicaron culturas del oriente Mediterráneo que luego se extendieron por la Península. No había pueblo ni ciudad de importancia que no tuviese su corral de pelea. Aunque este “deporte” fue siempre más popular en la zona baja andaluza que en nuestro entorno granadino. Recurro a números del Anuario Estadístico Español entre los años 1861-7, coincidiendo con una etapa de esplendor de esta actividad: en la ciudad de Sevilla había nada menos que 10 circos gallísticos, con más de 250 competiciones anuales; le seguía Córdoba, con nueve galleras; Cádiz concentraba 8; Málaga 5. Granada y Almería sólo tenían uno censado, con una media de 30-32 competiciones por temporada. Estas cifras dan una idea de la gran tradición que tuvo la actual Comunidad andaluza en las peleas de pollos, ya que concentraba la mayoría de los 48 circos galleros que había por toda España, y más de un tercio de los 1.050 espectáculos que hubo en la campaña de 1861. En Madrid sólo llegó a haber dos galleras al mismo tiempo.

Eran de tanta importancia aquellos entretenimientos que se les consideraba un campeonato deportivo en toda regla

Todas las cifras anteriores están referidas solamente a capitales de provincia, las que tenían un edificio para esas peleas, al que se llamaba de distinta manera: circo gallístico, teatro gallista, gallera, reñidero, palenque, etc. Las innumerables peleas de pueblos no las incluyeron las estadísticas, solamente las que se entendía como competiciones oficiales. Es, por ejemplo, el caso de la Gallera de Motril, que fue de las últimas en desaparecer.

Eran de tanta importancia aquellos entretenimientos que se les consideraba un campeonato deportivo en toda regla. Los criadores de gallos se desplazaban de ciudad en ciudad a participar en desafíos. Los ejemplares más beligerantes eran los gallos de raza inglesa.

Sus crónicas incluían el nombre del animal, su pedigrí, las medidas de sus espolones… una ficha similar a la que hoy nos ofrece el diario 'Marca' con los mínimos detalles de Mapbbé

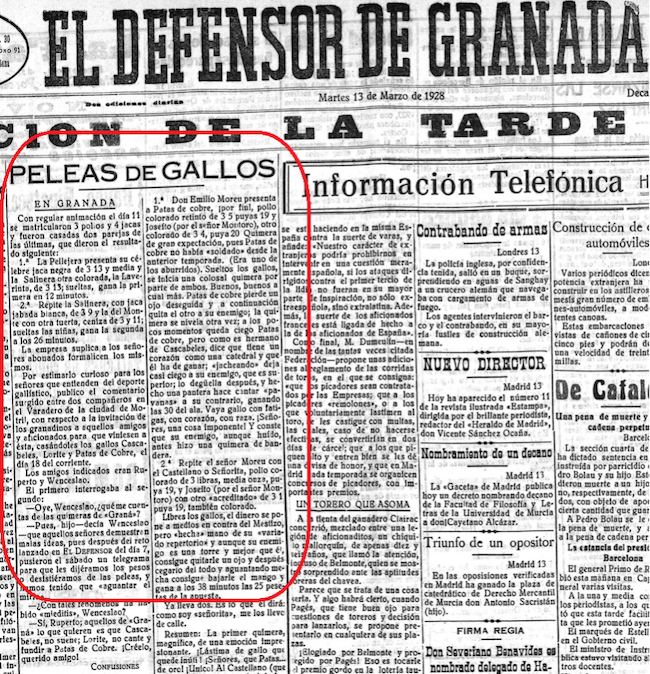

Aquel deporte tan renombrado tenía su repercusión en la prensa del siglo XIX, al mismo nivel que hoy lo tiene el fútbol. No era extraño que la competición de gallos del domingo ocupara la primera página de El Defensor de Ganada el lunes siguiente. También, como ocurre hoy en el fútbol, existía una jerga propia de los cronistas especializados en narrar los combates. Sus crónicas incluían el nombre del animal, su pedigrí, las medidas de sus espolones… una ficha similar a la que hoy nos ofrece el diario Marca con los mínimos detalles de Mapbbé.

En Granada tenemos referencia a que existió un Circo Gallístico en el barrio de las Angustias (1840), por debajo de la Acequia Gorda, en la calle que actualmente conserva el nombre de Reñidero. Sabemos también que hubo otro en el arrabal de huertas del Carril del Picón, quizás donde luego construyeron la fábrica de chocolate y hoy están los Maristas.

Aunque la gallera más famosa, nombrada y que más duró fue la ubicada dentro del Rastro, junto a la Carrera de la Virgen (actual Corte Inglés)

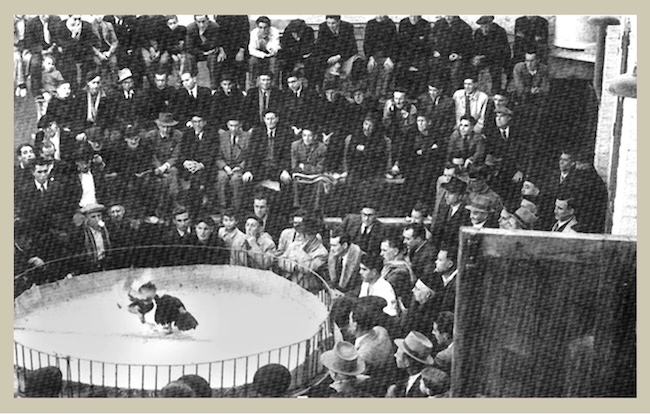

Aunque la gallera más famosa, nombrada y que más duró fue la ubicada dentro del Rastro, junto a la Carrera de la Virgen (actual Corte Inglés). Se trató de un anfiteatro construido por el empresario Jacinto Sánchez Puertas, con proyecto del arquitecto José Contreras. Lo levantaron en el centro de la corrala con estructura de ladrillo y madera, en el verano de 1858. Su primera función fue programada el primero de noviembre de aquel año.

El gobernador civil y el alcalde José María Palomo exigieron un reglamento para regular el desarrollo de aquellas competiciones de gallos y concentraciones humanas

El gobernador civil y el alcalde José María Palomo exigieron un reglamento para regular el desarrollo de aquellas competiciones de gallos y concentraciones humanas. El texto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal retrata a los granadinos de aquel momento y la brutalidad de este “deporte”. Se empezaba pidiendo moderación en las palabras y conducta civilizada a sus participantes; no se permitía la entrada a mendigos y borrachos; no perros ni hacer aguas mayores o menores fuera del recinto acotado para ello. Los torneos y desafíos estaban definidos al detalle: forma de pesar y presentar los gallos, acceso al coso, los asientos serían ocupados por orden de llegada, se vigilaría que no hubiera trampas en las apuestas presentando gallos perdedores de antemano; las puyas y alas llegarían arregladas fuera del ruedo; no se podían sangrar ni matar a los perdedores delante del público. La quimera ─que así era llamado el combate propiamente─ la perdería el primero que muriese o escapase volando; también perdía el que recibiera una puñalada y no se repusiera en tres minutos. Se penalizaba el que entonase el canto de la gallina. Un presidente elegido entre los asistentes haría de árbitro y custodiaría el dinero de las apuestas.

Aquí permaneció el Circo Gallístico hasta la guerra civil, incluso abierto para otro tipo de espectáculos y bailes de carnaval

Aquí permaneció el Circo Gallístico hasta la guerra civil, incluso abierto para otro tipo de espectáculos y bailes de carnaval. La dictadura de Franco prohibió este entretenimiento de sangre y no volvió a utilizarse nunca más. Todavía en 1968, cuando fue demolido para levantar Galerías Preciados, quedaban restos del ring de pollos.

El circo gallístico fue mayoritariamente deporte para caballeros. Para hombres que deseaban apostar, como hoy se hace con las quinielas deportivas. En la gallera se ganaron y perdieron verdaderas fortunas; incluso alguna finca cambió de manos en las apuestas.

Nuestros bisabuelos que asistieron no tenían conciencia de que aquel deporte invernal (el otro con sangre, los toros, se dejaba para el buen tiempo) era una salvajada

Nuestros bisabuelos que asistieron no tenían conciencia de que aquel deporte invernal (el otro con sangre, los toros, se dejaba para el buen tiempo) era una salvajada. Las peleas eran a muerte en muchos casos o hasta el rendimiento o abandono de algún competidor. Se valoraban más los gallos ingleses porque nunca se rendían, peleaban hasta la muerte. La consecuencia de tan violento enfrentamiento eran salpicaduras de sangre a quienes estaban sentados en primera fila. Los dueños de la gallera ponían solución: tenían unos trapos rojos con los que se cubrían las camisas, o iban provistos de servilletas de sus casas.

La expansión del fútbol en los años veinte, en el caso tardío de Granada, hizo que empezaran a decaer las peleas de gallos como espectáculo principal

La expansión del fútbol en los años veinte, en el caso tardío de Granada, hizo que empezaran a decaer las peleas de gallos como espectáculo principal. Incluso el dictador Primo de Rivera intentó frenarlas. Pero todavía continuaron activas hasta 1936. La tradición de peleas de gallos fue exportada por los españoles a América, en algunos de cuyos países siguen muy vivas. En España están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal (art. 75) … excepto en Canarias y Andalucía. En nuestra Comunidad se permite con algunas particularidades, aduciendo tradición ancestral y como colaboradora en el fomento de razas de pollos autóctonos. La normativa andaluza pone algunas condiciones para la existencia de peleas de gallos: que los combates duren como máximo 30 minutos; los espolones deben ser naturales (antes se los reforzaban con púas de acero); están prohibidas las apuestas y hacer publicidad de los enfrentamientos; sólo pueden asistir los socios de los establecimientos, nunca menores de 16 años; las peleas deberán tener lugar en los criaderos o locales cerrados y autorizados.

Todo lo que no encaje en los anteriores parámetros es ilegal y se persigue policialmente. De ahí que periódicamente aparezcan noticias de detenciones de personas y aprehensión de gallos de peleas. Porque es una actividad que se sigue practicando, y bastante, en Andalucía. Y no sólo hay criaderos de pollos de pelea en Andalucía y Canarias, donde se permite por ley, también afloran de vez en cuando casos en otras comunidades. Por ejemplo, la reciente trifulca entre clanes de criadores de Valladolid.