Crónicas Sanitarias: Agresiones sexuales; conductas suicidas; mortalidad cardiaca; Ignacio López-Goñi @microbioblog; enfermedades crónicas; más cesáreas en la privada; 35-40% de los casos de cáncer pueden ser evitables; VIH y hasta 20 noticias

1. Las agresiones sexuales dejan huella en el cerebro de las mujeres y ‘desconectan’ dos áreas relacionadas con el miedo

Un estudio muestra que más de la mitad de las mujeres que padecen trastorno de estrés postraumático después de una agresión sexual presentan alteraciones en las áreas relacionadas con las emociones y la respuesta a las amenazas

Un estudio muestra que más de la mitad de las mujeres que padecen trastorno de estrés postraumático después de una agresión sexual presentan alteraciones en las áreas relacionadas con las emociones y la respuesta a las amenazas.

Por Antonio Martínez Ron en elDiario.es.

La agresión sexual deja una huella en el cerebro de las mujeres que han desarrollado un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Son las conclusiones de un estudio liderado por un equipo del Hospital Clínic de Barcelona que ha examinado la actividad cerebral de 40 mujeres agredidas y ha descubierto alteraciones en la conectividad en el sistema frontolímbico, que desempeña un papel crucial en la regulación de las emociones y la respuesta a las amenazas.

El equipo de Lydia Fortea, del Hospital Clínic, examinó mediante resonancia magnética funcional el cerebro de 40 mujeres con TEPT como resultado de un trauma reciente por agresión sexual (durante el último año) y las comparó con las imágenes cerebrales de 45 voluntarias de un grupo de control. Los investigadores, que presentan sus resultados en la Conferencia del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP) en Ámsterdam, vieron que en 22 de las 40 mujeres agredidas había desaparecido casi por completo la comunicación entre la amígdala, que ayuda a procesar emociones como el miedo, y la corteza prefrontal, que ayuda a regular esas emociones.

“Este es uno de los primeros, y sin duda el mayor, estudio de conectividad que analiza el TEPT en la agresión sexual en adolescentes y mujeres adultas”, asegura Fortea. “Esto respalda la idea de que el TEPT tras una agresión sexual está vinculado a problemas en los circuitos cerebrales que regulan las emociones y el miedo”

“Este es uno de los primeros, y sin duda el mayor, estudio de conectividad que analiza el TEPT en la agresión sexual en adolescentes y mujeres adultas”, asegura Fortea. “Esto respalda la idea de que el TEPT tras una agresión sexual está vinculado a problemas en los circuitos cerebrales que regulan las emociones y el miedo”.

A nivel mundial, entre el 17% y el 25% de las mujeres sufren una agresión sexual, y alrededor del 70% desarrolla posteriormente TEPT. La amígdala ayuda a procesar emociones como el miedo, y la corteza prefrontal ayuda a controlarlas y regularlas. Cuando esta conexión se debilita, el cerebro puede tener dificultades para gestionar las respuestas de miedo o regular las emociones, lo que podría explicar por qué las personas con TEPT suelen experimentar miedo intenso y cambios de humor.

Personalizar el tratamiento

“El TEPT tras una agresión sexual tiende a ser especialmente grave y suele ir acompañado de mayores tasas de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas”, subraya Fortea. Sin embargo, los autores recalcan que esta diferencia cerebral podría ser una característica del trastorno en sí, pero no es necesariamente un indicador de la gravedad de los síntomas, que probablemente dependan de otros factores.

“Una de las cosas que haremos ahora es ver si estas interrupciones de la conectividad tras una agresión sexual podrían ayudar a predecir la respuesta al tratamiento del TEPT”, indica la investigadora principal. “De ser así, podríamos identificar de forma temprana qué pacientes corren el riesgo de presentar peores resultados e intensificar los esfuerzos clínicos para ayudarlas a recuperarse”.

“Estos déficits de conectividad podrían servir más como una firma biológica del trastorno que como un marcador dependiente del estado”

“Estos déficits de conectividad podrían servir más como una firma biológica del trastorno que como un marcador dependiente del estado”, añade Marin Jukić, investigador del Instituto Karolinska de Estocolmo y coautor del artículo. “Esto plantea la posibilidad de que dichas alteraciones se conviertan en biomarcadores predictivos de la respuesta al tratamiento, orientando intervenciones personalizadas”.

Los autores inciden en que se necesitan estudios longitudinales más amplios. Hasta el momento, este es un estudio con 40 mujeres, pero el trabajo requiere de más estudios para confirmar los hallazgos. A pesar de que la violencia sexual es una de las formas más extendidas de trauma que afectan a las mujeres, hasta ahora la mayoría de las investigaciones sobre el TEPT se han centrado en otros tipos de trauma, como la guerra.

“Extraordinariamente destacable”

César San Juan Guillén, profesor de Psicología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), considera que la metodología es sólida y asegura que la desconexión frontolímbica coincide con hallazgos previos en TEPT. “La novedad es haber realizado el análisis tras una agresión sexual”, indica en declaraciones al SMC. “Que en más de la mitad de las pacientes la conexión amígdala-corteza, encargada de gestionar las emociones, casi desaparezca es un resultado extraordinariamente destacable”.

Para el experto este trabajo refuerza la base neurobiológica del TEPT tras una agresión sexual y subraya la necesidad de un seguimiento psicológico temprano de las víctimas. “Si se confirma que la desconexión amígdala-prefrontal predice la respuesta terapéutica, la neuroimagen podría ayudar a identificar casos de mayor riesgo y personalizar el tratamiento”

Para el experto este trabajo refuerza la base neurobiológica del TEPT tras una agresión sexual y subraya la necesidad de un seguimiento psicológico temprano de las víctimas. “Si se confirma que la desconexión amígdala-prefrontal predice la respuesta terapéutica, la neuroimagen podría ayudar a identificar casos de mayor riesgo y personalizar el tratamiento”, concluye.

“Este tipo de estudios aportan evidencia valiosa sobre los cambios funcionales que acompañan al trauma psicológico y evidencia una disrupción del circuito fronto-límbico implicado en la regulación de las respuestas de miedo”, asegura Manuela Costa, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Costa estudia la creación de recuerdos negativos en pacientes que tienen electrodos en la amígdala y en el hipocampo, lo que permite observar la dinámica de comunicación entre regiones cerebrales con una enorme precisión temporal. “Resituados como este se complementan con los nuestros, al ofrecer una comprensión más profunda de cómo las alteraciones en la comunicación entre la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal pueden estar en la base de los trastornos derivados de experiencias y recuerdos traumáticos”.

2. Las conductas suicidas van en aumento a pesar de las medidas preventivas

Expertos vienen alertando de un incremento de las conductas autolíticas a pesar de las medidas preventivas que se impulsan desde diferentes instancias. Hablar de suicidio ayuda a aprender nuevas habilidades para superar el problema que, en el peor de los casos, puede costar una vida.

De Agustín Goikoetxea en Naiz.

Hace tiempo que se desmontó el mito de que hablar del suicidio lo fomenta y, por ello, cada vez es más habitual que se convierta en tema de conversación entre personas que comparten conductas autolíticas, porque según los expertos les ayuda a conocerse mejor y a aprender nuevas habilidades para superar el problema

A pesar de las medidas preventivas, los expertos coinciden en el aumento de las conductas suicidas. Aunque la progresión no es desmesurada, es lo suficientemente elevada y estructural para que se adopten nuevas iniciativas, algunas de ellas desde el voluntariado, ajenas al ámbito institucional. Se trata de alcanzar un objetivo común. Los y las especialistas destacan que cada vez hay mejores competencias para detectar a las personas con riesgo de suicidio y, al mismo tiempo, las personas en riesgo tienen menor resistencia a pedir ayuda.

Hace tiempo que se desmontó el mito de que hablar del suicidio lo fomenta y, por ello, cada vez es más habitual que se convierta en tema de conversación entre personas que comparten conductas autolíticas, porque según los expertos les ayuda a conocerse mejor y a aprender nuevas habilidades para superar el problema.

Tampoco hay que ser un especialista para ayudar a una persona que sufre una crisis que le puede empujar a quitarse la vida. Una pequeña conversación, un gesto por nimio que parezca puede ser fundamental.

La respuesta puede ser bien sencilla, simplemente necesitamos hablar, que una persona nos atienda y escuche. Es a lo que se prestan desde algunas asociaciones de voluntariado

Engullidos en la vorágine de la vida diaria, más de uno se pregunta cómo se pueden afrontar los estados continuados de tristeza, de desesperanza, de dolor mental. La respuesta puede ser bien sencilla, simplemente necesitamos hablar, que una persona nos atienda y escuche. Es a lo que se prestan desde algunas asociaciones de voluntariado.

Toda señal debe ser tenida en cuenta y no se debe subestimar ninguna tentativa o aviso. «La persona que intenta suicidarse experimenta un intenso dolor psicológico», advierten quienes trabajan en este ámbito, que insisten en la importancia de la atención.

Un total de 229 personas se suicidaron en Hego Euskal Herria (la parte Sur) a lo largo de 2024, con diferente tendencia respecto a otros años en función de los territorios. La cifra se incrementó en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –171 fallecidos– en un 21,3% atendiendo a los datos de 2023, mientras que en Nafarroa se produjo un descenso del 8% atendiendo al mismo criterio, con 58 casos. Detrás de los números hay experiencias vitales difíciles y, en muchos de los casos, un fracaso de la sociedad.

Por encima de las cifras, el informe de Aidatu se convierte en una herramienta porque combina el análisis estadístico con un conjunto de conclusiones y recomendaciones operativas dirigidas a mejorar la atención y la prevención para instituciones, servicios de emergencias y agentes comunitarios

Estudio en Bilbo

Preocupa la salud mental y, especialmente, lo que tiene que ver con conductas autolíticas, de ahí que proliferen los estudios, como el que ha publicado Aidatu, la asociación vasca de suicidología, sobre las incidencias registradas en Bilbo en el periodo 2022-2024. La investigación, elaborada por Cristina Blanco, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, junto a los bomberos bilbainos Beñat Madariaga y Ander Iturriaga, especialistas en suicidología por Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), examina 1.636 incidencias registradas por SOS Deiak durante tres años.

Por encima de las cifras, el informe de Aidatu se convierte en una herramienta porque combina el análisis estadístico con un conjunto de conclusiones y recomendaciones operativas dirigidas a mejorar la atención y la prevención para instituciones, servicios de emergencias y agentes comunitarios.

Así, se demanda que bomberos, policías, sanitarios y operadores del 112 compartan un mismo protocolo de actuación y que la formación incorpore también la atención a familiares y allegados en el momento de la crisis.

«El reto es que estas conclusiones no queden en el papel. Necesitamos que se traduzcan en decisiones políticas, en más formación, en protocolos coordinados y en prevención en los barrios. Solo así podremos reducir estas cifras y evitar muertes evitables», señala Blanco, presidenta de Aidatu.

El trabajo confirma que el número de incidencias aumenta año a año, y aunque la progresión no es «desmesurada», es lo suficientemente elevada y estructural para exigir que se promuevan acciones para prevenir las conductas autolíticas. Además, pone de relieve factores diferenciales por género, edad y contexto socioeconómico

El trabajo confirma que el número de incidencias aumenta año a año, y aunque la progresión no es «desmesurada», es lo suficientemente elevada y estructural para exigir que se promuevan acciones para prevenir las conductas autolíticas. Además, pone de relieve factores diferenciales por género, edad y contexto socioeconómico.

«Los datos demuestran que el suicidio no es un hecho aislado, sino un fenómeno social que exige datos rigurosos, coordinación y estrategias preventivas. Los registros de SOS Deiak nos permiten ver algunos patrones diferenciados de lo que siempre se ha creído», manifiesta Blanco.

El estudio subraya que las conductas suicidas no se explican solo por factores individuales, sino también por los contextos sociales. Por ello, defienden que la prevención debe abordarse desde un punto de vista comunitario.

«La estrategia pasa por implantar programas de detección precoz en colegios, institutos y centros de salud, y por reforzar la actuación en los barrios más afectados, implicando a centros educativos, sanitarios y asociaciones vecinales», plantean.

El 40% de los avisos, por ejemplo, proceden de menores de 40 años, si bien en las edades más jóvenes, de 18 a 29 años, dominan las conductas menos letales (autolesiones y comunicaciones sin pasar al acto). En adolescentes hay claro predominio de mujeres: de 70 a 75% de los avisos son de ellas. A su vez, se observa una tendencia al alza de personas de grupos de edades de 40-49 y 50-59, siendo en las más avanzadas donde se concentran las que terminan en muerte.

El estudio relativo a la capital vizcaina apunta a que la mayoría de las incidencias ocurren en domicilios particulares, sobre todo en mujeres, y en distritos con menor renta

Asimismo, el estudio relativo a la capital vizcaina apunta a que la mayoría de las incidencias ocurren en domicilios particulares, sobre todo en mujeres, y en distritos con menor renta. Begoña es el de mayor tasa de conductas autolíticas por 1.000 habitantes, doblando a Abando que es la que menor tiene.

Mujeres jóvenes

Las mujeres jóvenes registran más avisos e intentos lesivos, por lo que es necesario promover programas de detección temprana y acompañamiento. Por otro lado, el nicho de hombres adultos concentra una mayor mortalidad, lo que obliga a trabajar en ese segmento para reducir la letalidad. Y en las personas mayores, la prevención debe abordar la soledad y las enfermedades crónicas.

Los adolescentes emergen como grupo de riesgo que, según los autores, requiere prevención en centros educativos y entornos familiares

Los adolescentes emergen como grupo de riesgo que, según los autores, requiere prevención en centros educativos y entornos familiares.

«No podemos decir que las muertes hayan aumentado, pero estamos detectando cada vez más conductas suicidas, incluyendo los intentos de suicidio. Esto no tiene por qué ser un fracaso, porque la mayoría de las conductas suicidas no sabemos detectarlas de momento: solo detectamos un porcentaje bajo de intentos de suicidio en nuestro entorno», expone Jon García Ormaza, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Bizkaia y profesor de EHU, al referirse a su evolución entre los y las jóvenes.

En una entrevista publicada por la propia universidad pública, este doctor en Neurociencias señala que el suicidio es «un fenómeno complejo de múltiples causas». Incide en que «intervienen factores individuales y ambientales de la persona. Factores personales, como la genética, la presencia de trastornos psíquicos, el trauma o la historia de los episodios de estrés, condicionan el riesgo de base de comportamientos suicidas».

"El ejercicio físico, los modelos de sueño saludables y las habilidades para afrontar situaciones difíciles y la gestión emocional pueden ser decisivos"

En el caso de los adolescentes, García Ormaza aboga porque disfruten de un entorno adecuado y protector en su familia, en la escuela y en su entorno. «El ejercicio físico, los modelos de sueño saludables y las habilidades para afrontar situaciones difíciles y la gestión emocional pueden ser decisivos», destaca.

A la hora de detectar señales de alarma, este docente universitario apunta a que hay que tomar en cuenta comentarios, amenazas y planes que se trasmiten a través de las redes sociales. También hay que tomar en consideración «las señales de alarma psicológicas, como el dolor psíquico, la desesperación, la percepción de ser una carga o el sentimiento de hostilidad hacia uno mismo».

Otros factores que no se deben obviar a la hora de detectar señales de alarma, según este psiquiatra, tienen que ver con el comportamiento y pruebas de índole físico como son una baja conectividad (baja sensación de pertenencia y escasa implicación social); trastornos del sueño (en especial insomnio); irritabilidad; tendencia a consumir más alcohol y drogas; regalar sus cosas, despedirse o cerrar sus redes sociales sin motivo aparente.

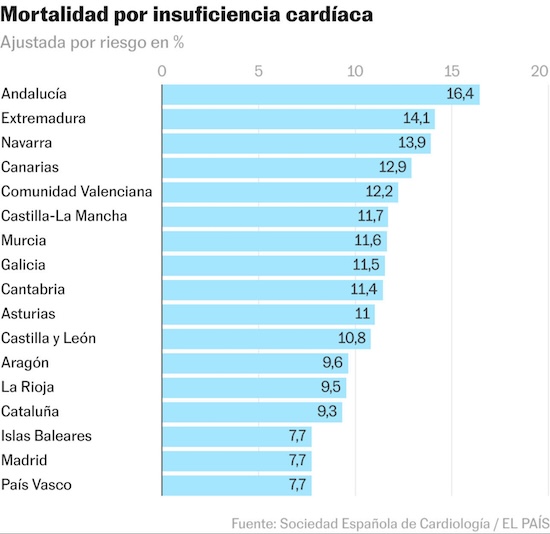

3. La mortalidad cardiaca en los hospitales es mayor en las comunidades más pobres

A menor PIB per cápita en una comunidad autónoma, mayor mortalidad por eventos cardíacos en los hospitales

Pablo Linde lo escribe en El País.

A menor PIB per cápita en una comunidad autónoma, mayor mortalidad por eventos cardíacos en los hospitales. La regla no es perfecta, pero se cumple con bastante precisión, según el mayor estudio que se ha hecho en España, que ha analizado 764.083 ingresos por insuficiencia cardiaca en 263 hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud.

Las comunidades con mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca son Andalucía, Extremadura y Navarra (la gran excepción a la regla), mientras que Madrid, Baleares y País Vasco presentan las menores tasas. Las diferencias son abrumadoras: el porcentaje de fallecimientos por eventos cardíacos en los hospitales de Euskadi (7,7%) es menos de la mitad que en Andalucía (16,4%), según el estudio, presentado este jueves en el Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular.

Esto no quiere decir que los andaluces o los extremeños, per se, tengan mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que los vascos o los madrileños. El riesgo individual no varía. Tampoco tiene que ver con el grado de complejidad del hospital, algo que ha sido analizado

Esto no quiere decir que los andaluces o los extremeños, per se, tengan mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que los vascos o los madrileños. El riesgo individual no varía. Tampoco tiene que ver con el grado de complejidad del hospital, algo que ha sido analizado.

El sustrato de las diferencias es muy probablemente los determinantes sociales de la salud, muy estudiados en otras patologías crónicas, explica Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Las personas con condiciones de vida más desfavorables están más expuestas a factores de riesgo y acaban desarrollando más enfermedades”, sostiene.

Estos factores de riesgo son variados: el nivel socioeconómico está relacionado con el consumo de tóxicos, la actividad física (menor en los más bajos), la educación sanitaria, la alimentación... Las comunidades más pobres suelen tener también mayores tasas de obesidad y sobrepeso.

Latasa pone el ejemplo de una persona que viva en un barrio con aceras pequeñas que no invitan a pasear, sin parques cercanos ni polideportivos para hacer actividad física, con un trabajo precario que le tiene en estrés continuo y que le obliga a desplazamientos de horas que no puede dedicar a cocinar... Todo esto hace que la salud empeore y, potencialmente, que los eventos cardiacos sean más graves

Latasa pone el ejemplo de una persona que viva en un barrio con aceras pequeñas que no invitan a pasear, sin parques cercanos ni polideportivos para hacer actividad física, con un trabajo precario que le tiene en estrés continuo y que le obliga a desplazamientos de horas que no puede dedicar a cocinar... Todo esto hace que la salud empeore y, potencialmente, que los eventos cardiacos sean más graves.

Carolina Ortiz, cardióloga en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y primera firmante del estudio, explica que ya se habían observado diferencias en la mortalidad por insuficiencia cardiaca entre distintas regiones de Estados Unidos y Europa. “Sin embargo, no se habían realizado estudios recientes en grandes poblaciones que analizaran estas diferencias, teniendo en cuenta tanto el riesgo clínico de los pacientes como los factores sociales que influyen en la salud”, señala.

De todos los determinantes sociales que analizaron, el PIB per cápita fue el que mantuvo una mayor asociación independiente a la mortalidad, que está ajustada por edad y patologías (es decir, tiene en cuenta si por ejemplo en una comunidad hay más personas mayores para que no distorsione la estadística).

“También vemos un riesgo asociado a la contaminación o al consumo de alcohol, pero fue mucho menor que el PIB”, sostiene la investigadora. Otro reciente estudio con miles de pacientes sí vio una alta relación entre días con picos de contaminación e ingresos y muertes por infarto en toda España.

La investigación que se acaba de presentar no analiza las causas últimas. Su investigadora principal maneja hipótesis que tienen que ver con los determinantes sociales que señalaba Latasa: “En las regiones más pobres puede existir un peor acceso a la Atención Primaria, peores estrategias de prevención, más barreras sociales, peores condiciones de vida, o una población con menos adherencia terapéutica, nivel más bajo de educción... Todo ello lo que implica es que hay peor desarrollo del proceso de cualquier patología y contribuye a una mayor mortalidad”.

El caso de Navarra

Uno de los datos que rompe con la tendencia general que correlaciona a las comunidades con menor PIB per cápita con mayores tasas de mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca es Navarra, la tercera autonomía más rica.

“Además, puede existir una variabilidad estadística, y en territorios como Navarra, con pocos casos, pequeñas variaciones pueden mover mucho la tasa de mortalidad anual”

Ortiz asegura que no lo ve como una excepción o una contradicción, sino como “una señal que requiere análisis local”. El estudio no analiza diferencias relacionadas con el manejo de enfermedades, tratamiento, proceso asistencial, diferencia entre hospitales, tiempo de atención, continuidad asistencial que, según la investigadora, pueden estar influyendo.

“Además, puede existir una variabilidad estadística, y en territorios como Navarra, con pocos casos, pequeñas variaciones pueden mover mucho la tasa de mortalidad anual”, añade.

Esto mismo señala el vicepresidente de la SEE: “La ley de los números pequeños hace que cuando te encuentras un evento en una población pequeña quede estadísticamente sobrerrepresentado”. Además, advierte de que al analizar solo hospitales públicos, se deja fuera la Clínica Universidad de Navarra, que tiene un peso relativo muy alto en esa comunidad.

4. Ignacio López-Goñi, microbiólogo: “No vas a vivir cien años por comer muchos yogures”

En su nuevo libro, “Microbiota y salud mental”, el catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra hace una revisión exhaustiva de la posible influencia de las bacterias intestinales en enfermedades como el alzhéimer o el párkinson y nuestra salud en general

Lo entrevista Antonio Martínez Ron en elDiario.es.

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, utiliza este y otros ejemplos en su nuevo libro, "Microbiota y salud mental" (La Esfera de los Libros, 2025), para mostrarnos un campo de estudio que en los últimos años ha ganado un gran protagonismo: la conexión entre la actividad de las bacterias en nuestro intestino y algunas enfermedades neurológicas y con la salud en general

En 2016, el investigador Christophe Galichet se mudó con todo su laboratorio al Instituto Crick en Londres. Al cabo de unas semanas, descubrió que los ratones que estaba estudiando, con una mutación en un gen que afectaba a la hormona del crecimiento, dejaban de presentar alteraciones en el nuevo ambiente.

Intrigado por el cambio, Galichet regresó al animalario del antiguo centro, tomó muestras de las heces de los ratones que habían quedado allí y trasplantó su microbiota a los animales del Instituto Crick. Para su sorpresa, cuando los ratones recuperaron la microbiota original, las alteraciones celulares en el cerebro reaparecieron.

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, utiliza este y otros ejemplos en su nuevo libro, "Microbiota y salud mental" (La Esfera de los Libros, 2025), para mostrarnos un campo de estudio que en los últimos años ha ganado un gran protagonismo: la conexión entre la actividad de las bacterias en nuestro intestino y algunas enfermedades neurológicas y con la salud en general.

En los últimos años, los científicos han descubierto hechos tan sorprendentes como que si trasplantan las bacterias de una persona con depresión a un ratón, este presenta los mismos síntomas. Y lo mismo con la obesidad y otras condiciones. ¿Hasta qué punto intervienen los metabolitos que generan los millones de bacterias que habitan en nuestro cuerpo en diferentes enfermedades, en nuestro bienestar o el envejecimiento? Hablamos con López-Goñi con motivo de la presentación de su libro en Madrid.

Se comentó mucho que Maria Branyas, la mujer catalana que alcanzó los 117 años, comía un par de yogures al día. ¿Comer yogur nos ayuda a llegar a centenarios?

Lo que pasa es que Maria Branyas tenía una genética determinada y un estilo de vida sano: hacía ejercicio durante toda su vida y una alimentación de tipo mediterránea. Además, no tomaba tóxicos, no fumaba y no bebía. Comiendo más yogures no vas a vivir cien años.

Hablaban los investigadores de la microbiota concreta de ella, que era antiinflamatoria. ¿Esto qué explicación tiene?

"La microbiota va cambiando a lo largo de tu vida. Normalmente, a partir de los 60-70 años va disminuyendo en número y sobre todo en diversidad. Y van aumentando algunos microorganismos que son los que producen más inflamación o que promueven los fenómenos inflamatorios"

La microbiota va cambiando a lo largo de tu vida. Normalmente, a partir de los 60-70 años va disminuyendo en número y sobre todo en diversidad. Y van aumentando algunos microorganismos que son los que producen más inflamación o que promueven los fenómenos inflamatorios. Esa microbiota que tenía Maria Branyas estaba enriquecida en bacterias que no son inflamatorias, tipo bifidobacterium, por eso se decía que tenía una microbiota como una chica joven.

Muchos de estos alimentos fermentados que tomamos desde la noche de los tiempos son probióticos sin que lo sepamos, ¿no?

Sí, como el kéfir o el yogur. Y lo de usar probióticos tiene más de 100 años. Hacia 1900 se empezó ya a utilizar bacterias lácticas para tratar diarreas recurrentes y graves en niños pequeños. O sea que esto de los probióticos es muy viejo.

La pregunta es muy clara: ¿funcionan?

La respuesta, como diría un gallego, es: depende. Depende, porque al final tú tienes una cantidad de artículos que te dicen que tal mezcla de probióticos favorece la unión de las células, la producción de moco o estimula las interleuquinas y luego tienes en la misma cantidad de artículos que te dicen que no tiene ningún efecto. Cuando los lees normalmente siempre acaban así: los resultados sugieren que quizá podría tener algún efecto en algunas personas.

¿Cómo cambiaron las bacterias nuestra evolución?

"Empezamos a comer alimentos que habían fermentado espontáneamente, gracias a algunas bacterias y levaduras del ambiente. Y eso se unió al uso del fuego para cocinar. Todo esto lo que sugiere es que los microbios influyeron en el desarrollo de nuestro cerebro a lo largo de la evolución"

El cerebro es un tejido caro, desde el punto de vista energético. Hay una hipótesis que dice que a lo largo de la evolución se fue acortando el intestino y esa energía la utilizamos para el desarrollo del cerebro. Y eso pudo ser en parte gracias a alimentos predigeridos, como los que son fruto de la fermentación externa. Es decir, que empezamos a comer alimentos que habían fermentado espontáneamente, gracias a algunas bacterias y levaduras del ambiente. Y eso se unió al uso del fuego para cocinar. Todo esto lo que sugiere es que los microbios influyeron en el desarrollo de nuestro cerebro a lo largo de la evolución.

Dice usted que somos mitad humanos, mitad bacterias, ¿cómo se manifiesta esta realidad?

En número de individuos, están más o menos empatados, quizá puede haber un poquito más de bacterias que de células del cuerpo humano. En realidad, nosotros somos como un ecosistema con cientos de miles de millones de células humanas y de bacterias que interaccionan. Y cuando ese ecosistema está en equilibrio, estamos en un estado de salud. Pero cuando ese ecosistema se altera, por la razón que sea, se produce una disbiosis. Y eso es lo que puede estar correlacionado con cientos de enfermedades. Pero es correlación, no es causalidad.

Durante una vida humana, pasan alrededor de 50 toneladas de comida por el intestino: ¿necesitan nuestras bacterias intestinales unas vacaciones?

Bueno, en realidad hay una renovación constante de bacterias. No tienes las mismas durante 80 años, sino que se van dividiendo y multiplicando. Pero, efectivamente, es una enorme actividad y el punto débil es la permeabilidad intestinal. El intestino tiene que tener por una parte todas las células bien unidas y tiene una capa de moco que lo protege. Es una barrera semipermeable, porque deja pasar nutrientes, pero si esa barrera se altera por las razones que sean y tiene huecos, puede ocurrir que productos microbianos, tóxicos o incluso bacterias atraviesen la barrera intestinal y te produzcan una inflamación crónica que está asociada a la enfermedad de Crohn, colon irritable o la neuroinflamación crónica. Y podría explicar también el efecto que pueda tener en el cerebro.

Una de cada seis infecciones bacterianas en 2023 fueron resistentes a los antibióticos, ¿se acercan tiempos difíciles?

"Al final, lo que ocurre es que la resistencia a los antibióticos se va extendiendo y, si a eso le unimos que cada vez se investiga menos en antibióticos, porque no compensa, resulta que no salen nuevos antibióticos y empezamos a tener problemas"

Es un tema que viene preocupando, porque los microorganismos son muy promiscuos y están constantemente intercambiando genes de resistencia a los antibióticos. Al final, lo que ocurre es que la resistencia a los antibióticos se va extendiendo y, si a eso le unimos que cada vez se investiga menos en antibióticos, porque no compensa, resulta que no salen nuevos antibióticos y empezamos a tener problemas. De hecho, hoy en día si te agarras una infección de esas bacterias que son multiresistentes a los antibióticos, pues puedes tener un problema. En el intestino, bacterias como Clostridium difficile se pueden hacer resistentes a los antibióticos y causar diarreas hemorrágicas graves.

Hablando de dejarlo todo limpio de bacterias, si menos del 1% son patógenas, ¿por qué estamos obsesionados con la limpieza y los productos antibacterias?

A ver, la inmensa mayoría de los microorganismos son buena gente y cumple su función no solo en la microbiota, sino en el planeta. Lo que pasa es que nos hemos fijado desde el inicio en los que nos producen enfermedades y les empezamos a llamar gérmenes. Por eso tenemos a veces esa obsesión por la limpieza, pero no podemos vivir en un mundo estéril. Por ejemplo, la microbiota que recibe el bebé la hereda de su madre. Porque la leche materna no es estéril; lleva más de 700 especies de bacterias distintas y es el mejor probiótico que existe. Y, además, tiene oligosacáridos que el bebé no puede utilizar y que es alimento para la microbiota. O sea, es un prebiótico. Es una maravilla ver cómo se ha llegado a esta simbiosis entre madre y bebé para que colonicen esas bacterias y se reproduzcan en el intestino del bebé.

Existen diferencias entre la microbiota de poblaciones rurales y urbanitas, incluso se ha hablado de una pérdida de diversidad que podría explicar el auge de enfermedades autoinmunes. ¿Eran mejores las bacterias de nuestros abuelos?

"Cuando comparas la microbiota de tribus o poblaciones rurales con las nuestras, resulta que son mucho más diversas. Pero aún no tenemos claro qué es una microbiota sana, aunque sabemos que la alimentación y el estilo de vida influyen"

Comemos mejor. O podemos comer mejor que lo que comían nuestros abuelos, otra cosa es que uno acabe todo el rato en el McDonald's o comiendo donuts. Pero, efectivamente, cuando comparas la microbiota de tribus o poblaciones rurales con las nuestras, resulta que son mucho más diversas. Pero aún no tenemos claro qué es una microbiota sana, aunque sabemos que la alimentación y el estilo de vida influyen.

En general, ¿a nuestras bacterias les gusta más el brócoli que el chuletón?

Un poco sí. A la microbiota le gusta la fibra, los polifenoles, que son las sustancias que dan color a la fruta, y las verduras. Las bacterias pueden utilizar todo lo que tiene fibra y los polifenoles los usan para su crecimiento. Si tú juntas todo eso, se traduce en que lo mejor es una dieta rica en frutas, en verduras, en vegetales, en probióticos, en kéfir, en yogur, aceite de oliva, frutos secos y las legumbres.

Dice usted que “el intestino sería nuestro segundo cerebro si nosotros fuéramos una lombriz”, ¿qué sabemos realmente sobre el papel de las bacterias en la salud mental? ¿Se ha exagerado?

"No tiene sentido decir que nuestro intestino es un segundo cerebro, salvo si piensas con las tripas. Porque tiene unas 100.000 neuronas, contra los 100.000 millones de neuronas del cerebro"

No tiene sentido decir que nuestro intestino es un segundo cerebro, salvo si piensas con las tripas. Porque tiene unas 100.000 neuronas, contra los 100.000 millones de neuronas del cerebro. Pero efectivamente hay una conexión entre nuestro cerebro y el intestino. Una sucede a través del nervio vago, pero sobre todo a través de la cantidad de metabolitos y de sustancias que producen las bacterias intestinales, como por ejemplo el triptófano, un aminoácido que nosotros no producimos, que producen nuestras bacterias intestinales y que es el precursor de la serotonina y la melatonina. El 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal, y se dice que es uno de los neurotransmisores de la felicidad.

Pero también hay bacterias intestinales que producen dopamina, GABA y otros neurotransmisores producen lo que se denominan ácidos grasos de cadena corta. Estos son, por ejemplo, el butirato, un compuesto pequeñito de tres átomos de carbono que puede atravesar la barrera intestinal y que tiene efecto en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica también. Y las bacterias intestinales pueden influir en la producción de interleucinas a través del sistema inmune, que tienen que ver con la inflamación. Todo esto, cuando eso se desregula, puede producir esa inflamación crónica.

Cuénteme eso de que se puede trasplantar la depresión a un ratón injertándole bacterias de una persona deprimida.

"Cuando a un ratoncito le quitas los microorganismos y le metes microbiota intestinal de personas obesas, el ratoncito engorda"

Esto es un experimento que se hizo en el año 2016, que consistió en ratoncitos a los que les quitas la microbiota intestinal —que se puede hacer con antibióticos— y les haces un trasplante de microbiota intestinal de personas con depresión. Y entonces los ratoncitos se deprimen. Los ratones tienen indicadores de estrés, y ansiedad, es como si fuéramos capaces de trasplantar la depresión simplemente con las bacterias intestinales. Esto también se ha hecho, por ejemplo, con la obesidad. Cuando a un ratoncito le quitas los microorganismos y le metes microbiota intestinal de personas obesas, el ratoncito engorda.

Sabemos que hacen algo, pero no sabemos muy bien todavía cómo, ¿no?

Esto funciona en ratoncitos. Vale, pero no vas a estar intercambiando microbiota humana para curar la depresión, ¿no? Aunque bueno, empieza a haber ya trabajos de gente que quiere hacer este tipo de cosas.

Parecido a lo que se está haciendo con el trasplante de heces, ¿verdad?

"Lo que se está aplicando es el trasplante de microbiota intestinal, que consiste al final en ingerir cuatro o cinco pildoritas de bacterias obtenidas de donantes sanos y con un tratamiento se acabó. Porque tiene una efectividad del 90 y tantos por ciento"

Sí, el trasplante fecal. Pero para el único caso en el que está oficialmente prescrito, es para el tratamiento de la infección por Clostridium difficileque mencionaba antes. Esta bacteria produce unas diarreas intestinales con gravísimas hemorragias que se convierten en crónicas y que no responden al antibiótico. Lo que se está aplicando es el trasplante de microbiota intestinal, que consiste al final en ingerir cuatro o cinco pildoritas de bacterias obtenidas de donantes sanos y con un tratamiento se acabó. Porque tiene una efectividad del 90 y tantos por ciento.

¿Existen los súperdonantes de caca?

Efectivamente, hay súperdonantes de caca. Esto lo cuenta muy bien Rosa del Campo, que es del Hospital Ramón y Cajal y pionera en todo esto. En España se empezó a hacer con muestras de familiares y había que analizar a toda la familia. Al final lo que se detectó es que determinadas personas que de manera altruista hacen su depósito en un banco son donantes universales porque su microbiota sirve para todo el mundo. Se sabe que es una microbiota muy enriquecida y muy diversa.

El anverso de esta historia es que ha habido gente que ha probado a hacer el autotrasplante fecal por su cuenta. ¿Con las bacterias deberíamos recordar aquello de “no lo haga en su casa”?

Estas cosas solo ocurren en América, como no podía ser de otra manera. Hay gente que se ha emocionado con el tema y lo está haciendo por su cuenta, pero es una locura. Se han dado casos de gente que se ha transmitido de esa manera bacterias resistentes a los antibióticos, como hemos hablado antes y en algunos casos con fallecimientos.

"En el futuro te analizarán a tiempo real tu microbiota, porque eso ahora no lo podemos hacer. Ahora tenemos una foto finish, pero podemos soñar que en el futuro te tomarás una pildorita y que vaya tomando muestras de tu intestino y mandando señales a un dispositivo, de manera que el médico podrá tener información en tiempo real de cuál es la composición de tu microbiota"

¿Dice usted que las bacterias se van a poder utilizar en un escenario de medicina del futuro, ¿cómo sería ese escenario?

En el futuro te analizarán a tiempo real tu microbiota, porque eso ahora no lo podemos hacer. Ahora tenemos una foto finish, pero podemos soñar que en el futuro te tomarás una pildorita y que vaya tomando muestras de tu intestino y mandando señales a un dispositivo, de manera que el médico podrá tener información en tiempo real de cuál es la composición de tu microbiota.

Eso, unido a tus datos de metagenómica, proteómica, de genómica, etcétera, y les servirá para ir a una biblioteca donde cogerán esta bacteria, esta levadura o este virus para tu patología. Eso probablemente unido con probiótico personalizado, unido con algún prebiótico también específico para esas bacterias. De modo que te van a dar unos microbios que produzcan el tratamiento que le hace falta a tu metabolismo. O sea, que, aunque queda un largo camino, las bacterias podrían ser la medicina del futuro.

5. Casi el 55% de la población española mayor de 15 años tiene una enfermedad crónica

Las enfermedades crónicas generan el 80% del gasto sanitario público y el 75% de las consultas de Atención Primaria

Las enfermedades crónicas generan el 80% del gasto sanitario público y el 75% de las consultas de Atención Primaria. En el período 2021–2024 se registró una reducción del 8 % en la polimedicación innecesaria en mayores de 65 años. La Estrategia 2025–2028 refuerza el modelo de atención centrado en las personas, con enfoque preventivo, equitativo e integrado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha sido el encargado de inaugurar la jornada “Cambiando la mirada de la Cronicidad”, en la que se ha presentado oficialmente el nuevo Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta jornada institucional, de carácter técnico y participativo, refuerza el compromiso del sistema sanitario con una atención más integrada, personalizada y sostenible.

“Los sistemas sanitarios, -ha dicho Padilla-, no tienen que girar en torno a la cronicidad, es la cronicidad lo que define los sistemas sanitarios. Para abordarla debemos tener claro que cronicidad es domicilio, es multiprofesionalidad, es integración sociosanitaria, es ciencia y evidencia, es estratificación, coordinación y orientación comunitaria. Todos estos valores se coordinan con el conjunto de un sistema sanitario que es el que tiene que dar respuesta".

En España, la cronicidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública. Según los datos recogidos en el Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, el 54,3 % de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica

En España, la cronicidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública. Según los datos recogidos en el Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, el 54,3 % de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica. Esta proporción se incrementa notablemente en las personas mayores de 65 años, entre quienes el 40 % de los hombres y el 44 % de las mujeres presentan dos o más enfermedades crónicas. Esta alta prevalencia no solo impacta en la calidad de vida individual, sino que también ejerce una presión creciente sobre el sistema sanitario.

Las enfermedades crónicas son responsables de aproximadamente el 80 % del gasto sanitario público y generan entre el 70 % y el 75 % de las consultas en Atención Primaria. Además, se estima que cerca del 60 % de las hospitalizaciones evitables están relacionadas con el manejo inadecuado de patologías crónicas como la EPOC, la insuficiencia cardíaca o la diabetes. La complejidad clínica de estos pacientes, que en muchos casos presentan multimorbilidad y situaciones de fragilidad, requiere un enfoque asistencial integral, continuado y centrado en la persona.

En el ámbito farmacológico, uno de los factores asociados a la cronicidad es la polimedicación, que afecta a más del 27 % de las personas mayores de 65 años, alcanzando el 45 % en residencias y entornos sociosanitarios. Entre 2021 y 2024, las acciones desplegadas desde el Sistema Nacional de Salud han logrado una reducción del 8 % en la polimedicación innecesaria en mayores de 65 años. Asimismo, se ha registrado una mejora del 15 % en la adherencia terapéutica, lo que refleja avances en el seguimiento farmacológico, la conciliación terapéutica y la educación sanitaria.

Estrategia 2025–2028: hacia un modelo de atención integral

El nuevo Documento de Desarrollo 2025–2028 ha sido elaborado mediante un proceso participativo en el que han intervenido Comunidades Autónomas, sociedades científicas, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y entidades del tercer sector. En él se definen siete líneas estratégicas prioritarias orientadas a consolidar un modelo de atención integral, centrado en la persona y adaptado a las distintas fases del ciclo vital.

Continuidad asistencial

Se impulsa la coordinación efectiva entre niveles asistenciales (Atención Primaria, hospitalaria, especializada, urgencias y atención domiciliaria), con protocolos compartidos, tecnologías interoperables y sistemas de información integrados. Se promueve un enfoque de cuidados continuos, especialmente relevante para personas con alta complejidad o múltiples transiciones asistenciales.

El objetivo es mejorar la accesibilidad y la autonomía del paciente, evitando ingresos innecesarios y permitiendo una atención personalizada en el entorno habitual de la persona

Atención domiciliaria

Se refuerzan los programas estructurados de atención en el domicilio, incluyendo hospitalización a domicilio (HaD), seguimiento proactivo y telemonitorización. El objetivo es mejorar la accesibilidad y la autonomía del paciente, evitando ingresos innecesarios y permitiendo una atención personalizada en el entorno habitual de la persona.

Integración sanitaria y social

La estrategia apuesta por la coordinación operativa y funcional entre los servicios de salud y los servicios sociales, mediante el desarrollo de equipos mixtos y el uso de herramientas compartidas de evaluación y planificación. Esta línea es clave para garantizar respuestas coherentes ante situaciones de dependencia, fragilidad o exclusión.

Adecuación clínica

Se promueve una atención basada en la evidencia, orientada a la seguridad del paciente, el uso racional de recursos y la toma de decisiones compartidas. Incluye estrategias para la conciliación de la medicación, la reducción de prácticas clínicas inadecuadas y el seguimiento individualizado de pacientes polimedicados o en riesgo de descompensación.

Cuidados al final de la vida

Se refuerzan los servicios y recursos orientados a cuidados paliativos, con un enfoque centrado en la dignidad, el bienestar y las preferencias de la persona. Se contempla la mejora del acceso, la equidad territorial, la formación profesional y la incorporación de la atención paliativa en todos los niveles asistenciales.

El documento incorpora enfoques transversales en equidad, determinantes sociales, diversidad territorial y perspectiva de género, como ejes indispensables para garantizar una atención justa, adaptada y sostenible

Estratificación poblacional

Se consolida el uso de herramientas como los Grupos de Morbilidad Ajustada del SNS (GMA-SNS) para segmentar a la población según su nivel de complejidad y riesgo. Esto permite orientar la planificación de recursos, la asignación proactiva de intervenciones y el diseño de itinerarios personalizados de atención, con mayor efectividad clínica y eficiencia organizativa.

Empoderamiento de pacientes y participación ciudadana

Se amplían las estrategias para fomentar el autocuidado, la alfabetización en salud y la participación activa de pacientes y cuidadores. Se apoya la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía y se promueve la implicación de las personas en sus decisiones clínicas y en la mejora continua de los servicios sanitarios, fortaleciendo la gobernanza participativa del sistema.

Además, el documento incorpora enfoques transversales en equidad, determinantes sociales, diversidad territorial y perspectiva de género, como ejes indispensables para garantizar una atención justa, adaptada y sostenible.

6. La fuerza de la ayuda mutua en el manejo del dolor crónico: grupos de apoyo que alivian más de lo que imaginas

Compartir el dolor con otros que lo entienden puede ser una de las formas más poderosas de aliviarlo

Compartir el dolor con otros que lo entienden puede ser una de las formas más poderosas de aliviarlo.

Sara Cabello lo escribe en Muy Interesante.

Vivir con dolor crónico es como llevar una mochila invisible que pesa todos los días. A veces, ni la familia ni los amigos entienden del todo lo que significa: levantarse agotado, cancelar planes en el último momento o sentirse incomprendido cuando el dolor “no se ve”. En este escenario, los tratamientos médicos son imprescindibles, pero no siempre alcanzan para cubrir las necesidades emocionales y sociales. Aquí es donde entra en juego un recurso poco conocido, pero con un enorme impacto: los grupos de apoyo.

¿Qué es un grupo de apoyo?

Imagina un espacio —presencial u online— donde todas las personas comparten algo en común: conviven con dolor crónico. Nadie te pide que finjas que estás bien, nadie minimiza lo que sientes y todos entienden lo que significa vivir con cansancio, dolor, limitaciones o incertidumbre.

En un grupo de apoyo, las personas se reúnen para compartir experiencias, escuchar y ser escuchadas, intercambiar consejos prácticos y, sobre todo, sentir que no están solas

En un grupo de apoyo, las personas se reúnen para compartir experiencias, escuchar y ser escuchadas, intercambiar consejos prácticos y, sobre todo, sentir que no están solas. Algunos están organizados por asociaciones, otros son iniciativas espontáneas de pacientes, y en ocasiones cuentan con profesionales de la salud como facilitadores.

¿Qué beneficios ofrecen?

Aunque la idea pueda sonar sencilla, la ciencia ha demostrado que estos grupos generan un impacto real en la vida de quienes participan. Por ejemplo, un estudio de 2022 publicado en la revista The Journal of Pain mostró que personas con dolor crónico que participaron en grupos de apoyo en Facebook mejoraron en la severidad del dolor, su interferencia en la vida diaria y en síntomas de depresión. Lo más sorprendente es que los efectos se mantuvieron incluso un mes después de terminar el programa.

El dolor crónico a menudo lleva al aislamiento porque la persona deja de hacer lo que antes hacía libremente. En un grupo de apoyo, encuentras a personas que “hablan tu mismo idioma”, que entienden las renuncias y celebran las pequeñas victorias. Esa sensación de pertenencia es un potente antídoto contra la soledad.

Quien vive con dolor suele desarrollar trucos propios para sobrellevarlo: cómo organizar el día, cómo moverse mejor, cómo descansar

Quien vive con dolor suele desarrollar trucos propios para sobrellevarlo: cómo organizar el día, cómo moverse mejor, cómo descansar. En los grupos, esas estrategias circulan y se multiplican: lo que le funciona a uno, también puede ayudarte a ti. Además, no se trata solo de hablar del dolor físico, sino también de las emociones que lo acompañan: frustración, culpa, miedo, tristeza. Ponerlas en palabras y ver que otros sienten lo mismo ayuda a liberar carga emocional.

“Pero yo no soy de hablar en grupo…”

Muchas personas sienten reparo antes de acudir y en consecuencia, aparecen pensamientos negativos “¿y si no encajo?”, “¿y si no quiero contar mis cosas?”. Lo cierto es que no hay obligación de compartir nada que no quieras. Puedes empezar escuchando, tomando ideas y, poco a poco, abrirte si lo sientes.

Además, existen grupos online en redes sociales, foros o videollamadas. Para quienes tienen movilidad reducida o dificultades para desplazarse, son una alternativa accesible y cómoda.

Cómo encontrar un grupo de apoyo

Dar el primer paso puede parecer difícil, sobre todo si nunca has participado en algo parecido. Pero hoy en día hay múltiples formas de encontrar un grupo que se adapte a tus necesidades y estilo de vida.

Muchas asociaciones nacionales y locales organizan grupos presenciales y online. En España, por ejemplo, la Asociación Española de Lupus, la Confederación Nacional de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica o la Sociedad Española de Reumatología suelen ofrecer espacios de encuentro

Muchas asociaciones nacionales y locales organizan grupos presenciales y online. En España, por ejemplo, la Asociación Española de Lupus, la Confederación Nacional de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica o la Sociedad Española de Reumatología suelen ofrecer espacios de encuentro. Estas asociaciones también organizan talleres, charlas y actividades que ayudan a generar comunidad.

Algunos servicios de dolor crónico, reumatología o salud mental de hospitales y centros de salud trabajan en coordinación con grupos de apoyo. Preguntar directamente al médico de cabecera o al especialista puede abrirte la puerta a recursos cercanos.

Existen comunidades activas en las redes sociales, foros especializados y apps de salud que permiten conectar con otras personas sin importar dónde vivas. Los grupos virtuales ofrecen flexibilidad de horarios y la posibilidad de participar desde casa, algo muy valioso cuando el dolor limita la movilidad y la vida en general.

Además, bibliotecas, centros cívicos o asociaciones de barrio a veces ofrecen grupos de apoyo temáticos, no siempre específicos de dolor, pero centrados en salud crónica, autocuidado o bienestar. Estos espacios pueden ser un primer contacto seguro para practicar el apoyo mutuo

Además, bibliotecas, centros cívicos o asociaciones de barrio a veces ofrecen grupos de apoyo temáticos, no siempre específicos de dolor, pero centrados en salud crónica, autocuidado o bienestar. Estos espacios pueden ser un primer contacto seguro para practicar el apoyo mutuo.

¿Qué esperar en tu primera vez?

Lo habitual es que las reuniones comiencen con una breve presentación y luego cada persona comparte lo que quiera. Nadie está obligado a hablar: escuchar también es una forma de participar.

Muchos describen la primera vez como un alivio: por fin encuentran un espacio donde no tienen que justificar su cansancio o su dolor. A menudo, la conexión surge de inmediato, porque estar rodeado de personas que entienden tu realidad genera confianza.

No todos los grupos son iguales, y eso es positivo: te da la libertad de buscar el que más encaje contigo

No todos los grupos son iguales, y eso es positivo: te da la libertad de buscar el que más encaje contigo. Algunas preguntas que puedes hacerte serían ¿Prefiero un grupo presencial o virtual? ¿Quiero que sea específico de mi enfermedad (fibromialgia, lupus, artritis) o más general? ¿Necesito un ambiente más estructurado con la guía de un profesional, o prefiero un formato más informal entre iguales? ¿Me siento más cómodo en grupos pequeños e íntimos, o en comunidades grandes con más variedad de experiencias?

Darse permiso para probar y cambiar de grupo si no encaja también forma parte del proceso.

El valor oculto: amistades y redes de apoyo

Más allá de las reuniones, muchos grupos de apoyo se convierten en espacios donde nacen amistades duraderas

Más allá de las reuniones, muchos grupos de apoyo se convierten en espacios donde nacen amistades duraderas. Compartir experiencias tan íntimas y profundas crea vínculos sólidos. Algunas personas encuentran a quienes se convierten en “compañeros de batalla”, alguien con quien hablar en los días más difíciles o celebrar los logros.

Además, estas redes suelen servir como puente hacia otros recursos: especialistas recomendados, actividades de autocuidado, información sobre derechos sociales o incluso iniciativas solidarias.

Si vives con dolor crónico y sientes que nadie a tu alrededor entiende realmente lo que te pasa, un grupo de apoyo puede marcar la diferencia. No necesitas contar toda tu vida ni encajar en un molde: basta con estar, escuchar y dejarte acompañar. Porque compartir el camino no quita el dolor, pero sí lo hace más llevadera

Un complemento, no un sustituto

Los grupos de apoyo no reemplazan la atención médica. No son “terapias milagrosas”, sino un complemento muy valioso: el lugar donde el dolor se hace visible, donde se encuentran aliados y donde se construyen herramientas para afrontar el día a día con más fortaleza.

Si vives con dolor crónico y sientes que nadie a tu alrededor entiende realmente lo que te pasa, un grupo de apoyo puede marcar la diferencia. No necesitas contar toda tu vida ni encajar en un molde: basta con estar, escuchar y dejarte acompañar. Porque compartir el camino no quita el dolor, pero sí lo hace más llevadera.

7. Joan Brunet: “Un 35-40% de los casos de cáncer pueden ser evitables”

Por Antoni López Tovar en La Vanguardia.

Joan Brunet (Vilallonga del Camp, 1966) dirige el ICO, donde se tratan más del 50% de los casos de cáncer de Catalunya, y ahora ha pasado a liderar también el Campus Salut Bellvitge, acreditado como centro integral de atención al cáncer, el máximo reconocimiento europeo.

Un reciente metaanálisis indica que en el 2050 aumentarán un 75% las muertes por cáncer en el mundo

Un reciente metaanálisis indica que en el 2050 aumentarán un 75% las muertes por cáncer en el mundo.

Si aumenta la población y la longevidad, evidentemente aumente la mortalidad en cifras absolutas. Esto no quiere decir que la gente que tenga un cáncer en el 2050 muera más que ahora. Un buen ejemplo es el cáncer de mama, en el que la incidencia, que son los casos nuevos, aumenta muy poquito. Y la curación es muy alta. Según datos recientes del ICO, prácticamente el 90% a los 5 años. Es decir, la supervivencia es muy alta, pero la mortalidad también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene cáncer aunque lo curamos mucho más.

"Con los datos de estos registros, por ahora no estamos viendo este incremento que se está viendo en otros países de casos más jóvenes, sobre todo en cáncer de mama y de colon"

Determinados tipos de tumores están apareciendo en personas más jóvenes.

Catalunya en este momento tiene dos registros poblacionales de cáncer, que son Girona y Tarragona, que tenemos actualizados. Con los datos de estos registros, por ahora no estamos viendo este incremento que se está viendo en otros países de casos más jóvenes, sobre todo en cáncer de mama y de colon. No sabemos si es que los veremos más adelante, pero en este momento no los tenemos, al menos de una manera estadísticamente significativa.

¿Hay alguna explicación?

La hipótesis principal, sobre todo con el cáncer de colon, que sí parece claramente que en algunos países aumenta su incidencia en gente joven, podemos afirmar que es por el estilo de vida. La obesidad, el sedentarismo, el tipo de dieta. Son pacientes que cuando te vienen tiene mucho impacto, tener a una persona de treinta y pico años para hacer un tratamiento. Entonces uno tiene la percepción de que hay más, pero con datos del registro, que hemos actualizado ahora mismo, no vemos un aumento significativo de estos casos. Tenemos que esperar. A veces nos pasa que copiamos, sobre todo de países como Estados Unidos o el Reino Unido. Ibas hace 15 años y veías mucha obesidad que ahí no existía. Ahora vas por la calle y dices: ‘Ahora estamos nosotros como estaban ellos entonces’.

Ejemplo de la importancia de la prevención.

"Aquí hay una lucha entre las políticas de prevención y divulgación que puedan llevarse a cabo y los hábitos que adquiere la gente. No por la gente, sino por cómo influye el entorno en estos hábitos"

Aquí hay una lucha entre las políticas de prevención y divulgación que puedan llevarse a cabo y los hábitos que adquiere la gente. No por la gente, sino por cómo influye el entorno en estos hábitos. Como ICO nos caracteriza desde nuestra fundación que tenemos una estructura de prevención muy potente, tanto en la contribución a las medidas que se recomiendan como en generar datos e investigación para el Departament de Salut. Tenemos muchos proyectos de investigación competitivos, nacionales e internacionales y tenemos que estar orgullosos, pero nos diferencia que una terceras parte de estos proyectos están centrados en prevención y calidad de vida, no solo en tratamientos, que evidentemente también es nuestra responsabilidad.

¿Para evitable, el cáncer de pulmón?

Puedo dar un dato, porque hemos hecho el registro de cáncer de Girona pero es extrapolable de toda Catalunya. El cáncer de pulmón en los hombres, que sabemos que es un paradigma del cáncer relacionado con el tabaco, está bajando. En cambio, en las mujeres está creciendo desde ya hace tiempo. Pero estamos esperando empezar a ver que disminuye un poco por el efecto de haber dejado de fumar. Todavía estamos recogiendo los efectos del tabaco en las mujeres, en quienes el cáncer de pulmón está aumentando casi un 5% anual. Es decir, tenemos datos que demuestran que controlar el tabaco, el alcohol, la dieta, tener programas de cribado, etcétera, pueden prevenir el cáncer. Es difícil ser exactos, pero creo que un 35-40% de los casos podrían ser evitables.

¿Cómo impacta el cáncer en el sistema sanitario?

"La probabilidad de curarte o la supervivencia a cinco años, que no es exactamente curación pero es un indicador de la calidad de loa que estamos haciendo, ha aumentado en los últimos años"

Si somos más gente y vivimos más habrá más casos. La probabilidad de curarte o la supervivencia a cinco años, que no es exactamente curación pero es un indicador de la calidad de loa que estamos haciendo, ha aumentado en los últimos años. Tengo la cifra: en el último período ha aumentado un 4%. Esto es mucho. Este 4% aplicado a tumores muy frecuentes como el cáncer de próstata o el de mama hace que cada vez haya más gente que tenga que interactuar con el sistema, por tratamientos, por seguimiento, etcétera. Y, evidentemente, algunos recaen y los tienes que tratar. El aumento de las necesidades no es tan proporcional al número de casos sino debido a que los pacientes viven más. Por ejemplo, la supervivencia del cáncer de mama metastásico nos ha aumentado muchísimo, estamos en unas cifras de más de un 5% a 5 años, cuando antes el promedio era de 2 años. Para nosotros, no se trata de cuántos casos nuevos tenemos sino cuántos, después de este diagnóstico, continuarán dentro del sistema y requerirán una asistencia, cifra que, por suerte, está aumentando.

La actividad de investigación en cáncer es frenética. ¿En qué líneas podemos confiar?

Estamos aplicando muchísimo la oncología de precisión, que es consecuencia de muchos años de investigación de la biología molecular del cáncer, cuáles son los genes que se alteran, los oncogenes, la manera cómo crecen las células, cómo obtienen alimento, etcétera. Estos hallazgos están produciendo medicamentos. De hecho, hoy en día prácticamente ya no hay ningún ensayo clínico en quimioterapia, todo lo que hay es en oncología de precisión. Y Catalunya ya tiene un modelo de programa de oncología de precisión que es pionero. Acabamos de publicar los datos de esto conjuntamente todos los hospitales. Creo que ahora la gran novedad es la inmunoterapia. La oncología de precisión no digo que haya tocado fondo porque siguen saliendo fármacos en ensayo clínico, pero el conocimiento que se necesitaba para desarrollar estos fármacos y lo tenemos. En cambio, en inmunoterapia todavía hay bastante camino por recorrer.

¿Es un problema la desigualdad de acceso a los tratamientos?

En Catalunya no hay desigualdad. Esto tiene que ver con que ahora hayamos obtenido la certificación de la OECI. Nosotros cubrimos el 50% de los pacientes de Catalunya y tenemos oncólogos y hematólogos que van a cualquier ciudad que tenga un hospital. De esta manera garantizamos la equidad. ¿Qué nos dice Europa?, que en el 2030 el 90% de los ciudadanos deberían estar conectados a un centro integral de atención al cáncer, pero es que en Catalunya la mayoría ya lo están.

"Si tienes un paciente con un tumor determinado que tiene una complejidad determinada, sabes dónde debe ser enviado para unas cosas, por las instrucciones del Departament de Salut, pero para otras cosas no, porque todo es tan diverso que no puedes tenerlo todo sectorizado"

¿La acreditación Comprehensive Cancer Center que han obtenido cambiará su manera de funcionar?

Nosotros ya trabajábamos de esta manera, en red. Ahora bien, hay margen de mejora. Si tienes un paciente con un tumor determinado que tiene una complejidad determinada, sabes dónde debe ser enviado para unas cosas, por las instrucciones del Departament de Salut, pero para otras cosas no, porque todo es tan diverso que no puedes tenerlo todo sectorizado. El hecho de que haya en un mapa cuáles son los centros o alianzas en acreditación de Comprehensive definirá mucho mejor estos circuitos. De hecho, una de las cosas que nos piden en estas acreditaciones es precisamente quién es el pathway (paciente), cuál es el recorrido que debe seguir el paciente? Cuanto mejor definido lo tengamos, debe permitir, por ejemplo, aumentar los ensayos clínicos. Si un paciente tiene un cáncer y puede y quiere entrar en un ensayo, lo verá un oncólogo de Figueres, y como allí no puede entrar se lo comentará al ICO de Girona. Y si aquel paciente no puede entrar en un ensayo en Girona, acabará entrando. muy probablemente, en alguno de los centros del ICO.

Tras el Vall d’Hebron, Bellvitge es el segundo centro público en España con la máxima acreditación.

Esto quiere decir que tienes que ser muy bueno en investigación de todo tipo. Es muy exigente en cuanto al número de publicaciones científicas, en el número de casos que atiendes, muy exigente en que atiendas todas las patologías que puedas tratar, prácticamente todas. Por lo tanto, esto solo lo pueden tener centros académicos potentes desde el punto de vista de la investigación y, sobre todo, con un gran volumen de población.

Su especialidad es el cáncer hereditario. ¿Son muy frecuentes?

A comienzos de los años 2000 Catalunya reconoció como actividad asistencial lo que denominamos el consejo genético, el asesoramiento para la gente que tiene una predisposición hereditaria al cáncer. En este momento sabemos que sigue siendo más o menos lo mismo: uno de cada 10 casos, sobre todo dos tumores más frecuentes, como el cáncer de colon y el de mama. Otros tienen un componente hereditario que se puede transmitir de padres a hijos: tienes un riesgo más o menos alto pero no implica que debas tenerlo. Aquí hay una ventana clara de prevención: si yo sé que tengo un riesgo del 70% de tener un cáncer de pecho o de colon tenemos medidas de prevención que van desde la prevención en la atención primaria hasta evitarlo completamente, que es lo que hizo Angelina Jolie [extirpándose los senos]. Hace más de siete años el ICO fue elegido para formar parte de la red europea para atender los cánceres hereditarios.

8. Un estudio internacional advierte de las limitaciones de ChatGPT en las decisiones clínicas sobre cáncer de mama

La fiabilidad de este modelo de IA disminuye en estadios avanzados de la enfermedad y en situaciones que requieren pruebas moleculares, genéticas o el uso de fármacos innovadores

Al comparar las recomendaciones de la IA con las consensuadas por los expertos, se observó que solo el 46% coincidían plenamente y que las respuestas fueron consistentes en el 32%. La fiabilidad de este modelo de IA disminuye en estadios avanzados de la enfermedad y en situaciones que requieren pruebas moleculares, genéticas o el uso de fármacos innovadores.

Artículo de Nieves Salinas en El Periódico.

Un estudio internacional, en el que ha participado la doctora Isabel Rubio, coordinadora del Área de Cáncer de Mama del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), ha analizado por primera vez, a gran escala, la precisión y la consistencia de ChatGPT en la toma de decisiones clínicas para pacientes con cáncer de mama. Los resultados ponen de relieve que, aunque esta herramienta de inteligencia artificial (IA) ofrece un acceso rápido y comprensible a la información médica, todavía presenta limitaciones relevantespara su aplicación en la práctica asistencial.

Los resultados ponen de relieve que, aunque esta herramienta de inteligencia artificial (IA) ofrece un acceso rápido y comprensible a la información médica, todavía presenta limitaciones relevantespara su aplicación en la práctica asistencial

El trabajo incluyó 362 casos de mujeres con cáncer de mama, que fueron presentados en comités multidisciplinares internacionales e introducidos en ChatGPT en tres ocasiones distintas. Al comparar las recomendaciones de la IA con las consensuadas por los expertos, se observó que solo el 46% coincidían plenamente y que las respuestas fueron consistentes en el 32%. Además, se comprobó que la fiabilidad de este modelo de IA disminuye en estadios avanzados de la enfermedad y en situaciones que requieren pruebas moleculares, genéticas o el uso de fármacos innovadores.

Según la Dra. Isabel Rubio, “este estudio pone de manifiesto tanto el potencial como las limitaciones actuales de la IA en Oncología.ChatGPT puede ser una herramienta de apoyo educativo y de consulta rápida, pero nunca puede sustituir el juicio clínico de los especialistas ni el trabajo multidisciplinar que requiere cada paciente”.

Los autores concluyen que, aunque ChatGPT no sea una herramienta clínica fiable por sí sola, puede tener un papel como soporte, especialmente en entornos sanitarios con recursos limitados. También destacan la necesidad de seguir investigando para mejorar la exactitud, la actualización y la reproducibilidad de este tipo de modelos de IA antes de que puedan integrarse con seguridad en la práctica oncológica.

Máxima certificación europea de calidad

El Área de Cáncer de Mama del CCUN actualizó la certificación con los máximos estándares de calidad de la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama(EUSOMA), un reconocimiento que obtuvo por primera vez en 2021 y que revisa su cumplimiento de forma periódica hasta su recertificación. La Clínica Universidad de Navarra fue el primer hospital español en alcanzar la máxima certificación europea en este ámbito.

El sello de calidad, concedido por la European Breast Centres Certification y el organismo certificador ITALCERT Srl, avala el cumplimiento de los más altos niveles europeos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama

El sello de calidad, concedido por la European Breast Centres Certification y el organismo certificador ITALCERT Srl, avala el cumplimiento de los más altos niveles europeos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Para ello, se evalúan más de 30 indicadores de calidad relacionados con la atención y los resultados de los pacientes durante los últimos tres años, así como una auditoría externa.

Entre estos indicadores destacan los datos de seguimiento y supervivencia de las mujeres tratadas en el CCUN que, entre otras cosas, reflejan que un 97% de las pacientes se mantienen libres de enfermedad a los tres años; y un 94%, a los cinco años. Además, destacan una tasa de supervivencia global a tres años del 96,7%.

“Este reconocimiento europeo nos impulsa a mantener el nivel de exigencia y refuerza nuestro compromiso para estar siempre al día en los últimos avances diagnósticos y terapéuticos. Asimismo, la evaluación constante nos permite perfeccionar aquellos aspectos que repercuten directamente en los resultados de las pacientes con cáncer de mama”, concluye la Dra. Rubio.

9. Xisca Sureda, nueva delegada del Plan Nacional sobre Drogas: “Las chicas están consumiendo más que los chicos y no sabemos por qué”

Entrevista de Pablo Linde en El País.

La epidemióloga Xisca Sureda (Palma de Mallorca, 40 años) lleva dos semanas poniéndose al día de todas sus funciones como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

La epidemióloga Xisca Sureda (Palma de Mallorca, 40 años) lleva dos semanas poniéndose al día de todas sus funciones como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El organismo, que recibe más de la mitad de su presupuesto de los decomisos a narcotraficantes, coordina el trabajo para reducir el consumo e implantar planes de rehabilitación y reducción de daños con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con ONG, con la policía y la Fiscalía, además de monitorizar mediante encuestas la evolución del uso de sustancias que van desde el tabaco o las benzodiacepinas, a la heroína. Recibe a El País en su despacho de la Plaza de España de Madrid, en su primera entrevista en el cargo.

Su trayectoria ha estado sobre todo vinculada al estudio del tabaco y el alcohol. ¿Qué lecciones trae que se puedan aplicar a su nuevo puesto?

Soy salubrista y [médica] epidemióloga, puedo aportar esa visión, dando mucha importancia a la monitorización y a la vigilancia. Y a trabajar en todos los ámbitos de la prevención, que he investigado mucho en alcohol y tabaco, y la reducción de daños, el tratamiento.

Usted evaluó la ley del alcohol de menores como experta. Ahora es un proyecto de ley en trámite parlamentario y forma parte del Gobierno. ¿Cómo la valora?

"Hay cosas que como experta te gustaría que se mantuvieran, pero viéndolo con perspectiva sabes que hay que negociar para que pueda seguir adelante"

Como experta, dices: “¿Cómo se ha caído esto?“. Por ejemplo, el etiquetado [que seguirá incluyendo el llamamiento a un consumo responsable, que tanto los expertos como Sanidad querían eliminar], el que no esté regulada la publicidad de bebidas fermentadas de baja graduación (cervezas con 0,5% o menos), que al final es una forma de seguir normalizando el consumo, es una manera de dejar que la industria siga publicitándose en la vida pública… Hay cosas que como experta te gustaría que se mantuvieran, pero viéndolo con perspectiva sabes que hay que negociar para que pueda seguir adelante.

Hay unanimidad entre los expertos en que la medida más efectiva para reducir el consumo en las drogas legales (alcohol y tabaco) es subir impuestos.

Sí, pero eso no depende del Ministerio de Sanidad, sino de Hacienda. Disminuir la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco es una conjunción de muchas políticas e intervenciones, pero una de las medidas que tienen más evidencia es el aumento de los impuestos, que sí se ha hecho en otros países.

También está en tramitación una ley del tabaco, que prohibirá fumar en terrazas. Usted ha estudiado mucho el impacto del humo en exteriores.

"Una vez que se implementan este tipo de políticas, las evaluamos y miramos el impacto que han tenido, ves que aumenta el apoyo. Ya lo hay, sobre todo por parte de la población no fumadora, pero incluso también de la fumadora"

Por parte de Europa hay una recomendación de prohibirlo porque existe evidencia de que no hay ningún nivel de exposición que sea seguro. Además, no es solo proteger del humo ambiental del tabaco a poblaciones vulnerables que pueden estar respirándolo durante horas, como trabajadores de la hostelería, menores, embarazadas, mayores con problemas de salud…, sino que también influye y favorece la desnormalización del propio consumo. Una vez que se implementan este tipo de políticas, las evaluamos y miramos el impacto que han tenido, ves que aumenta el apoyo. Ya lo hay, sobre todo por parte de la población no fumadora, pero incluso también de la fumadora.

¿Qué le diría a la hostelería, que se posiciona en contra?

Existe evidencia para contradecir los argumentos de la industria de la hostelería. Tiene que prevalecer el derecho del no fumador a la salud. Sobre los efectos negativos económicos, las evaluaciones previas del impacto que tuvo la ley del año 2010 demuestran que no los hubo.

Acaba de aprobarse el uso medicinal del cannabis, muy controlado y en hospitales. ¿Puede ser un primer paso para una mayor permisividad con esta droga, incluso en contextos recreativos?

Ahora mismo no es un no rotundo ni un sí rotundo. Creo que hay que vigilar en marcos regulatorios diferentes al nuestro y ver qué pasa en cuestión de inicios de tratamiento, urgencias, prevalencias, incidencias y luego con todo lo que es la tendencia de la sustancia, aprovechar que otros países lo han aprobado para comprobar allí cuáles son los riesgos y los beneficios.

"Creo que hay que vigilar en marcos regulatorios diferentes al nuestro y ver qué pasa en cuestión de inicios de tratamiento, urgencias, prevalencias, incidencias y luego con todo lo que es la tendencia de la sustancia, aprovechar que otros países lo han aprobado para comprobar allí cuáles son los riesgos y los beneficios"

Si se compara a España con otros países, existe un consumo desmedido de hipnosedantes.

Sanidad tiene un plan integral y multidisciplinar sobre su consumo. Igual es necesario reducir un poco la medicalización y revisar los protocolos de prescripción y tratamiento. Algo interesante es que el consumo en mujeres es mucho mayor. Hay una intersección, entre la persona que abusa de medicamentos, de drogas, la persona que tiene un problema de adicción y el hecho de ser mujer. Porque hay mucha más exclusión, mucha más vulnerabilidad, son consumos mucho menos visibles. Y yo creo que allí sí que en el tema de la generación de políticas y estrategias de actuación se tiene que tener en cuenta esta perspectiva de género.

Pero en otras drogas el consumo por parte de hombres es mucho más elevado.

Depende de la edad. En adultos sí, pero en mujeres adolescentes estamos viendo un aumento en el consumo de sustancias. Hay una reversión en los últimos años: empiezan a probar drogas antes las chicas que los chicos adolescentes. Y hay mayor prevalencia de consumo en chicas que en chicos adolescentes. Sucede en alcohol, tabaco, hipnosedantes, no en cannabis, pero incluso en esta, para algún tramo temporal se empieza a ver que ya están completamente iguales.

¿Por qué sucede?

No lo sabemos exactamente. Tenemos grupos de trabajo en los que durante un curso escolar se trabajan varios temas. Y este uno de los que a mí me gustaría investigar. El entender el porqué de esa reversión. Porque ahí se habla de cambios en los roles de género, de una menor percepción de riesgo por parte de las chicas que siempre había tenido mayor percepción que los chicos. Igual ha bajado, no lo sé. Pero también es importante la publicidad. La del tabaco, por ejemplo, estuvo muy focalizada en mujeres. Ahí los determinantes comerciales de la salud influyen muchísimo.

Un tóxico cuyo consumo está subiendo mucho entre los jóvenes, tanto chicos como chicas, es el vapeo.

"El consumo se ha duplicado en los últimos años. Hay un debate sobre si es una puerta de entrada al tabaco convencional, y es algo que no sabemos, porque es un fenómeno muy reciente. Pero el vapeo es dañino en sí mismo, a nivel respiratorio, cardiovascular, y creo que tendríamos que aplicar el principio de precaución"

El consumo se ha duplicado en los últimos años. Hay un debate sobre si es una puerta de entrada al tabaco convencional, y es algo que no sabemos, porque es un fenómeno muy reciente. Pero el vapeo es dañino en sí mismo, a nivel respiratorio, cardiovascular, y creo que tendríamos que aplicar el principio de precaución. Creo que está totalmente justificado que en el anteproyecto [de la ley del tabaco] se incluyan medidas para regular el uso de este tipo de productos y los equiparen a los de tabaco.

La industria argumenta que el vapeo sirve a los fumadores a dejar el tabaco convencional.