La fuente de la Carrera, los dos puentes y el Rastro que se llevó la modernidad

-

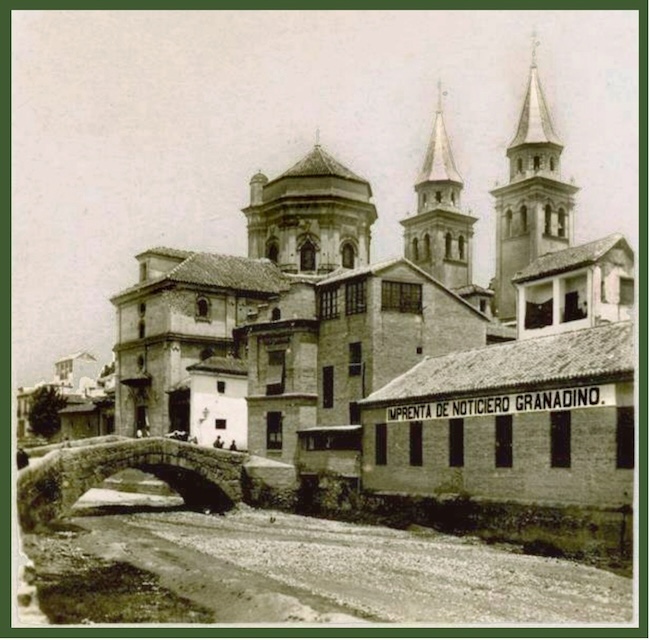

La arquitectura urbana de este arrabal renacentista ─convertido en barrio señorial en el Barroco alrededor de su Basílica─ fue desfigurada durante el siglo XX

Era un ancho camino de carros al que pronto se bautizó como Carrera de las carretas

La expansión urbanística cristiana del siglo XVI había rebasado ampliamente la cerca nazarita ya en el primer cuarto de esa centuria. Por el Noroeste, estaban naciendo los barrios del Boquerón, de la Duquesa y de la Magdalena. En la zona Sureste, a ambas márgenes del río Darro empezaban a bajar los edificios a costa de las huertas de San Antón y de Aixa Baja (propiedad de los Dominicos que se quedaron con las propiedades del Cuarto Real). La principal vía de comunicación de la ciudad con esta parte de la Vega y la Costa era a través del puente del Genil; por aquí se canalizaba la mayoría del tráfico industrial de la ciudad. Era un ancho camino de carros al que pronto se bautizó como Carrera de las carretas. En su fachada izquierda, según se bajaba, los dominicos habían construido una fila de casillas de alquiler que cerraban los bordes de sus huertas; correspondían, más o menos, con lo que hoy son acera izquierda de la Carrera de la Virgen y Paseo del Salón.

Tenía como gran foco de devoción una tabla que representaba las Angustias de la Dolorosa, obra del pintor Francisco Chacón; la tradición cuenta que había sido donada por la reina Isabel I

Entre aquel camino de carros y el río quedó una estrecha franja de terrenos de propiedad comunal, de propios de la ciudad. En 1501 un grupo de vecinos levantó una ermita en el pago de las Tinajerías, zona de almacenes de maderas y materiales de construcción. Esa ermita dependía de la parroquia de San Matías. Estaba situada a medio camino del Humilladero de San Sebastián y la barranquera de la barbacana de Bib Atabín. Tenía como gran foco de devoción una tabla que representaba las Angustias de la Dolorosa, obra del pintor Francisco Chacón; la tradición cuenta que había sido donada por la reina Isabel I.

Ahí empezó a conformarse la primitiva iglesia de las Angustias de la Virgen, ampliada constantemente en siglos posteriores

Hacia 1545 había crecido mucho la población del lugar y también la devoción en esa ermita de las santas. Dos docenas de vecinos de extracción humilde decidieron constituirse en Hermandad. Aumentaron tanto en número que, para 1567, el rey Felipe II les concedió terrenos para levantar un hospital para sus gremios y ampliar la ermita. Ahí empezó a conformarse la primitiva iglesia de las Angustias de la Virgen, ampliada constantemente en siglos posteriores. En 1610 ya era parroquia sufragánea de la Magdalena y en 1664 fue independizada.

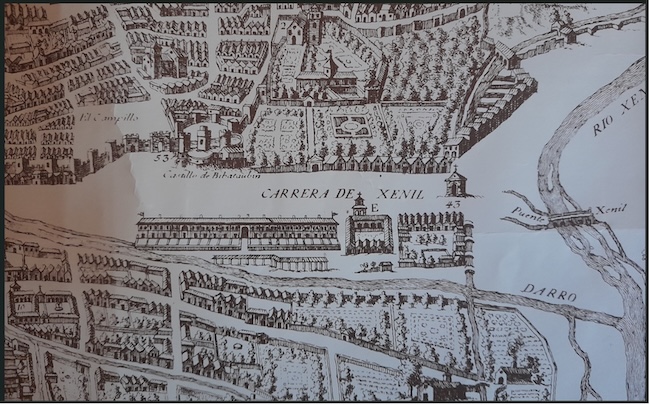

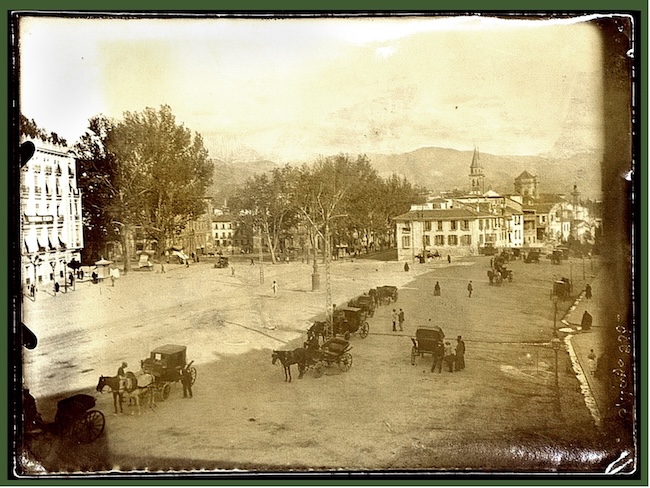

Las Angustias en 1611. A través la Plataforma de Vico podemos imaginarnos cómo era la zona de la Carrera a principios del XVII. El barrio de San Antón era todavía huertas en su parte baja; la muralla entre el Cuarto Real y Bibataubín (53) estaba intacta; en esta zona sólo existía una fila de casas en su borde. En el centro del paisaje se alzaba la primitiva iglesia de las Angustias (E), de una sola torrecilla, una fila de casas en la acera del Rastro (que insinúa una portada central; y otra manzana de casas lindera con la Acequia Gorda. Todo era un arrabal dependiente de la parroquia de San Matías. No existían todavía los dos puentes en lo que era una ancha rambla sin muros de defensa. La Carrera solamente tenía el templete del Humilladero (43) en la explanada que daba acceso al puente sobre el Genil. El lugar fue utilizado esporádicamente para correr toros, hasta que más tarde la Real Maestranza de Caballería montaba una plaza portátil de madera.

La zona de la Carrera ya no era una sucesión de casas y almacenes sueltos. La fila de edificios de alquiler de los Dominicos se había convertido en un barrio completo trazado a escuadra y cartabón. Y la tira de terreno aprisionada entre el camino de carros y el Darro acogía el Rastro de la ciudad

La zona de la Carrera ya no era una sucesión de casas y almacenes sueltos. La fila de edificios de alquiler de los Dominicos se había convertido en un barrio completo trazado a escuadra y cartabón. Y la tira de terreno aprisionada entre el camino de carros y el Darro acogía el Rastro de la ciudad. El Concejo había decidido, en 1612, sacar el antiguo Rastro de la zona de Mesones y colocarlo paredaño, por encima, a la iglesia de las Angustias. Al mismo tiempo, se decidió plantar dos filas de álamos a ambos lados del primer bulevar que tuvo la ciudad de Granada.

El traslado del Rastro a este punto atrajo a ganaderos y gentes de oficios propios del Rastro. También seguía habiendo almacenes de maderas para las nuevas construcciones. El Rastro nuevo no era una sucesión de callejas como el que hubo junto a Puerta Real; se trataba de un recinto cerrado, con casas en los laterales del inmenso corralón, al que se entraba por una sencilla portada de medio punto.

Dos puentes para dos nuevos barrios

El tramo final de río Darro era una ancha rambla que separaba los dos barrios nuevos nacidos y crecidos durante el siglo XVI y primera mitad del XVII. La única manera de comunicarse entre la zona de San Antón y las Angustias era subiendo hasta el puente de la Paja o del Rastro, junto a Puerta Real. Se vino barajando desde mucho tiempo atrás la necesidad de construir al menos un puente más abajo.

Las avenidas del Genil afectaron al puente romano y las del Darro inundaron las casas de ambos márgenes. Se hizo necesario empezar la construcción de muros de defensa para evitar que se inundaran las casas del Rastro, la iglesia de las Angustias y otra fila de casillas en el Humilladero

En los inviernos de 1683-84 se sucedieron grandes inundaciones en las cuencas del Darro y del Genil. Con los consiguientes daños en casas y huertas. Las avenidas del Genil afectaron al puente romano y las del Darro inundaron las casas de ambos márgenes. Se hizo necesario empezar la construcción de muros de defensa para evitar que se inundaran las casas del Rastro, la iglesia de las Angustias y otra fila de casillas en el Humilladero. De paso, también se pensó que era la oportunidad para construir un puente que uniese, de una vez, a los dos arrabales.

Por entonces era maestro de obras de la ciudad Juan de Rueda y Alcántara. Fue quien se encargó de subsanar los desperfectos de las tormentas en la ciudad, en el puente romano y en las torres de la Puerta de Elvira. Se le pidió que trazara un puente para unir la calle de los Castañeda con la perpendicular de Bibataubín. Este puente, a poco más de un centenar de metros del de la Paja, fue el primero en ser construido. De un solo arco elevado, al estilo de los que poco tiempo atrás habían sido construidos por encima de Plaza Nueva (Cabrera y Espinosa).

Pronto se comprobó que no había quedado resuelto por completo el sistema de comunicación de la parte baja del barrio de San Antón con la Carrera

Pronto se comprobó que no había quedado resuelto por completo el sistema de comunicación de la parte baja del barrio de San Antón con la Carrera. Sobre todo, con la iglesia de las Angustias que seguía ganando en devoción y, por esa fecha, considerada de facto copatrona de la ciudad. La solución fue construir otro nuevo puente, pues todavía seguían las obras de alzamiento de defensas del Darro.

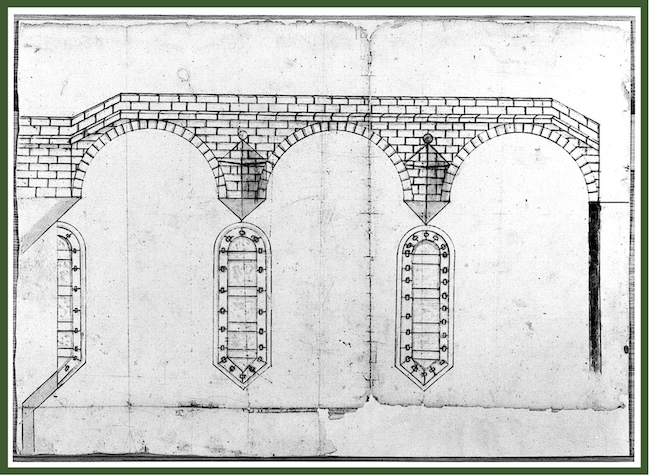

El problema que se planteaba con el segundo puente a la altura de la iglesia de las Angustias era mucho mayor ya que la rambla era bastante más ancha

Ya para erigir el puente de Castañeda se había estrechado el cauce, se hizo una especie de embudo, con tal de no elevar mucho el ojo. El problema que se planteaba con el segundo puente a la altura de la iglesia de las Angustias era mucho mayor ya que la rambla era bastante más ancha. El arquitecto Juan de Rueda dibujó un primer proyecto de puente consistente en tres ojos con arco de medio punto, apoyados en dos grandes pilastras centrales y sus correspondientes tajamares. En cierto modo, imitaba la estructura del puente romano del Genil, pero más pequeño y evitando alzar demasiado su ojo.

En la acera de la derecha quedó un pasillo muy parecido al que hoy discurre por la Carrera del Darro, con ensanchamientos muy pronunciados en los estribos del puente que se llamó de la Virgen

El segundo proyecto era prácticamente el mismo que Castañeda, con una luz de entre 8 y 10 metros y un arco un poco rebajado. No sabemos la causa de que se aceptara esta segunda idea. Quizá por cuestión de coste. El resultado fue un nuevo estrechamiento del cauce, a casi la mitad, en una zona ya muy próxima a su desembocadura. Para hacerlo viable fue necesario construir dos grandes murallas en los laterales; la de la margen izquierda contribuyó a reforzar las traseras del Rastro y la Basílica. En la acera de la derecha quedó un pasillo muy parecido al que hoy discurre por la Carrera del Darro, con ensanchamientos muy pronunciados en los estribos del puente que se llamó de la Virgen.

Este puente estuvo ubicado justo en la perpendicular de la calle que hoy continúa llamándose Puente de la Virgen. Fue demolido entre los años 1936-38 para dar paso a la bóveda que hoy esconde el cauce del río Darro entre el puente de Castañeda y su desembocadura en el Genil.

La fuente de la Carrera, la Estrella o las Angustias

El primitivo vecindario de las Angustias se nutría de agua potable de varios pilarillos que eran alimentados desde el ramal de la acequia Romayla que bajaba por la calle San Matías. También por otras cañerías que procedían de la acequia de la Ciudad, un canal de la Gorda que entraba por la calle Solares y movía molinos en San Pedro Mártir. Los vecinos se servían también de la Acequia Gorda que iba por debajo del barrio, por el Banco del Salón, Humilladero y atravesaba el Darro por encima de su cauce. Pero, por lo general, no era una barriada bien nutrida por agua que llegara por su propio peso.

En el año 1687, a propuesta de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, el Ayuntamiento decidió sacar a concurso el proyecto para instalar una fuente ornamental y para uso doméstico

En el año 1687, a propuesta de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, el Ayuntamiento decidió sacar a concurso el proyecto para instalar una fuente ornamental y para uso doméstico. Sería colocada, en principio, pegada a la fachada de la iglesia. Por tanto, no tendría nada más que tres caras vistas.

El diseño del proyecto fue encargado también al maestro mayor Juan de Rueda, por entonces ocupado en la construcción de la cárcel secreta de la Inquisición. El arquitecto diseñó una taza de líneas rectangulares, formada por la suma de tres pilones alargados y comunicados entre sí. Su anchura máxima era de siete metros en el costado que debería ir adosado al muro de la iglesia; su altura alcanzaba 7,20 metros. Al fondo de la taza se elevaba un estípite de tres caras que era soportado por tres musculosos bustos de atlantes; un cuerpo central con volutas estaba adornado con varias leyendas y tres escudos coronados de España. Un nuevo cuerpo en forma piramidal estaba decorado por dos peces a cada lado, cuyas bocas actuaban como caños que impulsaban el agua hacia arriba. El remate final lo hizo el arquitecto con dos variantes, de la cual se eligió la más complicada: la primera consistía en una granada en la que se hincaba el corazón atravesado por siete puñales. Era el mismo que abunda en los adornos interiores de la Basílica y en la veleta, los siete dolores que sufrió la Virgen. Juan de Rueda pintó una segunda versión, que fue la que se hizo al final, con el añadido de tres angelotes sobre cuyas espaldas descansaban la granada y el corazón herido.

A la fuente se la conoció de diversas maneras: fuente de la Carrera, de la Estrella, de las Angustias y del Genil. Pero popularmente también se la llamaba de los siete caños o siete puñales

A la fuente se la conoció de diversas maneras: fuente de la Carrera, de la Estrella, de las Angustias y del Genil. Pero popularmente también se la llamaba de los siete caños o siete puñales. Fueron siete los caños que echaban agua: los cuatro de las bocas de los pececillos altos y tres más por las bocas de cada uno de los atlantes. La alimentación de estos caños le llegaba con presión a través de una derivación que se hizo traer exprofeso desde la acequia de la calle Solares, pasando incluso por debajo de alguna casa.

La idea inicial de colocar tan monumental fuente pegada a la iglesia fue descartada muy pronto

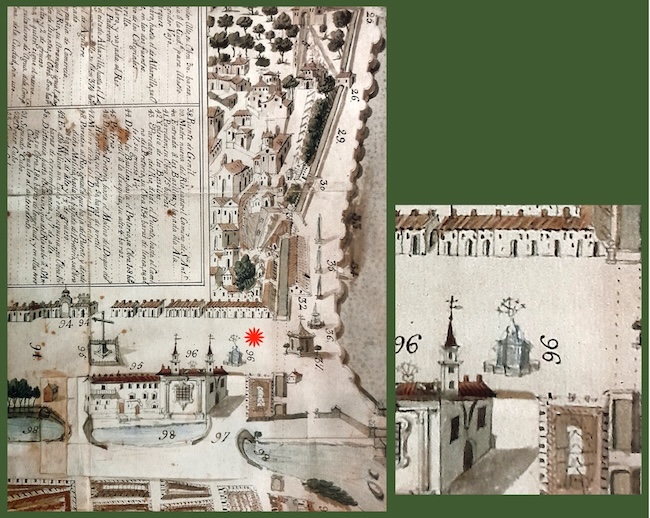

La idea inicial de colocar tan monumental fuente pegada a la iglesia fue descartada muy pronto. En su lugar se pondría un pilarillo (el que hoy está en el compás de la sacristía). La ciudad decidió lucirla en mitad de la Carrera, mirando a la iglesia, casi en perpendicular a la puerta de la Virgen. Por tanto, la fealdad de la espalda se la daba a la otra calle lateral, la de los números impares. Su localización exacta aparece en el dibujo de Thomas Ferrer (1751) donde dibuja toda la zona por donde discurría la acequia Gorda. Durante un tiempo también estuvo rodeada de una cadena para evitar que se acercaran directamente los animales a beber.

Los caños en las bocas de los peces y los “salvajes” (atlantes) deberían ser de bronce y tener cada uno su llave. La piedra base de todo el conjunto era gris de Sierra Elvira. El coste aproximado sería de 5.200 reales

A través de la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Granada podemos saber bastantes condiciones impuestas para los alarifes que desearan hacer la obra. El corazón y la granada debían labrarlos en piedra roja de la cantera de Cabra (Córdoba); los tres querubines irían en mármol blanco; las siete espadas, las coronas de los tres escudos y las orlas irían en bronce. Se utilizaron piedras de colores negro, rojo y otras tonalidades para hacer los marcos y cartelas, tanto del brocal como del tronco principal. Los caños en las bocas de los peces y los “salvajes” (atlantes) deberían ser de bronce y tener cada uno su llave. La piedra base de todo el conjunto era gris de Sierra Elvira. El coste aproximado sería de 5.200 reales.

De la historia de la fuente de la Carrera quedó grabada una placa en la fachada de la iglesia

De la historia de la fuente de la Carrera quedó grabada una placa en la fachada de la iglesia. Decía: “A honra y gloria de Dios, y de María Santísima, Señora Nuestra. La Venerable Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de esta Ciudad de Granada, y de su Hospital, hizo esta Fuente y Balcones; siendo su hermano mayor su señoría el señor Don Diego Manuel Thesifón de Moztezuma, Conde de Moztezuma, y Mayordomo Don Joseph Vélez de Montemayor, año de mil setecientos setenta y siete”. [Debe existir una errata, pues en todos los documentos del expediente municipal figura como fecha de construcción 1687].

Aquella fuente debió dar problemas muy pronto y seguramente fue objeto de vandalismo. En el año 1728 fue sometida a una profunda reforma de cañerías y conducciones por el fontanero municipal

Aquella fuente debió dar problemas muy pronto y seguramente fue objeto de vandalismo. En el año 1728 fue sometida a una profunda reforma de cañerías y conducciones por el fontanero municipal; no corría agua y hubo que reponer cinco caños que estaban arrancados. También se rehízo la pila con ladrillos nuevos. En total, cinco días de trabajo con un coste de 164 reales. Ese mismo año el Concejo arregló también los pilares de la Puerta de Elvira y Bibarrambla.

En el año 1799 volvió a ser objeto de otra reforma. Ya para entonces le había sido retirado el recinto de cadenas que la protegía. La pila estaba compartimentada en cuatro trojes. Se le instaló un desagüe que llevaba los derrames hacia el río.

En cuanto a su desaparición existen bastantes dudas. Unos autores señalan la fecha de 1810, cuando los franceses decidieron eliminarla porque era una molestia para el tráfico por la Carrera y porque empezaron a plantar una arboleda nuev

En cuanto a su desaparición existen bastantes dudas. Unos autores señalan la fecha de 1810, cuando los franceses decidieron eliminarla porque era una molestia para el tráfico por la Carrera y porque empezaron a plantar una arboleda nueva. En cambio, la revista La Alhambra (número de 28 de febrero de 1900) especula que continuaba existiendo en el primer tercio del siglo XIX porque una noticia del periódico Glorias de Granada publicó que los chorros se habían helado un día de invierno. No obstante, en las guías de Lafuente y Jiménez Serrano (publicadas en 1840 y 1846, respectivamente), ya no aparece citada.

Aquella referencia es la última que se tiene de la existencia de la Fuente de la Carrera en los legajos municipales

No obstante, los indicios apuntan que la fuente seguía en su lugar en 1846, aunque debía estar muy deteriorada y sin el pilar en condiciones. Ese año hizo un informe el guarda de la alameda de la Carrera ante los deseos del Ayuntamiento de volver a restaurarla. Se decía que los tubos estaban llenos de piedras y palos; se habían llevado una llave. La operación resultaría destructiva y complicada porque también había que construir un depósito decantador de arenas, como lo tenían otras fuentes del Salón. El presupuesto barajado era de 2.800 reales. Aquella referencia es la última que se tiene de la existencia de la Fuente de la Carrera en los legajos municipales.

Paisaje urbano muy cambiado

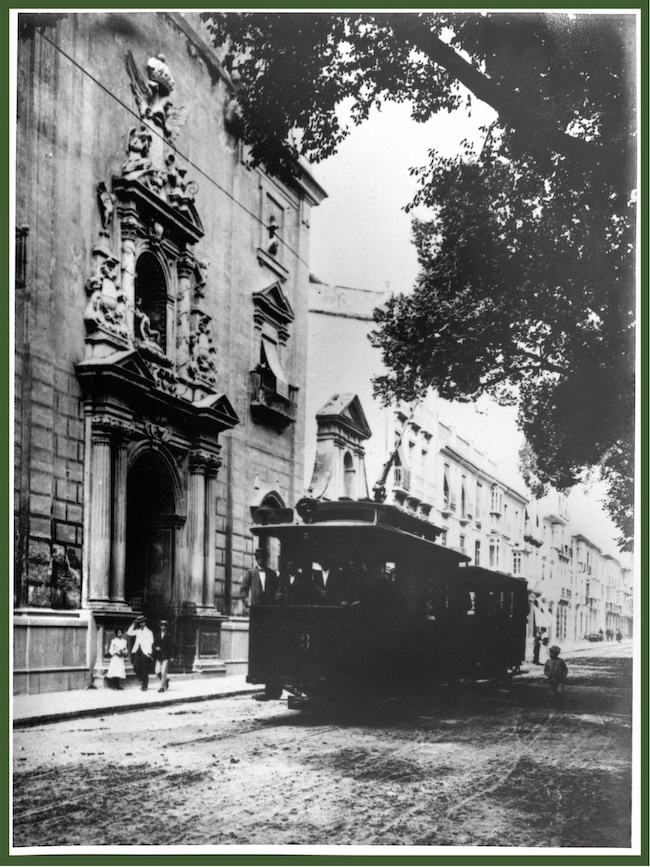

El entorno de la Basílica de la Virgen de las Angustias no se ha librado de los drásticos cambios urbanísticos experimentados por la ciudad de Granada. No tanto ocurridos durante el siglo destructor por excelencia, el XIX, sino ya en el XX. Las Angustias y su entorno inmediato se puede decir que llegaron casi intactos hasta la guerra civil de 1936. Los pocos cambios que se fueron introduciendo en el siglo XIX consistieron en el embovedado del tramo alto del río Darro, entre los puentes de la Paja y Castañeda; la plantación de los plátanos de sombra que aún subsisten (en la década de 1860-70) y la instalación de las farolas de fundición que todavía iluminan el paseo central. Las calles laterales eran de rodadura para coches; a partir de 1904 acogieron también los tendidos de los tranvías eléctricos.

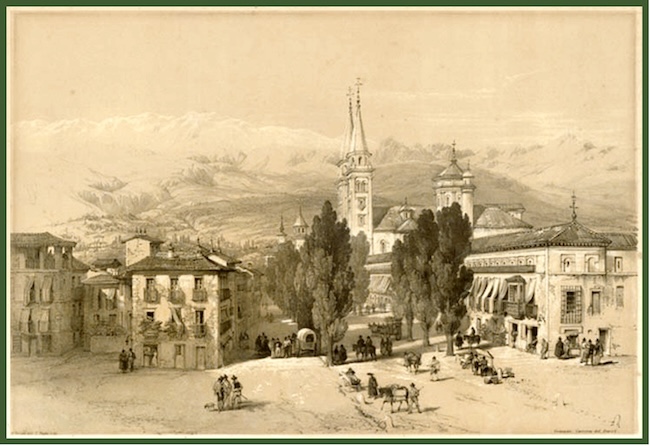

El urbanismo, en general, se mantenía con edificios muy homogéneos de hasta tres alturas. Eso permitía que las torres y el cimborrio de la Basílica se enseñorearan por encima del resto de tejados

El urbanismo, en general, se mantenía con edificios muy homogéneos de hasta tres alturas. Eso permitía que las torres y el cimborrio de la Basílica se enseñorearan por encima del resto de tejados. Incluso la arboleda todavía no había alcanzado los enormes volúmenes posteriores.

El barrio de las Angustias se convirtió en uno de los más señoriales ya desde el siglo XVIII y todo el XIX. Solamente desentonaba un tanto el recinto del Rastro y las casas baratas y de alquiler que cobijaba. En el siglo XX ya no era un corral de encierro y venta de ganado, pero sí acogía talleres, carpinterías, chatarrerías, traperos, etc. Y también en su corralón fue construido el Circo Gallístico, que tantas tardes de peleas de pollos acogió hasta 1940 en que fueron prohibidas esas competiciones sangrientas.

El origen de aquel Rastro se hallaba en su traslado desde la zona de Mesones en el año 1612. Primero como corralón y después con viviendas construidas a sus alrededores

El origen de aquel Rastro se hallaba en su traslado desde la zona de Mesones en el año 1612. Primero como corralón y después con viviendas construidas a sus alrededores. La fachada principal daba a la Carrera del Genil, con entrada muy modesta, una simple arcada soportada por dos columnas toscanas. Encima cargaban dos plantas de viviendas. El conjunto nada tenía de monumental. El complejo sufrió infinidad de reformas a lo largo de su existencia; la principal tuvo lugar durante el mandato como corregidor de José Queipo de Llano y Pimentel (1789-98). Una placa que había sobre la puerta decía que fue reinaugurado el 2 de julio de 1790.

La fecha de partida para la completa reconversión urbana del barrio de las Angustias (también parte de San Antón) fue el entubamiento del río Darro

La fecha de partida para la completa reconversión urbana del barrio de las Angustias (también parte de San Antón) fue el entubamiento del río Darro. 1936, en plena guerra civil, vio desaparecer los puentes de Castañeda y de la Virgen para dar paso a un forjado de hierro y hormigón que rebajaron considerablemente sus gibas; también la cubierta del Embovedado del siglo XIX entre la Paja y Castañeda. De puentes casi medievales que unían calles laterales con malecones, se pasó a una calle completamente plana y ancha.

A partir de entonces empezaron también a caer todas las casas que subían desde el Humilladero. Durante la segunda mitad del siglo XX desaparecieron todas las casas entre la Carrera y el río Darro. Solamente sobrevive como original el conjunto de la Basílica de las Angustias.

La casa más importante, al menos en cuanto a sus dimensiones, fue la del Rastro. Empezó a desaparecer en octubre de 1969. Se dio orden de empezar a evacuarlo y demolerlo por partes. Se iba a realinear esa acera y asfaltar la calle. Fueron expropiados los últimos talleres que había en su interior y se había lanzado a los vecinos que resistían. Su demolición era inminente. Pero todavía se tardó unos años en completarlo y redactar el proyecto de nueva edificación.

La ciudad del desarrollismo y la especulación urbanística pusieron su “broche de oro” con una serie de edificios de los que pocos merecen pasar a la historia local del buen urbanismo. Ni siquiera el Zaida, firmado por Álvaro Siza

En noviembre de 1973 quedaba la vieja portada todavía en pie. La comisión de defensa del patrimonio histórico artístico intentó buscarle una reubicación. También en este caso se llegó tarde para guardarla. Pronto comenzó la construcción del primer gran almacén moderno que iba a tener Granada, Galerías Preciados. Las obras duraron relativamente poco tiempo; el comercio abrió sus puertas en abril de 1975. Como Galerías Preciados estuvo abierto al público hasta su absorción por El Corte Inglés en 1995.

La ciudad del desarrollismo y la especulación urbanística pusieron su “broche de oro” con una serie de edificios de los que pocos merecen pasar a la historia local del buen urbanismo. Ni siquiera el Zaida, firmado por Álvaro Siza.