Pedro Pascasio de Baños, el Veinticuatro más nombrado, rico y benefactor del XVIII

-

Este granadino, hoy olvidado, ocupó infinidad de cargos y dejó un amplio legado de obras con su dinero: en el Realejo, Sacromonte, Bibataubín, San Juan de Dios, etc.

La saga de los Baños podría haber pasado a la historia de Granada como uno de los apellidos más influyentes y ricos del periodo cristiano. Pero su apellido colapsó pronto, finales del XVIII, por falta de herederos de sangre

La saga de los Baños podría haber pasado a la historia de Granada como uno de los apellidos más influyentes y ricos del periodo cristiano. Pero su apellido colapsó pronto, finales del XVIII, por falta de herederos de sangre. Se perdió el rastro de los que fueron sus palacios, su heráldica y hasta fue borrada hace un cuarto de siglo la calle del Pascasio que llevó una vía en Maracena en recuerdo suyo, el pueblo donde concentró gran parte de sus posesiones. Y hundida su casa solariega de la calle Arandas (Actual sede de registros de la propiedad).

La saga de los Baños podría haber pasado a la historia de Granada como uno de los apellidos más influyentes y ricos del periodo cristiano. Pero su apellido colapsó pronto, finales del XVIII, por falta de herederos de sangre

La historia de Pascasio de Baños, de sus antecesores y de su sucesor fue uno de los mayores ejemplos de rápido encumbramiento de un apellido de agricultores pecheros hasta alcanzar título de nobleza. Todo ello aderezado en un ambiente de misterio para ocultar sus oscuros orígenes criptomoriscos o judaizantes. Los Baños fueron un ejemplo claro de laboriosidad, astucia, negocios y cargos públicos al servicio de su apellido. Todo amasado y regado con abundante dinero, compra de títulos y falsificaciones documentales. Hasta conseguir imbricarse en lo más rancio de la sociedad granadina del barroco tardío, concertando matrimonios ventajosos y copando prestigio a base de financiar obras religiosas.

El apellido Baños más antiguo relacionado con esta familia apunta a un tal Diego Baños de la Peña. Vecino de Ronda y posteriormente de Granada, en el año 1575 litigó en la Real Chancillería para obtener título de hidalguía

El apellido Baños más antiguo relacionado con esta familia apunta a un tal Diego Baños de la Peña. Vecino de Ronda y posteriormente de Granada, en el año 1575 litigó en la Real Chancillería para obtener título de hidalguía. Debió ser el padre de un regidor y funcionario de Baza también llamado Diego de Baños. El siguiente hijo, Luis Baños Piédrola (número 8 en el árbol genealógico), aparece como jurado al servicio del Concejo de Loja. Pero el grueso de la familia siguió residiendo en Baza.

El que fue padre de Pedro Pascasio se llamó Jerónimo Agustín de Baños Mesa y Cabrera (número 4), ya asentado en Granada y casado con María Teresa de Molina y González (5), de familia de cristianos viejos con fortuna. Con residencia en el Realejo.

Ricos propietarios de Maracena y la Vega

Jerónimo Agustín de Baños nació en 1653 (no queda claro si en Baza o en Granada). Es el primer Baños de la familia que aparece como gran propietario de casas y terrenos en Granada y pueblos de la Vega, especialmente en Maracena. Propiedades que no sólo conservó el clan familiar en el XVII, sino que su hijo Pedro Pascasio iba a incrementar durante el siglo XVIII. Además de gran propietario, también fue escribano contador en el Ayuntamiento de Granada y de la Corona. Formó parte de la Junta de Cosecheros del Vino de Granada, la potente patronal de los viñedos que monopolizaba el cultivo de uva y fabricación de sus derivados por un antiguo privilegio real de 1505 (Ver: El Privilegio del Vino de Granada (1505-1812) sólo permitía beber caldos del término).

Existe un cuadro en la parroquia de Peligros en el que se ve a un caballero devoto orando delante de una imagen de San Juan de Dios que asciende a los cielos. Debió ser encargado con motivo de su canonización en 1690. Podría asociarse con el terrateniente de viñedos de Peligros Jerónimo Agustín de Baños, ya que por entonces era uno de los mayores contribuyentes de esta aldea debido a sus muchos viñedos en la zona.

Jerónimo Agustín de Baños fue el más rico de Maracena-Peligros-Albolote en el tercio final del siglo XVII y primeros años del XVIII (falleció en 1728). Conocemos que esta familia poseía no menos de 135 marjales de viña, amén de tierras calmas y olivares

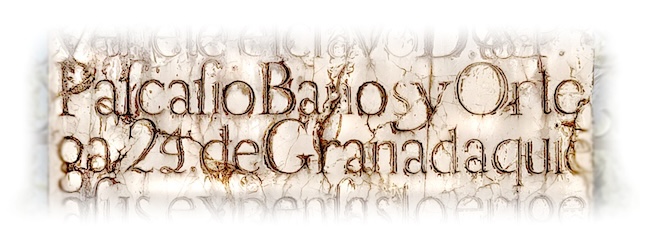

Jerónimo Agustín de Baños fue el más rico de Maracena-Peligros-Albolote en el tercio final del siglo XVII y primeros años del XVIII (falleció en 1728). Conocemos que esta familia poseía no menos de 135 marjales de viña, amén de tierras calmas y olivares. Y medio siglo más tarde, cuando en 1752 se redactó el Catastro del Marqués de la Ensenada, los Baños de Maracena aparecen encumbrados en el municipio: poseían seis tabernas, bodegas y lagares, hornos de pan, nueve casas en el pueblo, varias quinterías y cortijos en los alrededores (el principal de ellos la Media Legua, posterior ventorro de La Cueva). Históricamente se ha pensado que uno de sus palacios debió ser la casa más importante de Maracena; se la describe con torrecilla, cuatro cuartos, varios bajos y corrales. Debió estar donde después fue levantada la fábrica de embutidos Virgen del Rosario de los Martínez Cañavate. Esa calle se llamó durante casi dos siglos Del Pascasio, hasta que fue remplazada por la Pablo Neruda de la actualidad.

De la existencia de aquella casona nos ha quedado la curiosa imagen de una pintura que refiere un incendio ocurrido en 1700 y alude a un milagro

De la existencia de aquella casona nos ha quedado la curiosa imagen de una pintura que refiere un incendio ocurrido en 1700 y alude a un milagro. Según el óleo, el 15 de octubre de aquel año se prendió fuego en una casa vecina a la de Don Jerónimo Agustín. Ardieron tres viviendas linderas, pero respetó la suya, en la que estaba atrapada su esposa María Teresa de Molina. Don Jerónimo habría invocado a la Virgen del Rosario, a San Antonio y a Santa Teresa de Jesús para que obrasen un milagro y salvaran a su mujer y su casa. El lienzo lo habría encargado como recordatorio y levantó una capilla con la imagen de la Virgen del Rosario. Quizás por esta causa la fábrica de embutidos llevó este mismo nombre, donde antes estuvo la imagen en una ermitilla.

1690, nace Pedro Pascasio en el Realejo

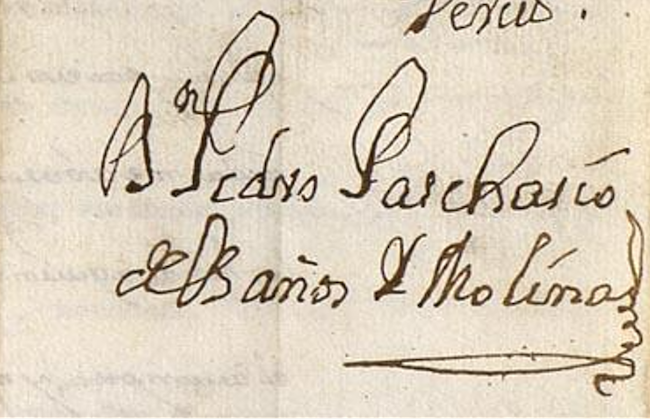

De este matrimonio de ricos propietarios de Maracena y tierras de los alrededores (Jerónimo Agustín de Baños y María Teresa de Molina) nació el personaje central de este artículo: Pedro Pascasio de Baños y Molina (con el número 2 en el árbol genealógico). Aunque en diversos documentos de su vida posterior se le fueron añadiendo o modificando apellidos, según su interés por emparentar (en el apogeo de su vida pública se hizo llamar Pedro Pascasio de Baños, Piédrola y Molina Manrique de Lara). El matrimonio tenía su residencia principal en la calle Molinos de la capital, justo al inicio de la acera de los números pares y dando la espalda a la Corrala de Santiago. Se hacía distinguir con el título hidalgo De la Casa de Baños o Señorío de Baños, incluido escudo nobiliario en el dintel (desaparecido en el derribo del edificio en 1956).

Además de que era rico por nacimiento de una familia acaudalada, poco más conocemos de su niñez y juventud. Solamente que tuvo cuatro hermanos, todos encauzaron sus vidas al servicio de la religión y murieron relativamente jóvenes

Pedro Pascasio fue bautizado el 6 de marzo de 1690 en la parroquia desaparecida de Santa Escolástica. Su inscripción figura en el libro séptimo de bautismos, folio 107 del archivo parroquial de la iglesia de Santo Domingo. Además de que era rico por nacimiento de una familia acaudalada, poco más conocemos de su niñez y juventud. Solamente que tuvo cuatro hermanos, todos encauzaron sus vidas al servicio de la religión y murieron relativamente jóvenes: Jerónimo Matías fue religioso en Baza; Gregorio profesó en el convento de la Merced calzado; Nicolás, presbítero de clérigos menores; y Felipa, monja capuchina. Por tanto, Pedro Pascasio se iba a erigir con el tiempo en el único heredero de la fortuna familiar. Sabemos que los Baños también tenían varias casas en la collación de Santa Escolástica y terrenos en el pago del Zaidín.

La siguiente noticia que nos ha quedado de Pedro Pascasio es su matrimonio. En la misma parroquia de Santa Escolástica existe la inscripción de su matrimonio con Ana Felipa de Utrera y Medina, del 20 de diciembre de 1711 (libro 5, folio 85). La boda en realidad tuvo lugar en la iglesia de San Pedro y San Pablo, barrio al que pertenecía la novia, pero anotaron su bendición en Santa Escolástica el 23 de octubre de 1712.

De Pedro Pascasio de Baños y Ana Felipa de Utrera nacieron en la década siguiente, en su casa solariega de la calle Molinos, cuatro hijos: Luis, Jerónimo José, José y Estefanía Rosa. El segundo de ellos, Jerónimo José, nació el 30 de noviembre de 1718; es el que dio continuidad al apellido familiar ya que los otros tres fallecieron en su juventud. Fue el hijo que consiguió coronar el culmen del honor al obtener el título de Marqués de Baños y alcanzar el grado máximo de los ejércitos, capitán general-gobernador de Cataluña. (En la segunda entrega de este reportaje me detendré en su figura).

Braguetazo en su matrimonio y con el Rey

Si ya los Baños habían alcanzado una fortuna considerable, a partir del enlace matrimonial del heredero Pedro Pascasio incrementarían mucho más su hacienda y su prestigio social. Ana Felipa de Utrera pertenecía a otra familia de origen muy similar, enriquecida durante el siglo XVII y provenientes de moriscos conversos a los que se les autorizó a quedarse en el Reino de Granada en la expulsión general de 1609. También por las venas de estos Utrera corría sangre de judeoconversos retornados desde Portugal.

Este hombre era un inquieto propietario que había adquirido un ingenio azucarero en Nerja y alquiló otro en Maro

Eran comerciantes y propietarios procedentes de Caniles y Cambil que entroncaron con un hidalgo del Albayzín llamado Luis López Enríquez de Alcántara. Este hombre era un inquieto propietario que había adquirido un ingenio azucarero en Nerja y alquiló otro en Maro. Su consorte fue la famosa Bernarda María Alférez, anciana morisca condenada por la Inquisición en el masivo proceso de 1727-29. Estos dos, el hidalgo albayzinero y la rica abuela morisca, fueron los abuelos maternos de la esposa de Pedro Pascasio de Baños con cuya herencia contribuyeron a hacerlo uno de los hombres más ricos de Granada a principios del primer tercio del XVIII.

El anterior embrollo genealógico viene al caso para mostrar que la familia Baños se afanó por emparentar con casas de origen humilde pero que habían conseguido enriquecerse durante el siglo XVII

El anterior embrollo genealógico viene al caso para mostrar que la familia Baños se afanó por emparentar con casas de origen humilde pero que habían conseguido enriquecerse durante el siglo XVII. Por otro lado, buscaron también emparentar con nobleza de rango medio para apuntalar su nuevo estatus social de la mesocracia granadina del momento.

Pedro Pascasio de Baños utilizó su dinero muy pronto para auparse a lo más alto de la administración política local. Consiguió el título de Caballero XXIV de la ciudad de Granada mediante la compra a un noble venido a menos, Luis Montero de Espinosa de Vargas. Ocurrió en 1724, cuando tenía 34 años. Entró a formar parte del gobierno del alfoz de Granada (que gobernaba la capital y amplios territorios de municipios linderos) y ya no lo abandonó hasta su muerte, acaecida en 1774. Estuvo de regidor, ininterrumpidamente, nada menos que cincuenta años; no se conoce otro caso en el concejo de Granada. Desde el gobierno del Ayuntamiento fue trepando hasta imbricarse en el resto de las administraciones reales, de Justicia y de la Corona. Hubo pocos “saraos” entre 1724 y 1774 en el que no estuviera presente Pascasio de Baños. Y en todos ellos procuró dejar su impronta.

Adornó la ciudad con arcos de triunfo, flores y tramoyas varias; también decidió abrir un camino nuevo a la Alhambra, menos pendiente y alternativo, a través de Peña Partida (Cuesta del Caidero), etc. etc.

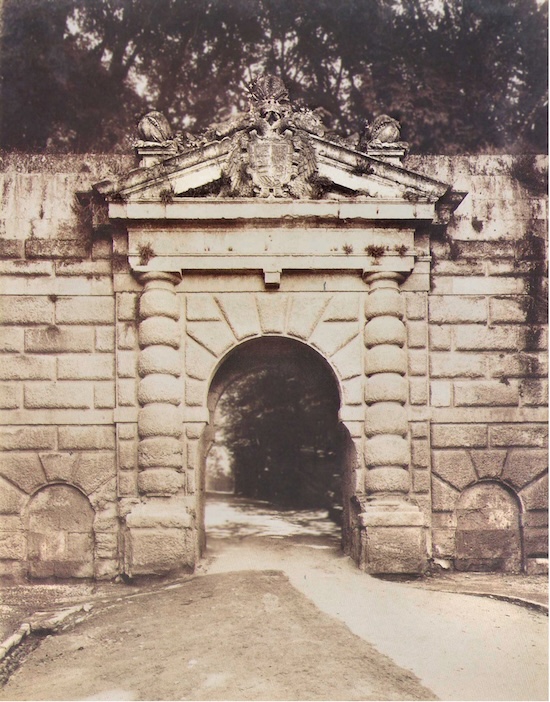

Una de sus primeras responsabilidades como Caballero Veinticuatro (concejal con poder ejecutivo) fue encargarse de organizar los preparativos para la llegada de la corte de Felpe V e Isabel de Farnesio a su estancia granadina. En 1730, el primer monarca Borbón decidió pasar unos meses en la Alhambra. Aunque en realidad la mayor parte del tiempo permaneció cazando en el Soto de Roma. Nuestro concejal se afanó en arreglar caminos y puentes para la comitiva desde Loja hasta la capital; ensanchó el arco central de la Puerta de las Granadas para que pudiese entrar bien la enorme carroza real; hizo obras en la Alhambra para aposentar a la real comitiva, especialmente en la Sala de las Frutas que fue dormitorio del monarca. Adornó la ciudad con arcos de triunfo, flores y tramoyas varias; también decidió abrir un camino nuevo a la Alhambra, menos pendiente y alternativo, a través de Peña Partida (Cuesta del Caidero), etc. etc.

Aquella relación durante tres meses que mantuvo en las proximidades de Felipe V le iba a ser muy provechosa en el futuro

Aquella relación durante tres meses que mantuvo en las proximidades de Felipe V le iba a ser muy provechosa en el futuro. Había ofrecido sus servicios a la casa real como uno de sus hombres más fieles y de confianza en Granada. Para el año 1740 el rey le recompensó con el empleo de Veedor de la Fábrica de Municiones de El Fargue, supervisor de las minas de salitre en Benamaurel y comarca de Baza. También controlaba la fiscalidad del comercio de tabaco, la moneda y los arbitrios; debía ser una especie de delegado de Hacienda de entonces. Todo ello con unos ingresos y posibilidades bastante ventajosas de incrementar su bolsa.

Por aquellos años también aparece como administrador de los pingues negocios que reportaba la administración de la Nieve de Sierra Nevada (de propiedad municipal), jefe de la policía, obras y ornato público de la ciudad. También formó parte de la Junta Mayor de Abastos, dependiente del regente de la Real Chancillería.

Más tarde también administraría las rentas y obras reales en el Reino de Granada

Más tarde también administraría las rentas y obras reales en el Reino de Granada. Bajo su mando estuvieron la conversión del viejo castillo nazarí de Bibataubín en cuartel militar para tropa itinerante; unas obras que se prolongaron entre los años 1752 y 1764. Su responsabilidad también alcanzó a la construcción de obras de defensa en la Costa granadina; el castillo de Baños, en la playa de la Mamola (1765), fue administrado por él y quizás por eso recibiera su apellido.

Dentro de la estrategia familiar de imbricarse en el más alto estatus social por entonces ─la aristocracia─ Pascasio de Baños aprovechó sus incipientes relaciones con la monarquía Borbón para enviar a su hijo Jerónimo José a servir a la corona. Ingresó como cadete (junio de 1730, con sólo once años) en el regimiento de caballería de Malta. Ahí inició una fulgurante carrera, regada con dinero de los Baños, que le llevó a recibir un marquesado y acabar como capitán general de los ejércitos.

El principal contacto de Pedro Pascasio con la monarquía española fue el financiero navarro Francisco Goyeneche e Irigoyen, I Marqués de Ugena

El principal contacto de Pedro Pascasio con la monarquía española fue el financiero navarro Francisco Goyeneche e Irigoyen, I Marqués de Ugena (título conseguido en 1735). Sirvió como tesorero y prestamista de la Casa Real, asentador de varios negocios repartidos por toda España. Los intereses empresariales del Marquesado de Ugena en el Reino de Granada ─relacionados con suministros a la Armada y préstamos a ayuntamientos, particulares y alquileres de sus tierras en pueblos de Málaga─ los administró y defendió Pascasio de Baños, entre 1718 y 1770.

Pedro Pascasio fue encargado en nombre de la ciudad de desplazarse a la Corte a cumplimentar a monarcas (como la toma de posesión de Carlos III en 1760), o recibir a sus enviados en Granada. Quizás uno de los detalles más curiosos fue encargarse de extraer y suministrar mármoles y jaspes vistosos para la construcción del Palacio Real de Madrid, entre 1759 y 1764. Encargo que ejecutó su cantero José de Arévalo. Extrajo jaspes verdes de canteras de Lanjarón, blancos de un lugar desconocido y blancos con manchas color canela de Loja. La mayoría de aquellas piedras están colocadas en suelos del salón del trono, rodapiés, el cancel de la capilla, recuadros, cartelas, frisos y tablas de chimeneas.

La devoción religiosa como prestigio social

Los Baños siempre tuvieron su casa principal, con escudo solariego, en la calle Molinos del Realejo. Ahí vivieron desde que llegaron procedentes de Baza en el XVII hasta mediado el XVIII. Además, su fortuna les permitió adquirir más casas por la parroquia de Santa Escolástica que mantenían como viviendas y corralas de renta en el antiguo Corral del Paso y en la calle Ballesteros.

Su padre Jerónimo Agustín había ordenado hacer una capilla a la Virgen del Rosario y pintar un cuadro por el supuesto milagro en el incendio de su caserón de Maracena

Era práctica habitual de los nuevos conversos exagerar de puertas afuera sus gestos hacia la religión y tradiciones cristianas. Era una fórmula para alejar posibles dudas de sus vecinos y como apuntalamiento social. Su padre Jerónimo Agustín había ordenado hacer una capilla a la Virgen del Rosario y pintar un cuadro por el supuesto milagro en el incendio de su caserón de Maracena. Por la rama de su esposa Ana Felipa de Utrera, su abuela había levantado una ermita en Nerja (al lado de su fábrica de azúcar) para enmascarar sus verdaderas prácticas musulmanas (Más adelante le dedicaré otro párrafo).

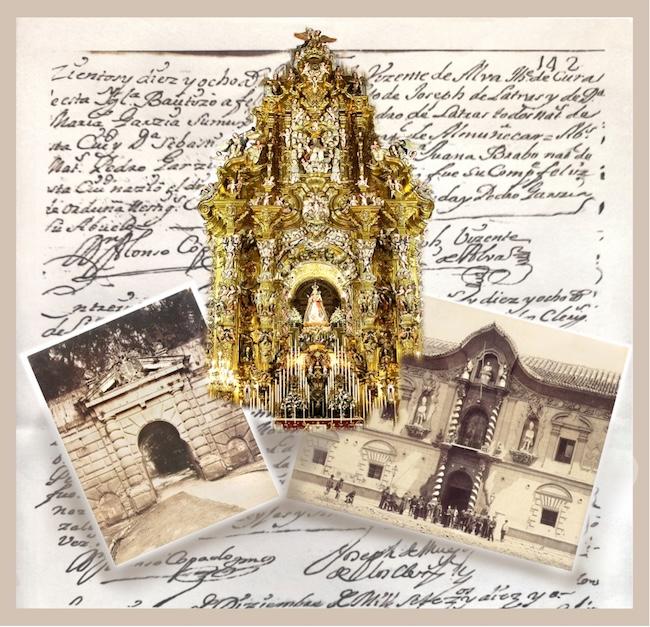

Con estos antecedentes, no es de extrañar que nuestro famoso Pedro Pascasio de Baños se erigiese en el capitán de los promotores y patrocinadores de obras pías y religiosas. Se centró en tres instituciones que estaban en plena pujanza en aquel periodo de barroco tardío: la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo, la Abadía del Sacromonte y el Hospital y Basílica de San Juan de Dios.

Pedro Pascasio se erigió como primus inter pares entre los promotores y financiadores de la construcción del camarín barroco de esta Virgen sobre la casa de la seda vecina y el Cobertizo de Santo Domingo

En el primero de los casos, la iglesia de Santo Domingo, recordemos que era greñúo de nacimiento, destacado vecino de la collación de Santa Escolástica. Miembro de la Archicofradía de la Virgen del Rosario o de Lepanto, aquí venerada desde el siglo XVI. Pedro Pascasio se erigió como primus inter pares entre los promotores y financiadores de la construcción del camarín barroco de esta Virgen sobre la casa de la seda vecina y el Cobertizo de Santo Domingo. Lo hizo con el deseo de ser enterrado en su cripta, amortajado con el hábito dominico; así lo dejó escrito en su primer testamento, el cual también legaba cien ducados de renta anuales para su culto. Pedro Pascasio conoció en esta obra del camarín al joven cantero Luis de Arévalo, a quien ya recurrió en adelante para que le trabajara en otros monumentos que promovió y en su futura casa al otro extremo de la ciudad.

En el caso de la capilla que deseó inicialmente para enteramiento de su apellido, los Baños, bajo la Virgen del Rosario, chocó pronto con los planes de otros miembros de la nobleza que formaban la Archicofradía dominica

Como le sucedería en alguna ocasión más, su dinero y su patronazgo no fueron suficientes para conseguir del todo sus objetivos. En el caso de la capilla que deseó inicialmente para enteramiento de su apellido, los Baños, bajo la Virgen del Rosario, chocó pronto con los planes de otros miembros de la nobleza que formaban la Archicofradía dominica. Pedro Pascasio quiso tener panteón bajo el barroquismo de la Virgen de Lepanto, pero allí estaban ya enterrados los Téllez Girón y los Álvarez Zapata-Fernández de Córdoba. Se opusieron varios cofrades al cuestionar la falta de legitimidad de sangre del apellido Baños; incluso en el pleito que abrieron mencionaron la aparición del caso de Bernarda María Alférez, la abuela musulmana de su mujer que fue condenada en un auto de fe por la Inquisición.

Así es que Pascasio de Baños decidió mudarse de barrio y encaminar sus intereses y atenciones hacia la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, al otro extremo de la ciudad. (Eso lo leeremos en la segunda parte de este artículo).

La relación de Pedro Pascasio de Baños con el Sacromonte se inició como consecuencia de su cargo de Caballero Veinticuatro en el Ayuntamiento. En 1738 fue uno de los dos comisarios encargados de organizar los fastos del Voto a San Cecilio. La primera decisión que tomó fue abrir un acceso para carruajes con el que poder subir cómodamente hasta la plataforma de la Abadía; construyo el Carril de los Coches serpenteando desde el Puente Mariano.

Pasada la fiesta de San Cecilio, en junio de 1738, Pedro Pascasio ofreció al cabildo del Sacromonte levantar a su costa una columna a la Inmaculada Concepción delante de la entrada a las Santas Cuevas. Deseaba que fuese una reproducción, a menor escala, de la erigida un siglo antes en el Campo del Triunfo

Pasada la fiesta de San Cecilio, en junio de 1738, Pedro Pascasio ofreció al cabildo del Sacromonte levantar a su costa una columna a la Inmaculada Concepción delante de la entrada a las Santas Cuevas. Deseaba que fuese una reproducción, a menor escala, de la erigida un siglo antes en el Campo del Triunfo. Tendría elementos parecidos, incluido un relicario conteniendo una astilla del Lignum Crucis y cenizas de los santos de Valparaíso. Pedro Pascasio destinó 1.000 ducados de su fortuna a pagar aquella obra a su cantero de confianza. Su pretensión era emular a los grandes personajes públicos del sigo anterior (se refería al arzobispo Pedro de Castro, el abad Justino Antolínez y al corregidor Mosén Rubí de Bracamonte) que se erigieron en defensores del dogma inmaculista. El trozo de Lignum Crucis lo había conseguido de manos del cardenal Luis Belluga, motrileño de nacimiento, que se lo había regalado a su alumno Juan de la Cueva, por entonces presidente de la Real Chancillería y amigo suyo. La obra de colocación de la columna frente a las Cuevas también incluyó la escalinata que la rodea.

Una tradición cuenta que las dos grandes piedras con que fue erigida esta Inmaculada de las Cuevas llegaron al Sacromonte de rebote, tras un tiempo almacenadas en las obras de Santo Domingo. En realidad, las trajo un cantero desde Macael durante una semana de acarreo y con destino al camarín de la Virgen del Rosario. Pedro Pascasio se negó a pagarlas aduciendo que él no las había encargado. Pero una aparición en sueños de la Virgen le ordenó que no las devolviera y le erigiera una columna. El carretero le aseguraba que se las había pedido, además, por escrito. Lo que él negaba. El arriero tuvo que enseñarle el papel para que se convenciera de ello. El rico hombre por fin se convenció de que debía haber sido así, pero no recordaba nada. Se quedó las piedras por 900 reales y las destinó a la columna que hoy preside la entrada a las Cuevas del Sacromonte. No obstante, no fue suficiente piedra y hubo que tomar otro trozo de una cruz del gremio de los hortelanos.

La relación de Pedro Pascasio con el Sacromonte continuó con las obras de renovación de la urna que contiene los restos mortales del arzobispo Pedro de Castro, sus padres y su hermano

La relación de Pedro Pascasio con el Sacromonte continuó con las obras de renovación de la urna que contiene los restos mortales del arzobispo Pedro de Castro, sus padres y su hermano. Nuestro protagonista pagó las nuevas urnas en mármol que sustituyeron a las originales de madera llegadas desde Valladolid y Sevilla, respectivamente, ya podridas un siglo más tarde. Fue remozada (1739) toda la capilla mortuoria del fundador del Sacromonte, situada al lado del Evangelio de la colegiata.

No obstante, la historia del enamoramiento de Pascasio de Baños con el Sacromonte no tuvo un final de vino y rosas. El concejal había adquirido el Carmen de las Rejas, antigua propiedad del morisco Miguel de Luna (implicado en la falsificación de los libros plúmbeos); fue residencia del abad Justino Antolínez de Burgos. Está situado junto al Camino de Beas. Fueron terrenos comprados para la Abadía, adquiridos por el arzobispo Pedro de Castro cuando aparecieron las reliquias. En este extensísimo Carmen había acumulado Antolínez restos arqueológicos aparecidos en Pinos Puente, la Vega y el Albayzín (según escribió Gómez-Moreno en el siglo XIX). No obstante, otra teoría plausible sostiene que la mayoría de los restos proceden de ese mismo lugar, donde debió existir una fuerte presencia humana en épocas romanas y mozárabes. Aquí han seguido apareciendo restos cada vez que se hace una obra. ¿La villae de Illípula, quizás?

Pero debió apropiarse de terrenos linderos, que la Abadía reclamaba como suyos. Todo acabó en los tribunales y como el rosario de la Aurora

Tanto Antolínez como Pedro Pascasio acumularon una especie de museo arqueológico primitivo, con abundancia de fuentes, cascadas y estatuas. Pedro Pascasio lo alquiló primero y después acabó comprándolo. Adornó esta residencia de recreo; aquí se conserva todavía una imagen de la Virgen del Rosario, a tamaño natural, esculpida por José de Arévalo en piedra traída de Luque (Córdoba). Pero debió apropiarse de terrenos linderos, que la Abadía reclamaba como suyos. Todo acabó en los tribunales y como el rosario de la Aurora.

Este Carmen de Miguel de Luna estuvo habitado por él hasta finales del XVI; a principios del siglo XVII, por el abad Justino Antolínez (hasta 1627); más tarde le sucedió el Marqués de Estepa (Adán Centurión)

Este Carmen de Miguel de Luna estuvo habitado por él hasta finales del XVI; a principios del siglo XVII, por el abad Justino Antolínez (hasta 1627); más tarde le sucedió el Marqués de Estepa (Adán Centurión). También pasó por las manos del Colegio de Niñas Nobles y la comunidad religiosa de Santa Rosa de Lima. Después, Francisco Plácido de Castañeda y descendientes, que lo alquilaron/vendieron a Pascasio de Baños. A principios del XIX era de la Orden de San Juan de Dios. Por eso se le conoció durante mucho tiempo como Carmen de Pascasio.

Durante la II República fue propiedad de familiares del famoso capitán Manuel Rojas Feijenspan (el de la masacre de Casas Viejas); fue incendiado y por eso se llamó el Carmen Quemado durante los años siguientes. Hoy está dividido en cuatro cármenes, uno de ellos con el nombre de Las Rejas y otro De la Virgen (el que conserva la imagen del Rosario). La acequia y sus jardines están repletos de los restos arqueológicos acumulados ya desde el siglo XVII.

El extraño caso de la abuela morisca

No quiero acabar esta primera aproximación a la vida de Pedro Pascasio de Baños sin ampliar un poco lo ocurrido con la abuela materna de su mujer, ya que la familia se vio inmersa en uno de los últimos grandes procesos inquisitoriales de Granada. Una redada de la Inquisición que acabó afectando a más de dos centenares de granadinos de sangre morisca y que se cerró con buena parte de ellos en el exilio, confiscados sus bienes o encarcelados. Entre los encausados había gentes del comercio, propietarios y terratenientes que seguían practicando los ritos musulmanes de sus antepasados, a pesar de su estrecha implicación en prácticas religiosas cristianas de puertas hacia afuera.

Poco más tarde esta familia compró tierras y otra fábrica de azúcar en Nerja. Aquel empresario falleció en 1713 y dejó todo el negocio en manos de su viuda y sus hijos

Una de las más destacadas fue la abuela política de Pedro Pascasio de Baños. Bernarda María Alférez Velasco (15 en el árbol genealógico, aunque con apellidos falseados posteriormente) perteneció a una familia que procedía de conversos, enriquecidos a principios del siglo XVII. De hecho, ella había aportado una inmensa fortuna como dote de boda (en 1668) con el hidalgo Luis López Enríquez de Alcántara, vecino de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Tenían un importante horno de pan, varias casas en el Albayzín, tierras, una fábrica de blanqueo de cera, etc. En el año 1694 se introdujeron en el negocio del azúcar de caña mediante el arriendo del ingenio de Maro, en la costa de Málaga. Poco más tarde esta familia compró tierras y otra fábrica de azúcar en Nerja. Aquel empresario falleció en 1713 y dejó todo el negocio en manos de su viuda y sus hijos.

Se había hecho cargo de la crianza de su nieta Ana Felipa Enríquez (esposa de Pedro Pascasio) por fallecimiento de su hija Bernarda en el parto. Hasta aquí todo normal

Bernarda María construyó una ermita en sus terrenos a las afueras de Nerja bajo la advocación de la Virgen de las Angustias, a imagen de la patrona de Granada. También incluyó el culto a las imágenes de San Nicolás de Bari (inspirada en el culto existente en la iglesia de San José del Albayzín cercano a su residencia) y Santa Bárbara. Pasaba por ser una de las mujeres más devotas y benefactoras de la religión católica.

Se había hecho cargo de la crianza de su nieta Ana Felipa Enríquez (esposa de Pedro Pascasio) por fallecimiento de su hija Bernarda en el parto. Hasta aquí todo normal.

Llegó marzo de 1727, cuando Bernarda María era ya una anciana, y unos vecinos de Granada desataron una serie de denuncias ante el tribunal de la Inquisición. Una de las personas afectadas fue esta mujer, abuela de la esposa de Pedro Pascasio

Llegó marzo de 1727, cuando Bernarda María era ya una anciana, y unos vecinos de Granada desataron una serie de denuncias ante el tribunal de la Inquisición. Una de las personas afectadas fue esta mujer, abuela de la esposa de Pedro Pascasio. Fue detenida al final de las pesquisas, en el verano de 1729, cuando contaba ya más de 84 años, y encarcelada. Declararon contra ella una docena de testigos que la acusaron de proceder de la casta de mahometanos que se quedaron camuflados en el Reino de Granada en 1609. Y lo peor de todo es que, aun aparentando ser católica en exceso, en la intimidad continuaba practicando los ritos prohibidos del islam mediante el sistema de taqiyya. Se le demostró que procedía de una familia morisca originaria de Caniles, retornada al Albayzín, que no había abandonado del todo la antigua religión de sus antepasados.

La anciana confesó afirmativamente las acusaciones. Reconoció haber practicado los ayunos, rezos, ritos y observancia de los musulmanes. Pero negó que su familia hubiese vuelto al islam

La anciana confesó afirmativamente las acusaciones. Reconoció haber practicado los ayunos, rezos, ritos y observancia de los musulmanes. Pero negó que su familia hubiese vuelto al islam, fue una vecina anciana quien la inició de pequeña, pero ella se hizo cristiana de nuevo al contraer matrimonio con el empresario panadero, ya que Luis López era cristiano viejo reconocido. Las presiones del tribunal consiguieron demostrar que todas las mujeres de su familia habían sido criptomusulmanas. A pesar de que uno de sus hijos había profesado como sacerdote diocesano.

Al final, tras tres meses encarcelada y de juicio, recibió una condena relativamente leve. Todo ello gracias a las buenas relaciones cruzadas que mantenía con familiares de la Inquisición, el Arzobispado y, sobre todo, a la influencia del Caballero Veinticuatro y nieto político Pedro Pascasio de Baños

Al final, tras tres meses encarcelada y de juicio, recibió una condena relativamente leve. Todo ello gracias a las buenas relaciones cruzadas que mantenía con familiares de la Inquisición, el Arzobispado y, sobre todo, a la influencia del Caballero Veinticuatro y nieto político Pedro Pascasio de Baños. La anciana fue sentenciada a vestir el sambenito durante cuatro meses, a ser reeducada en la fe católica, reconciliada, confiscación de una parte de sus bienes y destierro a más de ocho leguas de Granada durante un periodo de cuatro años.

Se sabe que eligió sus fincas de Nerja para cumplir con el destierro. Debió morir en esta zona costera en 1733, cuando estaba a punto de finalizar el extrañamiento, ya que un cuñado de Pedro Pascasio de Baños ─llamado Andrés López-Enríquez Alférez─ fue el encargado de recoger sus pertenencias.

Pedro Pascasio de Baños debió acusar aquel golpe dado a su fulgurante carrera social y política. Si ya antes se afanaba en ir fabricando un pasado glorioso para su apellido, a partir de ahora debería limpiarlo más aún para el legado que dejaría a sus descendientes. Decidió ─como era tan habitual por entonces─ fabricarse una genealogía para sus descendientes en la que no figurase la abuela condenada por herejía: a partir de entonces, la antepasada Bernarda Alférez aparecería en el árbol genealógico familiar como Bernarda Pérez de Baraona y Quesada de Úbeda. El apellido Alférez de los moriscos desapareció por completo. Los escribanos falsarios reescribieron los papeles que pudieron y su descendencia adoptó los apellidos cambiados. De ello se encargaron los mismos que más tarde aparecerían en los trapicheos del Padre Flores Oddouz en el foro romano del Albayzín (1752-63), con el abogado Francisco de la Cova a la cabeza.

¿Fue aquel tropiezo en el prestigio familiar lo que impulsó a Pedro Pascasio de Baños a incrementar sus obras piadosas y religiosas a partir de 1729? No podemos asegurarlo, pero pistas hay más que suficientes en su extensa biografía durante el periodo central del siglo XVIII. (Continuará).

-

Frontispicio y retoque y mejora de las fotografías: Luis Ruiz Rodríguez.