“Vistes más estrafalario que don Pedro Pascasio de Baños”

-

Sus llamativas formas de vestirse y alhajarse, al estilo rococó versallesco, perduraron en el recuerdo de los granadinos mucho más que sus obras de beneficencia y arte

-

Su vida tuvo un final triste: fue cesado como vocal de arbitrios por dudas en su administración; los falsarios del Padre Flores le implicaron en sus manipulaciones documentales; y nunca llegó a tener su capilla funeraria (no se sabe dónde fue enterrado)

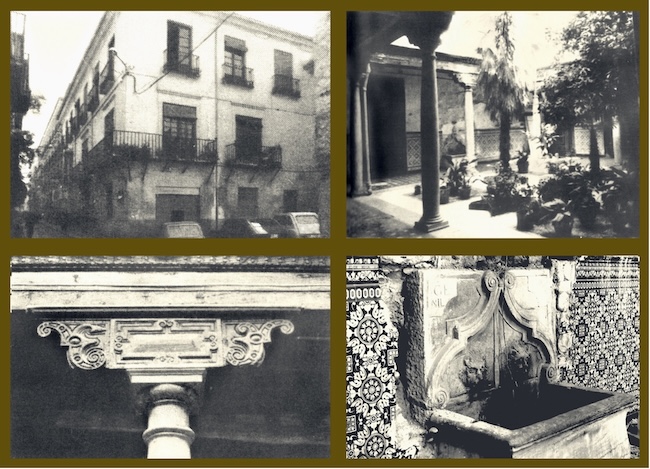

Pedro Pascasio de Baños y Molina adquirió, en 1749, una casa a la Inquisición en la calle Arandas, casi enfrente del Hospital de San Juan de Dios y de su nueva iglesia en construcción. Abandonó su vivienda de siempre al principio de la calle Molinos

Pedro Pascasio de Baños y Molina adquirió, en 1749, una casa a la Inquisición en la calle Arandas, casi enfrente del Hospital de San Juan de Dios y de su nueva iglesia en construcción. Abandonó su vivienda de siempre al principio de la calle Molinos. Llevaba ya algún tiempo ligado como patrocinador de la Orden Hospitalaria. La casa procedía de una requisa a una familia huida a Estambul tras su condena en un proceso inquisitorial. Era un lugar bastante más amplio que su vivienda de la calle Molinos, con dos patios y corrales. Pedro Pascasio acometió reformas a fondo para amoldar su nuevo palacio a su categoría social y a su poder económico. Rehízo el patio principal y añadió un segundo de servicios, además de cuadras y entrada de carruajes por la calle Cocheras de Santa Paula. La puerta principal la situó en un rincón que hace la calle Niños Luchando.

El Barrio de la Duquesa y la calle San Jerónimo habían ido concentrando a buena parte de la nobleza granadina desde principios del siglo XVI. La calle de los Arandas debía su nombre a una numerosa familia de empleados de la Universidad, de la milicia y eclesiásticos. De aquí eran nativos Francisco de Aranda Rojano, caballero de la orden de Alcántara y su sobrino Francisco de Aranda; éste, militar, fue jefe del hijo de Pedro Pascasio en el Regimiento de Dragones de Almansa, a quien recomendó para ascenso en el año 1775.

Enfrente de la casa de Pedro Pascasio y Ana Felipa estaba el palacio de los Pérez de Herrasti, levantado en la primera mitad del XVIII para darle una fisonomía parecida a la actual a base de unir al menos dos parcelas

En perpendicular, los descendientes de una rama del familiar del Santo Oficio y veinticuatro Cristóbal Fernández de Córdoba, apodado Mano de Hierro, que dejó su nombre a la calle donde tuvo casa su familia.

Enfrente de la casa de Pedro Pascasio y Ana Felipa estaba el palacio de los Pérez de Herrasti, levantado en la primera mitad del XVIII para darle una fisonomía parecida a la actual a base de unir al menos dos parcelas. Los Pérez de Herrasti ostentaban el Señorío de Domingo Pérez. En este palacio precisamente nació en 1748 Andrés Pérez de Herrasti y Pulgar, teniente general que defendió Ciudad Rodrigo en 1811 durante la guerra de la independencia. (En el siglo XIX llegaron incluso a dar su nombre a la de Arandas).

La casa la habilitó con todos los lujos propios de un poderoso acaudalado del barroco tardío

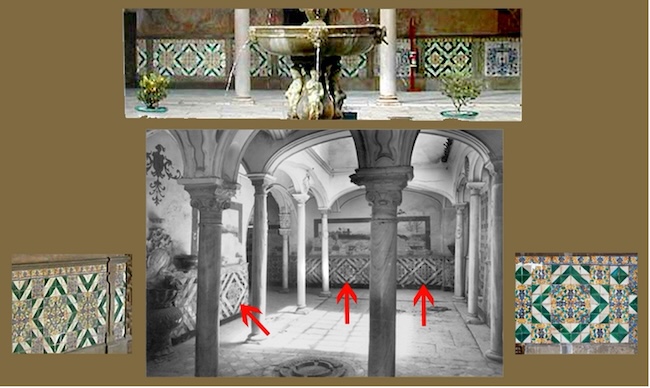

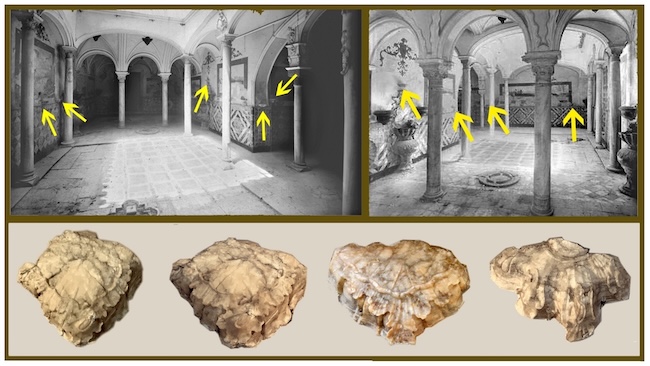

La casa la habilitó con todos los lujos propios de un poderoso acaudalado del barroco tardío. Conocemos bastantes detalles de ella a través de una detallada crónica sobre la inauguración del templo de San Juan de Dios, publicada en 1759 por el cronista Alonso Parra y Cote. El convite a autoridades tuvo lugar en esta casa de Don Pascasio, ya que él fue el comisario mayordomo de la ciudad, que corrió con todos los gastos. Escribió el cronista que “El primer salón (patio) estaba adornado con estatuas de medio relieve, doradas sobre campo de plata y cristales que las cubrían. E iluminado de las más costosas cornucopias de cristal y arañas de lo mismo. Siguiéndole a esta pieza dos gabinetes que formaban laberintos de columnas de mármol blanco, con estatuas de lo mismo y de diferentes pórfidos, corpulentas cornucopias, de que estaban cubiertas sus paredes, otras vistosas láminas de mármoles en forma de óvalos otras distintas figuras cuadradas y redondas, todas con guarniciones doradas y repetidas para su asiento de las mismas piedras y multitud de antorchas. En el segundo gabinete, los retratos de los señores reyes Don Fernando VI y Doña María Bárbara de Portugal (…)

"En el segundo gabinete un peñasco de mármol blanco que sostenían cuatro ninfas con la más gallarda simetría y de su altura cuatro figuras por cuyas bocas brotaba el agua, labradas con tal destreza que parecían vivas"

…ocho grandes arañas de cristal que iluminaban toda aquella estancia, de modo que parecía un hermoso agraciado Mongivelo [monte Etna] (…) En el segundo gabinete un peñasco de mármol blanco que sostenían cuatro ninfas con la más gallarda simetría y de su altura cuatro figuras por cuyas bocas brotaba el agua, labradas con tal destreza que parecían vivas (…) tenía por remate el mármol una delicada estatua de Neptuno, con un dorado tridente en la mano pisando unos delfines (…) En las paredes de ambos costados había dos grandes jarrones grandes de jaspe encarnado y por basa de uno de ellos una sirena echando agua (…) unos escudos de armas del dicho mármol blanco, coronados de medallas de piedra negra”.

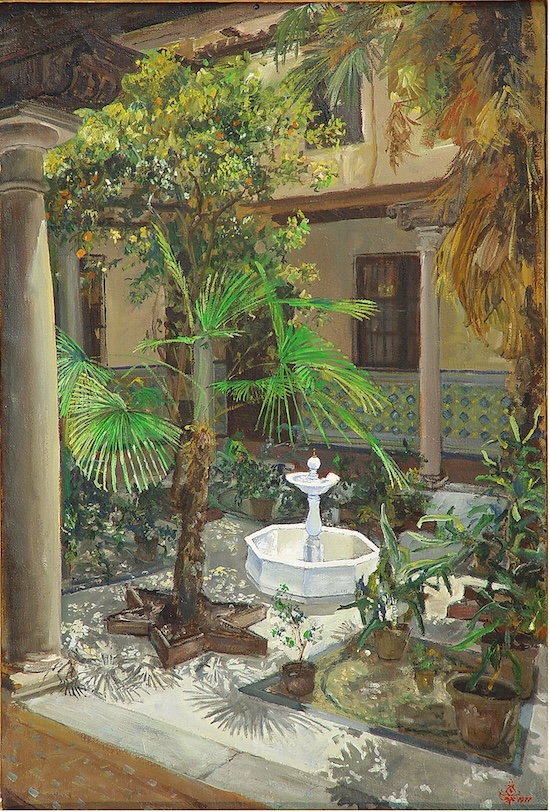

Y continúa el cronista con la grandeza de aquel palacio de tipo versallesco: “Estaba el suelo correspondiente ocupado de hermosos taburillos (sillas), que pasaban de doscientos, y los cenadores del patio anterior al del primer salón estaban asimismo adornados de distintas cornucopias de cristal doradas, y arañas, con iguales asientos y hermosura”.

Aquel impresionante palacio de la calle Arandas, residencia de Don Pedro Pascasio y su esposa Ana Felipa, fue decorado seguramente por los mismos alarifes que también trabajaron en salas del Hospital de San Juan de Dios

Aquel impresionante palacio de la calle Arandas, residencia de Don Pedro Pascasio y su esposa Ana Felipa, fue decorado seguramente por los mismos alarifes que también trabajaron en salas del Hospital de San Juan de Dios. Podemos ver a través de fotografías antiguas algunas pinturas al fresco salidas de la mano del pintor Tomás Ferrer y azulejos muy similares a los de las salas y corredores del Hospital. Por cierto, el artista Tomás Ferrer estuvo casado en segundas nupcias con el ama de llaves de Pedro Pascasio, llamada Ana Povedano (que era su nuera viuda del pintor).

El palacio de la calle Arandas estuvo habitado por Pedro Pascasio y Ana Felipa hasta la muerte del veinticuatro en 1774 (su esposa había fallecido unos años antes). Su hijo militar, el Marqués de Baños, no lo ocupó debido a que su vida estaba centrada en Barcelona y apenas pisó Granada; sus intereses granadinos se lo llevaba un mayordomo. Lo tuvo alquilado al hidalgo Florentín del Pulgar, hasta que en 1798 pasó a manos de la Orden de San Juan de Dios. La Orden lo vendió a particulares en los primeros años del siglo XIX.

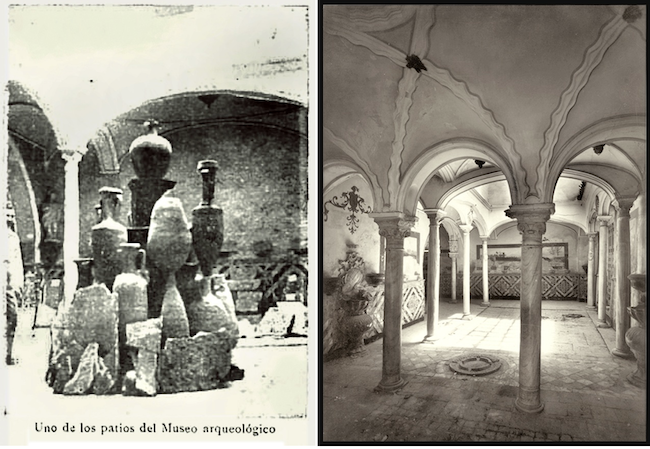

Primer Museo Arqueológico: 1889-1920

Esta casona volvió a tener un papel protagonista en la historia cultural de Granada en la recta final del siglo XIX y hasta el año 1920: fue el primer Museo Arqueológico que tuvo la ciudad. Antes ya habían sido almacenados restos en el Convento de Santa Fe y los bajos del Ayuntamiento, pero no con carácter de exhibición.

La historia de aquel primitivo Museo Arqueológico de Granada empezó con la creación de la Comisión de Monumentos en 1866. Acumularon piezas que iban derribando, restos romanos del Cortijo de Marugán, colección de monedas, etc.

La historia de aquel primitivo Museo Arqueológico de Granada empezó con la creación de la Comisión de Monumentos en 1866. Acumularon piezas que iban derribando, restos romanos del Cortijo de Marugán, colección de monedas, etc. Cuando Santo Domingo pasó a ser cuartel de Artillería, en 1879, no tuvieron más remedio que llevarse las piezas y depositarlas en el Ayuntamiento. Era su primer director Francisco de Paula Góngora, hijo del inspector de antigüedades Manuel de Góngora. Se pidió un local a la Diputación o ayuda para levantar un edificio. Llegó 1882 y no había respuesta de ninguna institución. Eran años en que se estaban desmontando importantes edificios y no había dinero y capacidad para acumularlos en el Museo (caso de la Puerta de las Orejas).

Aunque para entonces ya habían desaparecido las piezas más importantes de cristales y pinturas del siglo XVIII.

En el año 1889 había piezas arqueológicas almacenadas en el Ayuntamiento, en la antigua iglesia de San Felipe Neri (convertida en almacén) y algunas en la casa de la calle Arandas, 11, propiedad de la familia Moscoso. El Museo Arqueológico fue habilitado momentáneamente en los dos patios de esta casa; la vivienda volvió a la vida y fue relativamente bien conservada durante los años que estuvo allí el Museo. Aunque para entonces ya habían desaparecido las piezas más importantes de cristales y pinturas del siglo XVIII. En unas habitaciones de la planta superior tuvieron acomodo las oficinas de la Comisión de Monumentos. No obstante, el lugar no era el más adecuado para seguir recibiendo e incrementando los fondos. Sobre todo cuando empezaron a caer infinidad de casas con los derribos de la Gran Vía, a partir de 1895. Se quejaba Paula Valladar de que la falta de dinero y la estrechez del palacio de Don Pascasio estaban propiciando la pérdida de gran número de restos arqueológicos: “techos enteros, capiteles, zapatas, fragmentos de decoración, puertas, herrajes, monedas, etc. que debían formar parte de las colecciones de nuestro Museo, perdiéronse para Granada y figuran hoy en museos y colecciones extranjeras” (Revista la Alhambra, nº 238).

La Comisión de Monumentos no consiguió hacerse con un solar en la Gran Vía para levantar el nuevo Museo Arqueológico (pretendían el que hoy ocupa el IES Padres Suárez). Tuvo que esperar hasta 1917 en que el Estado adquirió la Casa de Zafra de la Carrera del Darro

La Comisión de Monumentos no consiguió hacerse con un solar en la Gran Vía para levantar el nuevo Museo Arqueológico (pretendían el que hoy ocupa el IES Padres Suárez). Tuvo que esperar hasta 1917 en que el Estado adquirió la Casa de Zafra de la Carrera del Darro. En 1920 se produjo el desalojo de la calle Arandas. Desde entonces y hasta la década de los años setenta, el palacio de Don Pascasio sufrió de todo: estuvo habitando, abandonado y vandalizado. Hasta que fue adquirido por varios registradores de la propiedad y levantaron el edificio actual. No tiene nada que ver la edificación de hoy con la del siglo XVIII. La puerta de entrada ha sido cambiada de fachada. El edificio del segundo patio dejó su lugar a un bloque de pisos modernos. Prácticamente toda la calle Arandas ha sido reformada y realineada en el siglo XX.

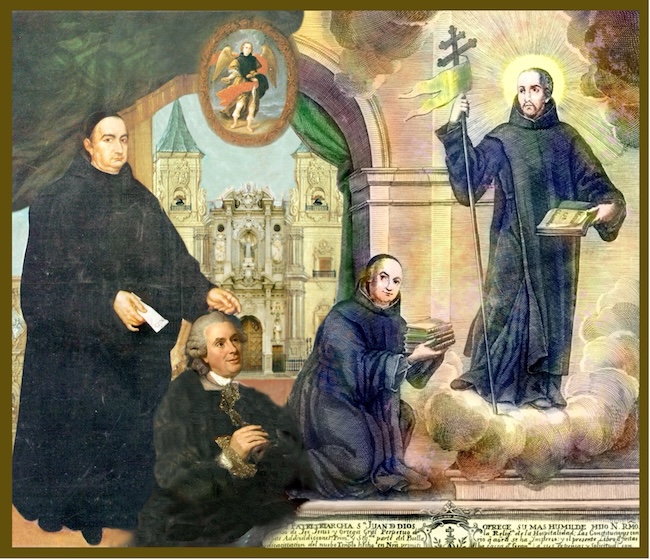

Protector de San Juan de Dios

Regresemos al año 1749, o quizás un poco antes, cuando Pedro Pascasio de Baños y su esposa Ana Felipa se mudaron a su nuevo palacete de la calle Arandas. No sabemos si ya con anterioridad habían hecho alguna aproximación a apoyar obras relacionadas con la O. H. No es de extrañar, pues buena parte del alto clero y de la nobleza granadina se encargaron de patrocinar algunas partes del Hospital y nueva iglesia.

Pascasio de Baños, a través de su mayorazgo formado en 1756, se encargó de aportar grandes donaciones para la Sala de Convalecientes del Hospital

Pascasio de Baños, a través de su mayorazgo formado en 1756, se encargó de aportar grandes donaciones para la Sala de Convalecientes del Hospital. Vino a sumarse a la iniciativa de patronazgo que había iniciado el arzobispo Argáiz en el siglo anterior. Utilizó su abundante oro para atender obras asistenciales, una vez acabadas las de albañilería.

El primer y gran beneficiario de su mayorazgo fue su hijo el Marqués de Baños, Jerónimo José. En segundo lugar, la Orden Hospitalaria

El primer y gran beneficiario de su mayorazgo fue su hijo el Marqués de Baños, Jerónimo José. En segundo lugar, la Orden Hospitalaria. El veinticuatro granadino había visto para esa fecha (1756) cómo su hijo había enviudado sin descendencia y su segunda esposa le daba hijos que morían bebés. También el distanciamiento con un hijo que se dedicaba a la milicia en tierras de Cataluña y apenas regresó a Granada. Estas debieron ser las razones por las que, temiéndose que su hijo acabase sin descendencia, estipuló como beneficiaria universal de todos sus bienes a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

En la escritura de constitución del Mayorazgo de Baños preveía que, “por falta de descendencia de nuestro hijo, haya de recaer y recaiga en el convento hospital de nuestro padre San Juan de Dios de esta ciudad (…) a favor de los referidos pobres”. Dejaba como depositario al padre general de la Orden para que dispusiera de sus bienes en caso de que se agotara su linaje en la figura de su hijo.

El primer resultado tangible en el Hospital, con Pedro Pascasio aún vivo, fue el reforzamiento de la Sala de Convalecientes. Ya venía funcionando desde tiempo atrás, pero resultaba insuficiente

El primer resultado tangible en el Hospital, con Pedro Pascasio aún vivo, fue el reforzamiento de la Sala de Convalecientes. Ya venía funcionando desde tiempo atrás, pero resultaba insuficiente. Era una sala a la que pasaban los enfermos mejorados de sus enfermedades, pero que todavía no estaban en condiciones de ser enviados a sus casas. Enriqueció la Sala de Convalecientes añadiendo unas cuantas camas más. Le encomendaba su atención y gestión a personal de la Orden, no del obispado como venía ocurriendo hasta entonces. Otra novedad que introdujo fue abrir su recepción a las mujeres, ya que antes ambos sexos estaban segregados.

Por supuesto, como también era habitual, los patronos exigían a cambio de su apoyo económico un lugar en la iglesia de la Orden en el que depositar sus despojos llegada su muerte y en espera de conseguir un apartamento celestial para la eternidad. Pedro Pascasio también ayudó con su dinero a construir la Basílica nueva. Eligió la capilla de Belén como panteón mortuorio para él y su mujer. Mandó pintar un lienzo que presidiera la Sala de Convalecientes con la imagen de la Virgen de Belén y del Rosario. Se trató de una Virgen con niño de estilo renacentista italiano, con aires de icono bizantino.

Otra pintura similar es la que se conserva en la capilla de Belén de la iglesia. Ambas imágenes tienen sus miradas fijas en el espectador. Se cree que las joyas de este retablo proceden del joyero de Pedro Pascasio y Ana Felipa. Hoy esta imagen preside la segunda capilla de la Basílica, del lado de la epístola, donde pactó tener su cripta o arcosolio de enterramiento. Las pinturas al fresco las hizo el artista más relacionado con la Orden y Pedro Pascasio, es decir, Tomás Ferrer.

El concejal donante dejaba claro que su dinero debía ser destinado a obras, al cuidado de los enfermos, al culto mariano y de San Juan de Dios

El concejal donante dejaba claro que su dinero debía ser destinado a obras, al cuidado de los enfermos, al culto mariano y de San Juan de Dios.

Lo que no ha quedado claro a través de los años es el lugar dónde fueron enterrados Ana Felipa y Pedro Pascasio. No ha sobrevivido referencia al lugar de su sepultura. Dejó la alternativa que lo enterrasen en la capilla del Cristo de las Penas, en caso de que no pudiera ser en la de la Virgen de Belén. Dentro de la Basílica no existe más cripta que la situada a los pies de la nave; ahí no fue enterrado nadie, continúa vacía. Dentro de la iglesia de San Juan de Dios sólo está enterrado el padre Alonso de Jesús y Ortega, bien identificado delante del altar mayor.

En este aspecto, el de perdurar en el tiempo y en la Historia de Granada, Pedro Pascasio de Baños no consiguió su deseado objetivo

En este aspecto, el de perdurar en el tiempo y en la Historia de Granada, Pedro Pascasio de Baños no consiguió su deseado objetivo.

1757, el culmen del prestigio de Don Pedro Pascasio

La nueva iglesia de San Juan de Dios fue levantada ininterrumpidamente entre los años 1734 y 1757 por iniciativa del prior Fray Alonso Jesús de Ortega. En una mezcla de estilos barroco tardío, rococó y churrigueresco. Se decidió consagrar el templo a la Inmaculada y San Juan de Dios en el mes de octubre de 1757. Y ahí estuvo el caballero Pedro Pascasio de Baños para erigirse en uno de los principales protagonistas de varios días de acontecimientos. Fiestas llenas de barroquismo, pomposidad y lujo propios de su personalidad. El Ayuntamiento, es decir, la ciudad, dijeron que sus arcas estaban exhaustas. Por tanto, poco podían aportar. Correspondía al edil Pedro Pascasio hacer de comisario como miembro más antiguo del Concejo. No puso ningún impedimento para aportar de su bolsa lo que fuese necesario; de paso, convirtió su casa en el centro del convite al que asistieron cientos o quizás miles de invitados. Recurro a la crónica de Parra y Cote para comprender la fastuosidad y el dispendio de aquella celebración. Los festejos se prolongaron ocho días.

Comenzaron el día 10 de octubre con la publicación de las fiestas en una procesión por la ciudad. Todas las campanas de Granada anunciaron el inicio

Comenzaron el día 10 de octubre con la publicación de las fiestas en una procesión por la ciudad. Todas las campanas de Granada anunciaron el inicio: dieciséis de la Catedral echadas al volteo, la de la Vela, todas las parroquias y conventos “haciéndose lenguas de metal, que intimaban a los corazones granadinos de júbilo, alborozo, devoción y ternura”.

A las cuatro de la tarde todas las autoridades se citaron en la puerta del palacio de Pedro Pascasio, con las músicas de la ciudad. Se organizó la procesión con caballerías y carruajes. Al frente, portando el estandarte, caminaba Pedro Pascasio “quién llamó la atención de todos, así con el costoso vestido entero que ostentaba bizarro de tisú de plata, con flores escarchadas del mismo metal, perfiladas de seda de color suspiro (gris claro), y en el pecho la más valiosa joya de diamantes y broche de brillantes en el sombrero, y que podían servir de luminosos zafiros en el tachonado firmamento…”

Y no sólo lucía el maduro caballero (67 años) las mejores galas importadas de los sastres de París, sino que sus caballos y su carroza no le quedaban a la zaga. Iba lujosamente enjaezado, con adornos de plata y oro

Y no sólo lucía el maduro caballero (67 años) las mejores galas importadas de los sastres de París, sino que sus caballos y su carroza no le quedaban a la zaga. Iba lujosamente enjaezado, con adornos de plata y oro. Rico caballo para rico caballero ─decían admiradas las gentes─, negro azabache de piel y llamado Zéfiro Andaluz; cubría gualdrapa de terciopelo bordada de plata escarchada “y sobre él, y toda su piel, cubierto de un mosquetero de redecilla de seda pajiza y plata”. Dos lacayos que le escoltaban iban a juego con la caballería, llevando del ronzal otros dos caballos aderezados “el uno encarnado bordado de oro y el otro azul y plata. Detrás, dos bizarras nuevas carrozas doradas con las más costosas guarniciones y correspondientes libreas de paño azul, con galones de seda del mismo color y blanco, chupas con forro de grana… A los dichos señores comisarios, que llevaban las borlas, les acompañaban a cada uno un caballo de mano con tan rico aderezo como el que manejaban sus personas”.

La procesión comenzó a la puerta de la iglesia vieja del Hospital, donde el prior le entregó el estandarte bordado en plata y el escudo de la Orden Hospitalaria. Pedro Pascasio lo tomó del mástil mientras otros dos veinticuatros, sus ayudantes comisarios, le sujetaban las borlas. Aquí echó el primer bando pregonando las fiestas en honor a San Juan de Dios y su nueva iglesia. La procesión inició un largo recorrido por toda la ciudad: calles San Felipe (parte baja de San Jerónimo), Arandas, Niños Luchando, placeta de la Encarnación, Escuelas, Duquesa, Trinidad, Alhóndiga, Puerta Real, Arco de las Orejas, Bibarrambla (donde se repitió el bando y hubo concierto de músicas), Zacatín, Plaza Nueva (nuevo pregón). En la balconada de la Chancillería les esperaba su presidente y su gobierno. Siguieron por calle Elvira, convento del Ángel Custodio, calle Cárcel Baja, regreso a Trinidad, calle Duquesa, San Jerónimo (otro concierto). Y, llegados a la puerta de la nueva iglesia, fue entregado el estandarte al prior.

No sólo se pusieron hasta las botas las autoridades en el palacio de don Pedro Pascasio. También participaron del ágape los enfermos y sus cuidadores en las salas del Hospital cercano

La tarde-noche continuó con un fastuoso convite en el palacio de Pascasio de Baños, allí enfrente. La casa estaba iluminada con hachones como se explicó anteriormente. “Ya ocupados todos los asientos ─refiere el cronista─, se sirvieron bebidas espléndidas en delicados exquisitos sorbetes, frutas heladas de varios géneros que, en fuentes y bandejas, se presentaban como naturales, con repetidos azafates y bizcochos de diversas especies. Después dulces cubiertos, cuya variedad y abundancia cubrían el suelo, y separadamente otras bateas de huevos dobles en carretas de papel, y especiales chocolates, cuya bebida duró tres horas. Y al mismo tiempo dos conciertos de instrumentos músicos, repartidos en separadas piezas de la casa. Y despedido después tan serio convite, les acompañó dicho señor don Pedro hasta que fueron tomando sus coches”.

No sólo se pusieron hasta las botas las autoridades en el palacio de don Pedro Pascasio. También participaron del ágape los enfermos y sus cuidadores en las salas del Hospital cercano. Allí les llevó Pedro Pascasio “tres géneros de bebidas, bizcochos, dulces y chocolate en abundancia.” Y para la comida del día envió gallinas, pan, vino y todo lo necesario. Igualmente, fueron convidados todos los músicos, enfermeras, lacayos y cocheros. Con bollería añadida. “Quedaron todos gustosos y el dicho señor don Pedro el más complacido en haber obsequiado a todos por tan plausible función por el asunto (inauguración de la iglesia) sin que la ciudad tuviese el menor dispendio”.

Aquel convite tan suntuoso fue tan exagerado y con tanta participación de granadinos que se recordó durante muchas décadas. Fue difícil de olvidar aquel lujo de libreas, sombreros y peluquines; caballos y carrozas con guarniciones coloridas y recargadas

Pedro Pascasio pasa al refranero

Aquel convite tan suntuoso fue tan exagerado y con tanta participación de granadinos que se recordó durante muchas décadas. Fue difícil de olvidar aquel lujo de libreas, sombreros y peluquines; caballos y carrozas con guarniciones coloridas y recargadas. Especialmente la figura sobresaliente del Veinticuatro anfitrión y despensero de la fiesta. La procesión inaugural de ocho días de fiesta fue lo más nombrado, incluso trascendió de la ciudad de Granada en gacetillas y cuentos de trasmisión oral. Sería recordada su hazaña en las décadas siguientes. Sobre todo, por haber acaecido en el contraste de una ciudad provinciana como Granada, donde una de cada diez personas que se veía por la calle iba vestida con hábito religioso; otro buen porcentaje vestía en tonos oscuros o culipardos; solamente una pequeña élite solía utilizar el vestuario habitual del Paseo del Prado de Madrid cuando salían a pasear los miembros de la casa real y toda la cohorte de nobles que les seguían. Esa estampa de la procesión de Pedro Pascasio debió resultar un tanto chocante.

Y como postre, Pascasio de Baños solía utilizar su carroza barroca por las principales calles de Granada y para acercarse a sus intereses comerciales y agrícolas de los pueblos de la Vega. Ítem más: empleaba en su vejez una silla de mano para salir a misa o acudir a las sesiones del concejo, portada por sus correspondientes lacayos.

No trascurrió mucho tiempo de aquella ostentación lujosa para que la alta sociedad y sus sirvientes recurrieran a refranes referidos a su persona para calificar exageraciones o lujos excesivos en el vestir o aparentar

No trascurrió mucho tiempo de aquella ostentación lujosa para que la alta sociedad y sus sirvientes recurrieran a refranes referidos a su persona para calificar exageraciones o lujos excesivos en el vestir o aparentar. Dichos como “vistes al estilo Pascasio de Baños”, “vas más recargado que don Pascasio”, “así vestía don Pascasio”, “como el figurín de don Pascasio…” fueron habituales al principio. Años más tarde, se fueron añadiendo calificativos para reforzar sus excesos en el vestir: “Vas más estrafalario que Pascasio de Baños”, “más excéntrico”, “más extravagante”, “más ridículo y estrambótico”, etc.

Los dichos y refranes relativos al vestir lujoso y versallesco de Pascasio de Baños quedaron prácticamente reducidos al ámbito oral granadino. Se perpetuaron hasta bien entrado el siglo XX. Pero no pasaron ─que yo sepa─ al ámbito literario escrito español. Solamente han perdurado algunos refranes, cancioncillas o frases hechas, amoldados a su gusto por cada familia que las utilizaba: “Si quieres saber quién es Pedro Pascasio, dale la vara de Veinticuatro (concejal)”, “Un marqués mal vestido, en poco será tenido”, “No todos los Pedros que llevan espuelas tienen caballos o son caballeros”, “Obras hacen linajes y no libreas ni trajes”, “El vestido del criado te dirá quién es el amo”. Algunos de estos antiguos refranes granadinos es probable que tengan su origen en el convite de Pedro Pascasio; pero son aplicables a cualquier situación de la hidalguía o baja nobleza granadina de siglos pasados.

Algunas sentencias son verdaderos puyazos para insinuar su empeño por fabricarse un linaje que no tenía. Otros son un vivo retrato de cómo hacía vestir a sus sirvientes

Pero, en general, contribuyen a retratar la personalidad del protagonista de esta historia. Algunas sentencias son verdaderos puyazos para insinuar su empeño por fabricarse un linaje que no tenía. Otros son un vivo retrato de cómo hacía vestir a sus sirvientes. También uno de esos refranes apunta directamente a asuntos turbios que protagonizó con las arcas municipales en el medio siglo que ostentó el cargo de munícipe.

A finales del siglo XVIII, cuando llevaba dos décadas muerto, el recuerdo del lujo en la vestimenta de Pascasio de Baños fue protagonista de una revista publicada en Salamanca. El escrito no lleva firma, pero se refiere sin duda alguna al granadino. Es bastante probable que su autor fuese un personaje que por entonces estaba de juez en la Real Chancillería de Granada y debió vivir el convite en primera persona: su autor debió ser Juan Meléndez Valdés, o incluso Juan Gaspar de Jovellanos. El panegírico sobre el lujo en el vestir fue publicado en ocho páginas en el Semanario de Salamanca (21 de junio de 1794). Es una conversación entre un maestro y su discípulo. Incluye un poema cuyo estribillo se repite diciendo al final de cada estrofa… “o yo no lo entiendo/ni Don Pascasio”.

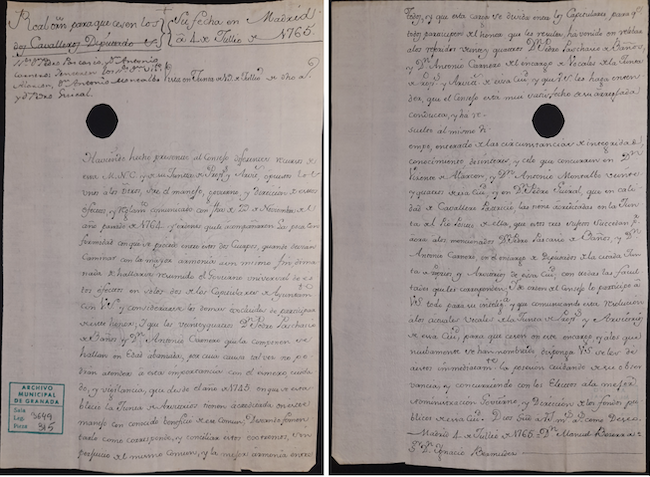

Cuestionado al final de su carrera

En el año 1764 la situación financiera del Ayuntamiento de Granada llegó a la quiebra extrema. Sus caballeros veinticuatro arrastraban muchos años de dispendios y las arcas estaban vacías. El Consejo de Castilla no tuvo más remedio que intervenirlo para poner freno al malgasto (Ver: “Granadinos, divertíos como locos”: un bulo atribuido a los Reyes Católicos) La primera medida de Carlos III fue dotar a la ciudad de un Reglamento de Propios (un presupuesto estricto) y enviar a personal externo al Concejo para controlar sus gastos. Los antecedentes de auditores y hombres de negro.

En palabras llanas, quienes manejaban las entradas y salidas del dinero del Ayuntamiento. Llevaban en el cargo desde veinte años atrás. Pedro Pascasio tenía ya 75 años, tras más de treinta desde que compró la veinticuatría

Resultó que en ese momento eran precisamente Pedro Pascasio de Baños y su compañero Antonio Cameros de Guzmán los dos vocales de la Junta de Propios y Arbitrios. En palabras llanas, quienes manejaban las entradas y salidas del dinero del Ayuntamiento. Llevaban en el cargo desde veinte años atrás. Pedro Pascasio tenía ya 75 años, tras más de treinta desde que compró la veinticuatría.

El Consejo de Castilla les envió una carta de cese y nombró a un intendente de la Chancillería. Les sustituyeron otros dos ediles más jóvenes, pero ya controlados por la Hacienda real. La carta de sus ceses no oculta que se arrastraban disensiones por la forma de gestionar la Junta de Propios y que “su permanencia ocasiona abusos, parcialidades y quejas entre los particulares”. De haber ocurrido hoy, Pedro Pascasio y Antonio Cameros seguramente habrían acabado en los juzgados por malversación y apropiación de caudales públicos.

A Pedro Pascasio le sentó fatal aquel cese fulminante. Reaccionó con un recurso en el que esgrimía su dedicación y buen hacer desde nada menos que 1729 en que empezó a gestionar dinero de la ciudad para diversas obras y encargos

A Pedro Pascasio le sentó fatal aquel cese fulminante. Reaccionó con un recurso en el que esgrimía su dedicación y buen hacer desde nada menos que 1729 en que empezó a gestionar dinero de la ciudad para diversas obras y encargos. Achacó todo a inquinas y envidias personales contra él. Pero la Corona mostró su preocupación por que el principal órgano de gobierno de la Hacienda municipal estuviese exclusivamente en manos de dos veinticuatros ya ancianos. Calificó a sus tres sustitutos (dos ediles y un funcionario externo) como personas con mayor solvencia y conocimientos.

Resultaba que los miembros que controlaban la Junta de Propios eran los veinticuatros mejor pagados de la corporación.

Aquel cese y modo en que se produjo supuso un duro golpe en el prestigio social del poderoso y rico Pedro Pascasio de Baños. Lo entendió como un baldón caído desde Madrid. Continuó todavía casi otra década ostentando el cargo de veinticuatro, ya que eran puestos en propiedad (A su muerte lo heredó su hijo, que lo vendió pronto).

El segundo asunto turbio en que se vio implicada la figura de Pedro Pascasio de Baños ya no tuvo tiempo de sufrirlo en carne viva, pues falleció justo cuando estalló

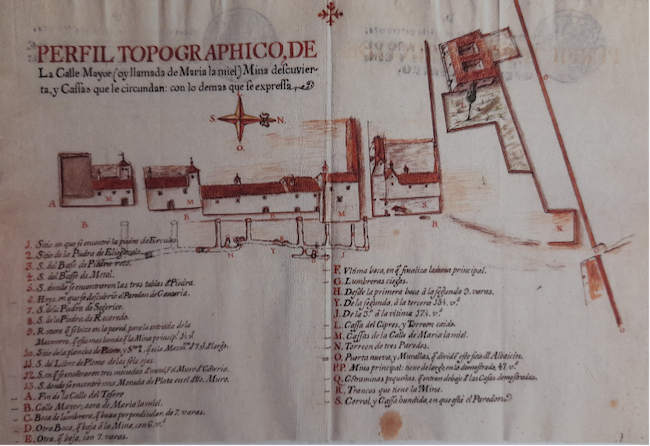

El segundo asunto turbio en que se vio implicada la figura de Pedro Pascasio de Baños ya no tuvo tiempo de sufrirlo en carne viva, pues falleció justo cuando estalló. Se trató de la trama de falsificaciones destapada el 12 de junio de 1774, implicada en las excavaciones y manipulaciones documentales del foro romano del Albayzín y del Voto de Santiago.

Se sabía que era práctica habitual recurrir a falsificaciones documentales para ocultar el pasado de sangre judía o morisca; para engrandecer orígenes nobiliarios que no se tenían. Se recurría a reescribir antecedentes, partidas de nacimientos, inventarse antepasados, etc. Había toda una trama de amanuenses especialistas en caligrafía y dibujo capaces de inventarse y dar por buenas las historias más inverosímiles.

Un ciudadano anónimo envió aquel año una carta al Consejo de Castilla denunciando toda esta trama. Señalaba especialmente como brazo ejecutor a Lorenzo Marín, profesor de arte y pintura

Un ciudadano anónimo envió aquel año una carta al Consejo de Castilla denunciando toda esta trama. Señalaba especialmente como brazo ejecutor a Lorenzo Marín, profesor de arte y pintura. Había sido, y continuaba siendo, uno de los mejores especialistas en la materia; y a Domingo Patiño en rebeldía. El presidente de la Chancillería, Manuel Doz, y el arzobispo Pedro Antonio Barroeta ordenaron una investigación. El asunto implicaba a personal de la Chancillería y de la curia eclesiástica. Aunque resultó que la mayoría de señalados ya habían fallecido para 1774; entre ellos se mencionaban al padre Flores Oddouz, el Padre Echevarría (el de los Paseos por Granada*), Francisco Sotelo y Joaquín Sotelo. Sobresalía como cabeza pensante Francisco de la Cova, abogado y profesor de jurisprudencia de la Real Chancillería.

Durante el largo juicio (sentenciado en 1780) que siguió por aquellas falsificaciones salió a relucir varias veces el nombre de Pedro Pascasio de Baños. Se puso de manifiesto que él había recurrido a “escrituras suplantadas”

Durante el largo juicio (sentenciado en 1780) que siguió por aquellas falsificaciones salió a relucir varias veces el nombre de Pedro Pascasio de Baños. Se puso de manifiesto que él había recurrido a “escrituras suplantadas”. Los Baños echaron mano a Francisco de la Cova, como especialista en genealogías, para que “corrigiera asientos primeros en libros de bautismos y desposorios en las respectivas parroquias”. Siempre con la complicidad de curas, sacristanes, funcionarios y escribanos públicos. El falsario De la Cova tuvo negocios con los Baños en 1761-2, e incluso hubo discrepancias entre el abogado y su cliente por lentitud e inacción. Pedro Pascasio le acusó de negligente y “dejar correr la fama de bastardo de su padre” (Jerónimo Agustín, el que se hacía llamar Señor de Baños y descender del caballero de Santiago Diego de Baños).

Pero sí contribuyó a emporcar su prestigio y el de su árbol genealógico en la figura de su único sucesor: Jerónimo José de Baños.

Todo aquel proceso no influyó en nada sobre la vida de Pedro Pascasio de Baños puesto que cuando fue fallado él llevaba muerto seis años. Pero sí contribuyó a emporcar su prestigio y el de su árbol genealógico en la figura de su único sucesor: Jerónimo José de Baños.

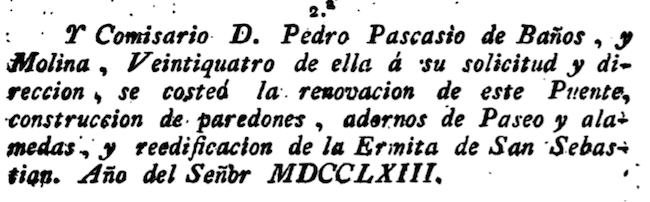

* Juan Echevarría, en sus Paseos por Granada (publicado en 1764, en pág. 375), menciona a Pascasio de Baños como responsable del arreglo del Puente del Genil, muros, alamedas y ermita de San Sebastián; todavía se hallaban destrozados desde la riada del año 1600. Allí dejó la siguiente inscripción, ya desaparecida:

El Marqués de Baños se hizo catalán

El único descendiente de Pedro Pascasio y Ana Felipa que llegó a la madurez fue su segundo vástago, al que bautizaron como Jerónimo José Cecilio Pedro de Alcántara de Baños y Utrera Molina y López Enríquez (nacido en su casa de la calle Molinos el 30 de noviembre de 1718).

Quizás tuvo la oportunidad de conocer al adolescente Carlos de Borbón y Farnesio, primero de los descendientes del rey Felipe V con su segunda esposa. Años más tarde tuvieron oportunidad de compartir vida en tierras italianas cuando el Borbón fue nombrado rey de las Dos Sicilias

La mayoría de los datos que conocemos de él están contenidos en su extenso expediente militar, en otro aportado en 1794 como pruebas de sangre para obtener la Cruz de Carlos III y por los pleitos que entabló en Granada para modificar el testamento de su padre.

El joven Jerónimo José tenía once años cuando estuvo la corte de Felipe V residiendo unos meses en Granada. Quizás tuvo la oportunidad de conocer al adolescente Carlos de Borbón y Farnesio, primero de los descendientes del rey Felipe V con su segunda esposa. Años más tarde tuvieron oportunidad de compartir vida en tierras italianas cuando el Borbón fue nombrado rey de las Dos Sicilias.

Jerónimo José de Baños fue enviado como cadete al regimiento de Malta en junio de 1730, sin haber cumplido los doce años. Ahí inició una larga y exitosa carrera militar que culminó como capitán general de Cataluña. Sirvió en Orán. Después pasó a Italia, donde participó en escaramuzas de Pugluia, Capua y Bitonto. En el año 1734 ya era teniente del regimiento de caballería de Ribagorza; y pocos meses después, capitán. Tenía sólo 17 años. En 1735 llegó el infante Carlos (Carlos VII) como rey de las Dos Sicilias (futuro Carlos III de España). Allí tuvieron la oportunidad de reencontrarse.

Jerónimo José tomó parte en la segunda guerra de Italia en enero de 1742 para defender la corona de Carlos VII. Ostentaba ya el grado de teniente coronel

Jerónimo José tomó parte en la segunda guerra de Italia en enero de 1742 para defender la corona de Carlos VII. Ostentaba ya el grado de teniente coronel. El éxito de sus acciones militares le valió la obtención del título de Marqués de Baños, otorgado por el rey. No había cumplido aún los 24 años. Esa era la versión oficial, sus méritos de guerra en Italia; pero la realidad fue que el título lo adquirió con el dinero que su padre enviaba a la Corona desde Granada. La compra de títulos para financiar las guerras fue muy habitual en esa época.

Aquel título de Marqués de Baños debió colmar de orgullo a su padre en Granada. Su apellido daba el saltó importantísimo de cuestionado Señorío de Baños a Marquesado de Baños. Se apresuró a poner casa a su hijo Jerónimo José en una de sus propiedades del Realejo (en la calle Ballesteros, actual número 9). Y a labrar un escudo nobiliario para lucirlo en el dintel de la portada. Es el pequeño escudo que figura todavía en esa casa. Lo diseñaron a partir de un escudo genérico del apellido Baños, donde figuran castillos, un lobo bajo un árbol y un león. En este caso concreto, mezclaron elementos del escudo real del bisabuelo Luis López Enríquez de Alcántara (el industrial del Albayzín y propietario de trapiches azucareros en la Costa), mezclados con algún elemento particular del militar Jerónimo José. Esta casa de la calle Ballesteros jamás fue habitada por el personaje al que representa, ya que regresó poquísimas veces a su ciudad natal.

El flamante Marqués de Baños desarrolló su larga carrera militar en Italia, en Orán (Argelia) y en la Península con los Dragones de Almansa. En 1763 ya era brigadier. Entre los años 1766-8 fue nombrado corregidor de la ciudad de Manresa. Y en 1789 llegaba a teniente general. A partir de estas fechas se centró en las guerras de la Convención contra Francia, en el Rosellón, en calidad de capitán general de Cataluña.

En lo personal, contrajo primer matrimonio muy joven (30 años) con una viuda aristócrata con grandeza, de 65 años. Era la Condesa de Clavijo y Marquesa de Auñón, Francisca Javiera de Lanuza (1685-1754)

En lo personal, contrajo primer matrimonio muy joven (30 años) con una viuda aristócrata con grandeza, de 65 años. Era la Condesa de Clavijo y Marquesa de Auñón, Francisca Javiera de Lanuza (1685-1754). Obviamente, no pudo tener descendencia con ella. Volvió a casarse con la catalana María Manuela Sentmenat-Oms Cartella, hija del Marqués de Castelldosrius. En este segundo matrimonio tuvo siete hijos; pero todos fallecieron en la infancia, a excepción de José María de Baños y Sentmenat, que llegó a teniente del ejército; falleció en 1794.

El Marqués de Baños recibió en 1794 la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Y, al año siguiente, el hábito de la Orden de Santiago. En su expediente de limpieza de sangre se aprecian multitud de contradicciones, incongruencias y falsificaciones documentales de sus ascendientes. Fruto de las manipulaciones que había pagado su padre a los falsarios granadinos.

La relación del único Marqués de Baños con su padre no debió ser muy estrecha ni fluida en los últimos años, a partir de 1756 cuando constituyó el mayorazgo que repartía buena porción de sus bienes para beneficencia y cultos religiosos

La relación del único Marqués de Baños con su padre no debió ser muy estrecha ni fluida en los últimos años, a partir de 1756 cuando constituyó el mayorazgo que repartía buena porción de sus bienes para beneficencia y cultos religiosos. Ya por entonces su madre había enfermado y falleció varios años antes que su padre. Al año siguiente de la muerte de su padre, ya se ve a su hijo pleiteando en la Real Chancillería de Granada contra la Cofradía del Rosario y, sobre todo, contra la Orden de San Juan de Dios. Hizo todo lo posible por deshacer los deseos de su progenitor, anular su testamento y/o desviarlo al Hospital del Refugio en el peor de los casos. No lo consiguió debido a la inesperada muerte del único nieto de Pedro Pascasio que llegó a la madurez. Incluso entre 1794 en que murió el nieto y 1797 en que falleció el Marqués rebuscó líneas de sangre laterales del apellido Baños para fastidiar a la O. H. No las encontró porque todos los hermanos de su padre murieron sin dejar descendencia; recordemos que fueron religiosos en conventos. A partir de 1798, los hermanos de San Juan de Dios empezaron a vender sus valiosas posesiones para afrontar sus gastos y seguir abriendo hospitales.

De esta manera tan dramática empezó a perderse el recuerdo del apellido de una familia, los Baños, que lo fueron casi todo en Granada desde finales del XVII y todo el XVIII

De esta manera tan dramática empezó a perderse el recuerdo del apellido de una familia, los Baños, que lo fueron casi todo en Granada desde finales del XVII y todo el XVIII. Seguro que a Don Pedro Pascasio le hubiera gustado pasar a la historia como lo hizo Ana de los Cobos, emparentada con Hernando de Zafra que patrocinó la primera iglesia de San Juan de Dios y tiene su lápida nada más entrar a la capilla vieja. A la vista de todos.

Don Pedro Pascasio se fue al otro mundo sin que su dinero le consiguiera un enterramiento nobiliario en la capilla del Rosario de Santo Domingo ni en la Basílica de San Juan de Dios. También Maracena borró su nombre a la que fue su calle. Y para rematar la faena, los registradores vaciaron por completo su palacio barroco de la calle Arandas y no queda el más mínimo rastro de los secretos que guardó esa casona.

-

“Frontispicio, retoque y mejora de las fotografías: Luis Ruiz Rodríguez”

Otros reportajes de Gabriel Pozo Felguera relacionados:

-

Pedro Pascasio de Baños, el Veinticuatro más nombrado, rico y benefactor del XVIII

-

San Juan de Dios, el Hospital “okupado”

-

“Granadinos, divertíos como locos”: un bulo atribuido a los Reyes Católicos