La inquietante veleta cabeza de turco que corona la Real Chancillería

-

La legendaria veleta que lució sobre el palacio del rey Badis ─el Gallo de Viento─ era en realidad un jinete de bronce con adarga y banderola, desaparecida en el siglo XVII

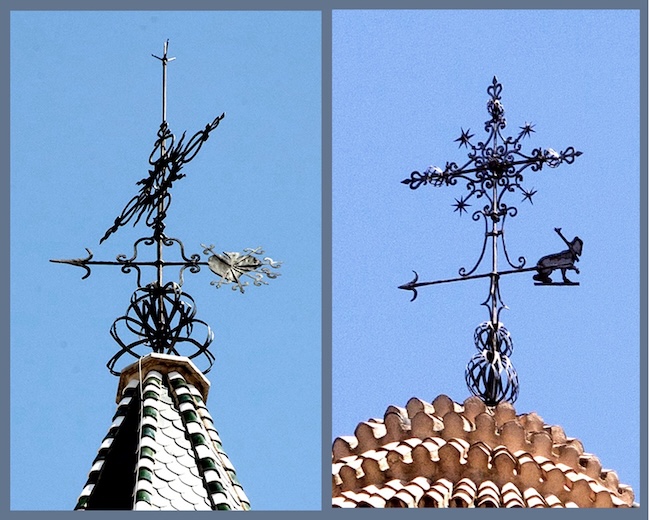

En algunos casos se trata de verdaderas contribuciones artísticas que coronan espadañas y cimborrios de catedrales, muchas ya convertidas en milenarias y famosas

La veleta es un instrumento de origen antiquísimo que se coloca sobre las torres más altas de los edificios para indicar la dirección del viento. En algunos casos se trata de verdaderas contribuciones artísticas que coronan espadañas y cimborrios de catedrales, muchas ya convertidas en milenarias y famosas. Son los casos del Giraldillo de la Giralda de Sevilla, un ángel con bandera que ayuda a su movimiento; el Peromato de Zamora, un caballero vestido con armadura medieval; el Gallo Veleta de San Isidoro de León, un pollo sobre una esfera y un cono quizás del siglo VI; el Mariquelo, la Mariseca y el Gallo de la Torre de la Catedral de Salamanca; la Gobierna, también de Zamora, una alegoría de la Fama con trompeta, etc.

La más famosa de todas las veletas que ha tenido la ciudad de Granada fue la montada por la primera dinastía musulmana, la zirí (1013-1091)

La más famosa de todas las veletas que ha tenido la ciudad de Granada fue la montada por la primera dinastía musulmana, la zirí (1013-1091). Las referencias apuntan a que fue colocada durante el programa de grandes obras públicas del reinado del tercer emir Badis Ben Habús al-Mansur (1038-73), cuando fue construida la zona palaciega en la Alcazaba Cadima. Coincidiría con lo que después ha sido Daralhorra, Santa Isabel la Real, Iglesia de San Miguel y Casa de la Lona. En esta última parte, la que se acerca más al borde del montículo, habría estado ubicada una torre. El alminar lo coronaba una gran veleta de bronce con la figura de un caballero y su caballo dispuestos para la batalla. Giraría para indicar la dirección del viento y se vería desde todos los contornos.

Pero no fue hasta la publicación de la 'Historia y Rebelión' de los Moriscos del Reyno de Granada, año 1600, de Luis de Mármol Carvajal, cuando quedó constatada su existencia

La referencia más antigua que tenemos sobre su existencia figura en los textos de Ibn Al-Jatib (1313-74). Este autor narra incluso que en los subterráneos del palacio de Badis halló el primer emir almorávide (Yusuf ben Tasufin) incalculables riquezas (“Alcatifas, tapices y cortinajes cuajados de esmeraldas, rubíes, diamantes y perlas. Un collar con 400 perlas, cada una de las cuales valía 200 ducados”).

Pero no fue hasta la publicación de la Historia y Rebelión de los Moriscos del Reyno de Granada, año 1600, de Luis de Mármol Carvajal, cuando quedó constatada su existencia. Aquel libro debió escribirlo en la década de 1570-80, tras finalizar la guerra de las Alpujarras. Luis de Mármol es seguro que vio todavía los restos de aquella torre, e imaginamos que la veleta seguiría coronándola. La descripción que hizo es la siguiente:

“El primero y más alto está junto con la Alçazava antigua en la parrochia de San Miguel, y allí fueron los palacios de Bedeci Aben Habuz, en las casas del Gallo, donde se vee una torrecilla y sobrella un cavallero vestido a la morisca sobre un caballo ginete, con una lança alta, y una adarga embraçada todo de bronze, y un letrero al través de la adarga que decía desta manera: Calet el Bedici Aben Habuz quidarrehabez Lindediluz, que quiere decir dice el Bedici Avan Habuz que desta manera se a hallar al Andalus, y porque con cualquier pequeño movimiento de ayre buelve aquel cavallo el rostro, le llaman los moriscos Dic Reh, que quiere dezir Gallo de Viento, y los christianos llaman aquella casa del Gallo”.

A partir de aquella descripción surgieron infinidad de leyendas que las recogieron los escritores del siglo XVIII y, sobre todo, los románticos de la primera mitad del XIX

A partir de aquella descripción surgieron infinidad de leyendas que las recogieron los escritores del siglo XVIII y, sobre todo, los románticos de la primera mitad del XIX. Fueron los que popularizaron una serie de leyendas del Gallo de Viento y de la Casa del Gallo que heredó su nombre. Los arabistas del XIX traducían la expresión árabe Dar-el-dih-reh como Casa del Gallo de Viento. Dos de las primeras narraciones aparecieron en “Cuentos de la Alhambra (W. Irving, 1833 en castellano) y “Semanario Pintoresco (1840, sin firma)”.

Existieron dos versiones de la inscripción que figuraba en la banderola que colgaba de la lanza. La más sencilla decía: “Dice el sabio Abén Abuz que así se defiende el andaluz”. La más larga: “El palacio de la hermosa Granada es digno de consideración. Su talismán da vueltas según las vicisitudes del tiempo. El viento rige a su jinete, a pesar de su solidez, más no sin misterios, porque en verdad, después de subsistir breve tiempo, lo azotará un infortunio que destruirá al palacio y a su dueño”.

Interpretaban que en realidad el Gallo de Viento era una especie de talismán que no era movido por el viento, sino que tuvo cualidades adivinatorias. La dinastía zirí caería cuando lo hiciera su veleta. Debería, por tanto, haber desaparecido en el año 1091, cuando los almorávides destronaron a los ziríes. Pero no ocurrió así porque se menciona que en 1465 quedó fija señalando a África, pues en ese año sucumbió el Sultanato Benimerín de Fez que era el que sostenía al Reino de Granada. También habría apuntado al valle del río Velillos (Moclín) por donde iban a entrar las tropas de Isabel y Fernando que levantaron el campamento de El Gozco (Santa Fe) para la definitiva rendición de la Granada musulmana.

No es descartable que el caballo de la veleta derivara en gallo a partir de la interpretación latina posterior que se refería a los caballeros que tenían mucho gallo, es decir, eran soberbios, vanidosos o dominantes

No es descartable que el caballo de la veleta derivara en gallo a partir de la interpretación latina posterior que se refería a los caballeros que tenían mucho gallo, es decir, eran soberbios, vanidosos o dominantes. Unos gallitos como ya se decía en Roma: Caeteros dominari. Suprà caeteros se efferre. Y la posición de dominancia de aquella veleta debió ser determinante sobre la ciudad y el paisaje. Algo parecido a lo que fue la cercana torre del Carmen de las Maravillas en el siglo XX.

El único vestigio que queda de aquel palacio, su torre y la veleta es un solar y la calle perimetral llamada Callejón del Gallo. Es probable que todavía se encuentren los cimentos de aquella torre en el solar abandonado de la Casa de la Lona

La zona palaciega de la Alcazaba vieja dejó de tener importancia en Granada a medida que la colina enfrentada, la Alhambra, empezó a acoger a la nueva dinastía, la nazarí. Pero la edificación quedó todavía en propiedad de la rama femenina de los emires; Daralhorra no significa otra cosa que casa de la señora (la reina). En tanto que la parte donde estaba la veleta (Casa de la Lona) dio paso a un palacio a finales del XVI-principios del XVII; fue reconvertido por Rolando de Levanto en residencia personal. El edificio sufrió un incendio en 1639 y posiblemente con ese motivo fue con el que el lugar pasó a reconvertirse en casa del obispo Ascargorta, convento, fábrica de lonas y cuerdas y, finalmente, corrala de vecinos. Fue demolida en 1975. El único vestigio que queda de aquel palacio, su torre y la veleta es un solar y la calle perimetral llamada Callejón del Gallo. Es probable que todavía se encuentren los cimentos de aquella torre en el solar abandonado de la Casa de la Lona.

Lenguaje de signos del XVI

El siglo XVI cristiano trajo a Granada aires constructivos y costumbres castellanos. Los yamures que coronaban minaretes con sus tres bolas y su media luna fueron paulatinamente sustituidos por cruces, aunque reaprovecharon algunas de aquellas esferas. En el vástago fueron colocando veletas con diseños que indicaban claramente la dedicación de esos edificios a usos religiosos. En las residencias particulares o palaciegas la mayoría incluyeron escudos de armas o banderolas al viento.

Las grandes chimeneas, los grandes portones en las casas, el carro, las yuntas de bueyes, las balconadas de las casas y sus alturas eran también señales que, subrepticiamente, indicaban el poder y la distinción social de quienes vivían en esos palacios

La nueva etapa cristiana incrementó el uso de sistemas de signos externos para extender su nueva cultura y sus costumbres. En aquel nuevo repertorio proliferaron los blasones y escudos de piedra sobre dinteles y fachadas como marca externa del poder de la familia que ocupaba la casa solariega. La Iglesia y las órdenes religiosas recurrieron a la pintura y escultura para narrar los agrandes acontecimientos bíblicos y evangélicos, pues la inmensa mayoría del pueblo no sabía leer. Las grandes chimeneas, los grandes portones en las casas, el carro, las yuntas de bueyes, las balconadas de las casas y sus alturas eran también señales que, subrepticiamente, indicaban el poder y la distinción social de quienes vivían en esos palacios; si había gran chimenea es que no se pasaba frío, se era pudiente; un enorme portón para carro y bueyes era indicación de que se poseían tierras y negocios; si la casa tenía cámaras altas y secadero, también indicaba que se trataba de una gran familia que almacenaba granos y disponía de sirvientes.

Para rematar los nuevos lenguajes de signos que importaron los cristianos no hay que olvidar los toques de campanas

Para rematar los nuevos lenguajes de signos que importaron los cristianos no hay que olvidar los toques de campanas. Sus sonidos tuvieron una importancia capital en la forma de comunicarse en la ciudad: por el tipo de toque se sabía la hora, qué persona había muerto, en qué collación se había registrado un incendio y había que acudir a sofocarlo, qué autoridad convocaba, etc.

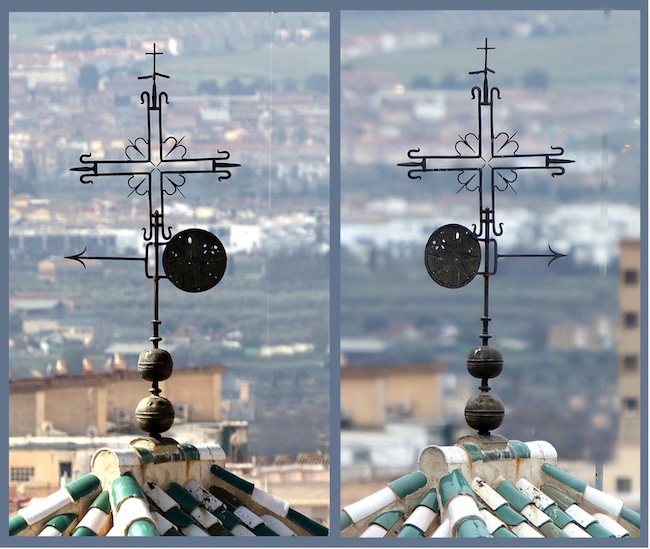

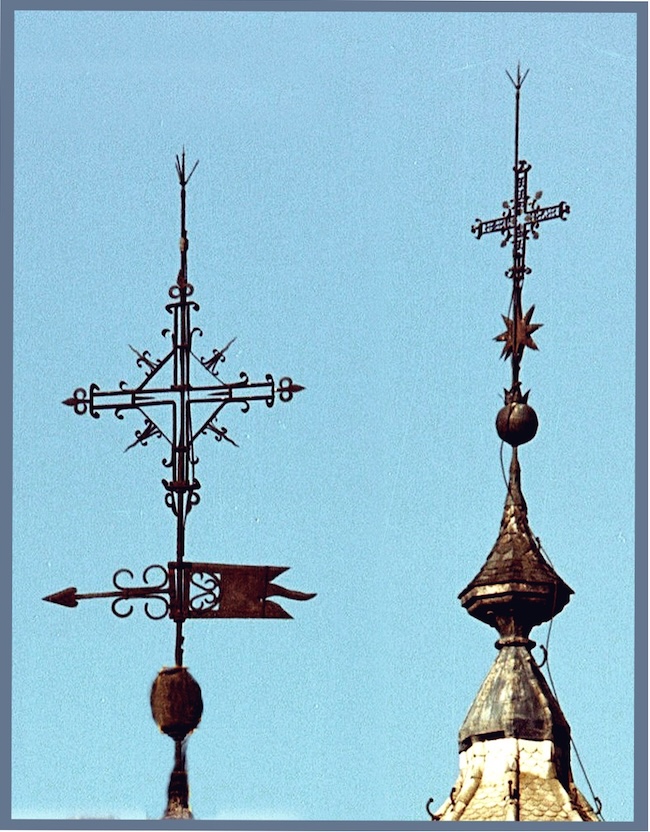

Y el más alto de todos, el más visible, era el de las veletas que coronaban las espadañas, campanarios y cimborrios de los edificios. Principalmente religiosos. A medida que fueron surgiendo las iglesias ─incluso las reconvertidas a partir de mezquitas y sus alminares─ se les colocó tejado y en lo más alto de la confluencia de caballones pinchaban su correspondiente veleta. Casi siempre asociada al vástago de una cruz. Su misión principal fue marcar la dirección del viento, pero también indicativo de propiedad o logotipo de la institución que la había erigido.

Los siglos XVI y XVII ─el periodo de mayor apogeo constructivo de la ciudad de Granada─ quedaron sembrados de veletas. La mayoría de ellas son las que todavía subsisten sobre los tejados, o herederas rehechas con las originales

Los siglos XVI y XVII ─el periodo de mayor apogeo constructivo de la ciudad de Granada─ quedaron sembrados de veletas. La mayoría de ellas son las que todavía subsisten sobre los tejados, o herederas rehechas con las originales. Sus cronologías son paralelas a las fechas de erección de los edificios. No obstante, faltan muchas de las primigenias porque a lo largo de los siglos se fueron deteriorando o cayeron víctimas del viento o de rayos. A finales del siglo XVIII la ciencia conoció que las veletas actuaban como elementos atrayentes de chispas eléctricas; se registraron algunos casos de rayos que las destruyeron, incluso incendiaron campanarios. Por eso surgió el temor y muchas fueron desmontadas. Hasta bien entrado el siglo XIX no empezaron a proliferar los pararrayos que evitaron aquellos sustos y salvaron muchas veletas. De ahí que abunden bastones contra los pararrayos al lado de cruces con veleta.

Hay bastantes referencias a daños causados por las descargas eléctricas en las veletas

Hay bastantes referencias a daños causados por las descargas eléctricas en las veletas. Por ejemplo, el 22 de mayo de 1881 vació una terrible tormenta sobre la ciudad; un rayo penetró por la veleta de Santa María de la Alhambra e incendió la armadura del tejado. Ese mismo día cayeron otros dos rayos sobre la Torre de la Vela y la de Comares. También por aquella época otro rayo acabó con la veleta que coronaba la torre de la iglesia de San Cristóbal. En Loja (6 de noviembre de 1972) un rayo penetró por la torre de la iglesia de la Encarnación y produjo un incendio en el mueble de madera que contenía el reloj.

Abundantes en la Montaña Pétrea

Entre la selección de veletas granadinas que traigo a este artículo se encuentran las varias que podemos ver en el conjunto de edificios que forman la montaña pétrea (Catedral, Capilla Real, Sagrario, Sacristía y Lonja). Las dos más altas y llamativas son las colocadas sobre el cimborrio de la capilla mayor y en la torre del reloj. Conocemos la fecha en que fue instalada la del cimborrio, ya que lo hizo el arquitecto Diego de Siloé en 1561. Colocó, coronando el casquete, una veleta no exagerada en su tamaño, pero sí sobre una barra metálica que traspasa toda la viguería de madera que sustenta el tejado. Es una simple banderola al viento.

Esta veleta de azucenas ya estuvo situada antes sobre la primera torre del reloj que hubo; y vuelta a su posición inicial con la segunda torrecilla más esbelta, al actual (de 1681)

Muy cercana se encuentra la más curiosa de este conjunto edilicio, la de la torre del reloj. Es una banderola también muy sencilla, pero con la particularidad de que tiene perforado el dibujo de un jarrón de azucenas. Este florero es el símbolo de la Catedral de Granada, reproducido también en piedra sobre el rosetón central de la fachada principal. Esta veleta de azucenas ya estuvo situada antes sobre la primera torre del reloj que hubo; y vuelta a su posición inicial con la segunda torrecilla más esbelta, al actual (de 1681).

Aunque la más antigua de todas las veletas de la montaña pétrea es una muy pequeña colocada sobre el arco metálico que sujeta la campana de la Capilla Real (1521). Una simple banderola al viento.

Las inquietantes veletas del Palacio de Justicia

Las tres veletas que más llaman la atención son las que rematan las tres torres que tiene el complejo de edificios que hoy conforman la Real Chancillería. En la parte delantera, a la izquierda de la terraza de la fachada principal, existe una pequeña torre que sustenta la veleta y el pararrayos añadido. La torre de piedra de Alfacar es de la segunda mitad del siglo XVI, al igual que todo el edificio de tres grandes patios. Esta primera veleta está formada por una cabeza cortada de un personaje musulmán, seguramente de un turco o un berberisco. Se encuentra en bastante buen estado de conservación a pesar de los cuatro largos siglos que debe tener. No sabemos si es la original o ha sido rehecha en alguna ocasión, porque está un poco corroída, incluso está tuerta.

Una cabeza de turco o un chivo expiatorio en el mundo de la Justicia tiene un significado asociado a persona que se carga con una culpa que no es suya. O que se le utiliza para eximir a otras. No creo yo que el mensaje vaya por estos derroteros

Es todo un misterio su origen y el significado que su promotor o promotores quisieron trasmitir a la ciudadanía. No conocemos rastros documentales que hayan quedado escritos en acta alguna de los oidores que la gobernaron con calidad delegados regios desde el siglo XVI hasta 1836. Una cabeza de turco o un chivo expiatorio en el mundo de la Justicia tiene un significado asociado a persona que se carga con una culpa que no es suya. O que se le utiliza para eximir a otras. No creo yo que el mensaje vaya por estos derroteros.

En el terreno de las conjeturas podemos aventurar que esa cabeza de turco fue forjada en un tiempo en que el turco, el imperio de la sublime puerta, era el imperio que suponía la mayor amenaza y competencia para el imperio español. Cobrarse la vida de un turco, cortarle la cabeza y pasearla colocada en una pica era el mayor de los honores para un soldado español desde los siglos XVI a XVIII. Recuérdese también que la mayor amenaza que sufrió el Reino de Granada durante esos siglos fue la de corsarios berberiscos arrasando poblaciones y tomando esclavos en sus costas. Turco era sinónimo de demonio.

En ese caso podría tratarse de una referencia a las cabezas de Abén Humeya o Abén Abóo. Y los soldados podrían pertenecer al ejército de Don Juan de Austria

También cabe la posibilidad de que su origen se encuentre en un aviso a navegantes del presidente Pedro de Deza que gobernaba la Chancillería durante la Guerra de las Alpujarras, momento en que se construía el edificio. En ese caso podría tratarse de una referencia a las cabezas de Abén Humeya o Abén Abóo. Y los soldados podrían pertenecer al ejército de Don Juan de Austria.

Y estos edificios que conforman la actual Chancillería (la Audiencia y la Cárcel) fueron construidos durante el mayor fragor de aquellas luchas entre los dos imperios que dominaban entonces el Mediterráneo: el turco en Oriente y el español en Occidente. En cierto modo, la cabeza del turco como símbolo de victoria española vino a suceder al Santiago Matamoros de tiempos anteriores, durante las guerras de conquista entre cristianos y musulmanes de la Península.

La probabilidad de que la cabeza cortada a un turco luzca como trofeo de guerra, siglos después encima de la Real Chancillería, se refuerza al fijarse en las dos veletas casi gemelas que coronan las torres traseras del que fue edificio de la cárcel

La probabilidad de que la cabeza cortada a un turco luzca como trofeo de guerra, siglos después encima de la Real Chancillería, se refuerza al fijarse en las dos veletas casi gemelas que coronan las torres traseras del que fue edificio de la cárcel. Se trata también de otros dos guerreros, de cuerpo entero; no se distingue si van ataviados con calzas de soldados de los tercios o en realidad son monfíes levantados en armas; en sus manos izquierdas sujetan el fruto de una Granada y en las derechas uno porta una espada y el otro un cañón de mano. En los círculos de las crucetas que los sustentan están los símbolos de un castillo y un león. Referencia segura al escudo de España.

Estos tres símbolos de tintes tan belicosos en las veletas contrastan con las esculturas de la fachada

Estos tres símbolos de tintes tan belicosos en las veletas contrastan con las esculturas de la fachada: son imágenes propias de la Justicia y la Templanza, más acordes con la esencia de los edificios judiciales.

Son tres veletas que hoy desentonarían. Serían políticamente incorrectas para una sociedad en la que Turquía y España han pasado de ser acérrimas enemigas a firmar una alianza de civilizaciones (sic). Son vestigios de una historia pasada respetable y comprensible. Mal haría el que se atreva a suprimirlos. Esta curiosidad no debe sumarse a la lista de la nueva generación de revisionistas que padecemos.

Otras cabezas que rodaron

La cabeza de turco de la Real Chancillería no es el único trofeo étnico que se enseñorea en lo más alto de un edificio de Granada o relacionado con las hazañas de famosos granadinos. Tenemos otros dos ejemplos históricos tanto o más curiosos: el de la cabeza del Moro Tarfe de Santa Fe y la cabeza cortada por el almirante Don Álvaro de Bazán.

En el primero de los casos contemplamos la fachada de la iglesia de Santa Fe. Un edificio del último tercio del siglo XVIII diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez. En el centro del entablamento que corona la nave central, entre las dos torres campanario, aparece una cruz con la leyenda Ave María; dos palmas nacen del pie de la cruz y se abren. Y el pedestal es una cabeza de turco o de musulmán cortada, colocada en posición lateral con la cara vuelta al espectador.

El resultado fue que el caballero enviado por el rey Fernando habría resultado vencedor y regresó con la cabeza cortada de su oponente; fue colocada sobre una pica en una de las puertas

Representa el episodio épico del encuentro caballeresco entre el Moro Tarfe y el cristiano Garcilaso de la Vega. Todo parte de un poema del siglo XVI que se refiere a un supuesto desafío entre dos caballeros, uno nazarí y otro castellano. Supuestamente, el tal Tarfe se habría dirigido al campamento de Santa Fe durante el cerco de Granada (1491). Desafió a batirse en duelo al capitán de los cristianos que aceptase el envite; si ganaba el granadino, los cristianos levantarían el cerco. Hubo batalla a las afueras de El Gozco, más o menos en la zona que hoy está la Cruz del Ave María en esta población. El resultado fue que el caballero enviado por el rey Fernando habría resultado vencedor y regresó con la cabeza cortada de su oponente; fue colocada sobre una pica en una de las puertas.

Esta leyenda inspiró al arquitecto Ventura Rodríguez a la hora de rematar el tejado. Colocó la cabeza cortada del Moro Tarfe, las dos ramas de palmera en forma de V (de victoria), el cartel del Ave María y una cruz formada por la pica cristiana vencedora.

Ya en el tercer centenario de su muerte se barajó la idea de dedicarle una estatua en su ciudad natal, pero el intento quedó reducido a una calle de dos tramos que dan a la Gran Vía

Otro caso más. El granadino Álvaro de Bazán y Guzmán (Granada, 1526-Lisboa, 1588) fue apodado el almirante jamás vencido. Dominador de mares, turcos, berberiscos y corsarios ingleses. Nació en el solar que hoy ocupa la Plaza Isabel la Católica. En Granada, sólo se le recuerda en un medallón colocado en la esquina del BBVA, en el año 1988. Ya en el tercer centenario de su muerte se barajó la idea de dedicarle una estatua en su ciudad natal, pero el intento quedó reducido a una calle de dos tramos que dan a la Gran Vía. Aquel monumento, diseñado por Mariano Benlliure, quedó para adornar la antigua plaza del Ayuntamiento de Madrid. Granada no tuvo mayor interés. Es una figura de cuerpo entero.

Pero la fama del granadino ─más reconocido fuera que en Granada─ fue retomada y acrecentada en la época del franquismo incipiente. La Armada decidió homenajear en la Escuela Naval de Marín al que fue Primer Marqués de Santa Cruz (de Mudela). Encargó una estatua a uno de los escultores más representativos del momento, el gallego Francisco Asorey. Fue fundida en el año 1943 y colocada en el patio de la Escuela de mareantes.

Por entonces se echaba mano de los grandes hitos del imperio español. Del yugo y las flechas de los Reyes Católicos, de los conquistadores de Indias y de los almirantes cortacabezas de turcos. Éste fue el motivo elegido por el escultor: Don Álvaro de Bazán sentado sobre la cabeza cortada a un turco, como símbolo de su batalla en Lepanto y otras muchas escaramuzas en el Mediterráneo occidental.

Quizás, de haber cuajado aquella primera idea, hoy la plaza Isabel la Católica no estaría presidida por la escultura de Colón y la Reina, sino de un Álvaro de Bazán sentado sobre un turco

De aquella escultura se hizo un primer molde para copia que siempre se pensó iba a venir destinada a Granada. Pero fue cambiada por la de Carlos V en la Plaza de la Universidad. Eran los años cuarenta de euforia colocando estatuas y placas a las glorias históricas de Granada. Pero en el intermedio se cruzó la cesión (1949) del Palacio del Viso para que sirviera como archivo-museo de la Marina. En el Puerto del Muradal, límite que separa Andalucía de La Mancha. Y allí que fue a parar la copia, en la plaza del Viso del Marqués que antecede al Palacio del Marqués de Santa Cruz. Quizás, de haber cuajado aquella primera idea, hoy la plaza Isabel la Católica no estaría presidida por la escultura de Colón y la Reina, sino de un Álvaro de Bazán sentado sobre un turco. Precisamente sobre la que fue residencia, convento e iglesia de los Bazanes (Sancti Spíritus). De esta manera Granada se hubiese cobrado una tercera cabeza de moro.

RUTA DE ALGUNAS VELETAS

No queda ninguna veleta monumental en Granada, al estilo del Giraldillo o de tamaño espectacular. La mayoría sobre edificios religiosos ofrecen símbolos relacionados con la Biblia. Hay otras que son logotipos de parroquias o de órdenes. Y muchas de significado desconocido. En las construcciones civiles o particulares se repiten motivos de gallos, caballitos y muchas banderolas al viento. También las hay muy elaboradas con paisajes, delfines, temas deportivos, etc. Aunque cada vez es más difícil contemplarlas porque los edificios han crecido tanto que tapan las históricas.

Hay un caso raro de edificio público que nunca tuvo veleta en su parte alta, al menos desde que fue habilitado como tal

Hay un caso raro de edificio público que nunca tuvo veleta en su parte alta, al menos desde que fue habilitado como tal. Es la Casa Consistorial de la Plaza del Carmen. Desde su ocupación ─a mediados del siglo XIX─ y la demolición de la torreta del Convento, nunca se volvió a colocar otra veleta sobre él. Un antiguo dicho en la ciudad achacaba que ningún alcalde quería instalar veleta para que no se conociera el aire que lo movía.

La palabra veleta tiene una larga trayectoria en la lengua oral y la literatura. Ser o actuar como un veleta era signo de cambiar repentinamente de opinión o apuntarse al viento que interesaba en cada instante [Algo muy propio de la actualidad política]. El refranero de la lengua castellana y el humor también son ricos en metáforas y chistes con veletas como protagonistas. Ahí van varios ejemplos: “Las veletas locas giran con las rosas de todos los vientos”, “Las veletas tienen siempre un gallo y no una gallina, porque los huevos se romperían al caer”, “En marzo, la veleta ni dos horas se está quieta”, “Viento marzal anuncia temporal”, “La fortuna del hombre cambia como las veletas”, “El amor de una mujer es tan impredecible como el viento que gira la veleta”, etc.

Miguel de Cervantes escribió una frase muy aguda para comparar la personalidad de los dos géneros humanos conocidos en el XVI: “Dios creó primero el hombre y luego la mujer. Primero se hacen las torres y después las veletas”.

Miguel de Cervantes escribió una frase muy aguda para comparar la personalidad de los dos géneros humanos conocidos en el XVI: “Dios creó primero el hombre y luego la mujer. Primero se hacen las torres y después las veletas”. El poeta argentino Amado Villa también compuso unos versos a las veletas: “Vengan a saber de amores/el silencio y la penumbra/mientras duermen las veletas/y los gallos echan pluma”.

No podía faltar un texto de nuestro primer literato local (Federico García Lorca) dedicado a la Veleta. Es aquel que comienza con la estrofa: “Viento del Sur/moreno, ardiente/llegas sobre mi carne/trayéndome semilla/de brillantes miradas/empapado de azahares/… Y con el estribillo: “Sin ningún viento/¡hazme caso!/gira, corazón;/ gira corazón/…

También el famoso psiquiatra granadino Enrique Rojas tiene una definición muy certera sobre la personalidad de los seres descentrados mentalmente: “Un hombre hedonista, permisivo, consumista y relativista no tiene referentes ni puntos de apoyo, y acaba no sabiendo a dónde va, envilecido, rebajado… Convertido en un objeto que va y viene, que se mueve en todas direcciones, pero sin saber adónde se dirige. Un hombre que, en vez de ser brújula, es veleta”.

Saber dónde está uno ubicado en Granada y de dónde sopla el viento ha sido siempre muy importante. Tanto, que se decidió bautizar como Veleta al monte más alto que sirve como referencia cuando se mira a la Sierra desde la ciudad

El diccionario de sinónimos nos ofrece unos cuantos términos que podemos usar como sustantivos sustitutivos (giraldilla, gobierno, banderola, flámula, gallardete) y adjetivos calificativos de personalidad (voluble, veleidoso, inconstante, inconsecuente, mudable, tornadizo).

En fin, saber dónde está uno ubicado en Granada y de dónde sopla el viento ha sido siempre muy importante. Tanto, que se decidió bautizar como Veleta al monte más alto que sirve como referencia cuando se mira a la Sierra desde la ciudad.

Vamos a caminar mejor mirando a las estrellas (como dijo Lope de Vega y asumió el dramaturgo José Tamayo) y recorramos, prismáticos en mano, unas cuantas veletas de las más llamativas que hay sobre los edificios de la ciudad.