Cinco siglos de guerra contra cobertizos, jabalcones, ajimeces y casas de paso

-

Los Reyes Católicos iniciaron en 1501 una ofensiva de derribo de salientes y clareado de la trama urbana que tuvo su punto culmen en 1842 con el derribo de miles de rejas bajas y balconadas

La drástica transformación urbana de Granada iniciada en 1501 hay que enmarcarla en una medida más del incumplimiento de las Capitulaciones de 1491 para la entrega del Reino de Granada

La drástica transformación urbana de Granada iniciada en 1501 hay que enmarcarla en una medida más del incumplimiento de las Capitulaciones de 1491 para la entrega del Reino de Granada. Tras la primera revuelta de 1499 que convirtió a mudéjares en moriscos, el empeño de los Reyes Católicos fue empezar también a castellanizar el urbanismo de la ciudad. Había que inyectarle elementos de la arquitectura de pueblos y ciudades de los reinos conquistadores. Mandarían las líneas rectas, el trazado reticular. Había que empezar a derribar los cuerpos edificatorios que sobrepasaran la línea recta que a partir de entonces se entendía como de dominio público. Muy al contrario de la creencia y costumbre nazarita. Todo lo que fuesen saledizos, aleros y cobertizos había que eliminarlos.

Estando la Corte instalada en la Alhambra en el año 1501 ya fue emitida una carta real (7 de julio) que obligaba a derribar balcones y ajimeces. La justificación de los nuevos gobernantes, acostumbrados a transitar con caballerías, aducían que en esta ciudad había muchas partes angostas que había que clarear.

Era evidente que en 1501 había todavía mucha población musulmana en Granada que se resistió a que le derribaran los salientes de toda la vida. Se opusieron con uñas y dientes. Por lo que fue necesario pedir nueva ayuda a los Reyes para que insistieran en su mandato

Era evidente que en 1501 había todavía mucha población musulmana en Granada que se resistió a que le derribaran los salientes de toda la vida. Se opusieron con uñas y dientes. Por lo que fue necesario pedir nueva ayuda a los Reyes para que insistieran en su mandato: el 29 de junio de 1503, ya desde Madrid, enviaron otra segunda carta al primer Ayuntamiento granadino incidiendo en la obligación de derribar al menos ajimeces y jabalcones que estuviesen en las partes bajas de las fachadas y obstaculizaran el tránsito de personas, caballeros y, si se podía, también de carruajes. El empeño de la Corona debió ser tanto que, el 20 de julio de 1503, volvió a legislar esta vez contra la infinidad de cobertizos que cubrían y ensombrecían las estrechas callejuelas. Dice aquella carta real que “algunos dellos [cobertizos] son muy peligrosos” y que para el ennoblecimiento de la ciudad se hacía necesario “derruecarlos” (derribarlos). La orden era de obligatorio cumplimiento, voluntaria en plazo breve por los propietarios y obligatoria con cargo al Concejo si no hacían caso.

La reiteración de la monarquía católica de los primeros años del siglo XVI hace pensar que la abigarrada trama urbana de Granada estaba a rebosar de cobertizos y elementos salientes.

La reiteración de la monarquía católica de los primeros años del siglo XVI hace pensar que la abigarrada trama urbana de Granada estaba a rebosar de cobertizos y elementos salientes. Es de suponer que se cumplieron sus deseos de clarear la traza, al menos en buena parte. Aunque la realidad es que sobrevivieron muchos de ellos. Con posterioridad, también los cristianos continuaron la costumbre musulmana y siguieron levantando cobertizos y jabalcones en los siglos posteriores.

En las manzanas de casas que fueron adquiridas junto a la mezquita mayor y su patio de naranjos para construir la catedral, al menos se contaban cuatro cobertizos e infinidad de ajimeces. Todos fueron derribados para dejar diáfano el solar

Durante el reinado del emperador Carlos V se continuó con la “dictadura” de la línea recta. Impuesta por el nuevo estilo arquitectónico renacentista sobre calles lo más amplias y abiertas posible. Había que acabar con la enrevesada trama urbana. En las manzanas de casas que fueron adquiridas junto a la mezquita mayor y su patio de naranjos para construir la catedral, al menos se contaban cuatro cobertizos e infinidad de ajimeces. Todos fueron derribados para dejar diáfano el solar.

En las primeras ordenanzas de tipo urbanístico que tuvo Granada (de 1528) se regulaba la forma de construir; se tenía muy en cuenta abrir calles para permitir el paso de carruajes para reparto, recogida, salidas de aguas, construcción de fuentes. Esa ordenanza (incluida en un tomo con otras muchas en 1552) volvía a insistir en que Granada era una ciudad de calles y plazas muy estrechas que era necesario ampliar; no se podría obrar levantando cada uno su casa en el lugar que le pareciese, deberían marcarle las líneas desde el poder público del Concejo. Hasta entonces, en época musulmana, el desorden en la construcción era costumbre aceptada.

La ordenanza de construcción de 1528 imponía multas si alguien sacaba ajimeces, balcones, pilastras por fuera de la línea que ya había construida

La ordenanza de construcción de 1528 imponía multas si alguien sacaba ajimeces, balcones, pilastras por fuera de la línea que ya había construida. Eso sí, permitía que se sacaran voladizos a partir de la primera planta. De ahí que en calles estrechas los vecinos podían tocarse las manos desde sus balcones y casi rozarse las canales de sus tejados. Hacer algo que obstruyera la calle se penaba con multa al promotor y también al alarife que lo había trabajado.

Pero la realidad es que buena parte de la traza nazarita, incluso zirí que afectaba a la parte más vieja, fue objeto de clareo de manzanas enteras. Más aún en la construcción de los nuevos barrios cristianos de traza a partir de retícula romana. Aun así, todavía en estos barrios de nuevo cuño de los vencedores aparecieron infinidad de balconadas y jabalcones, sobre todo a partir de primeros pisos; y varios cobertizos más. En realidad, todos los que quedan en Granada son de factura cristiana.

Lo que preocupaba y se perseguía eran elementos perturbadores en la planta baja, los que interrumpían o estorbaban al tráfico; los más altos en realidad nunca fueron perseguidos… a no ser que supusieran un peligro

A finales del siglo XVII, en 1672, volvió a promulgarse otra ordenanza relativa a estos salientes callejeros que quedaban todavía de época nazarita, e incluso los que en casi dos siglos de ocupación cristiana habían ido surgiendo. Lo que preocupaba y se perseguía eran elementos perturbadores en la planta baja, los que interrumpían o estorbaban al tráfico; los más altos en realidad nunca fueron perseguidos… a no ser que supusieran un peligro.

Fue cuando empezaron a conformarse los cármenes actuales a base de derribar casillas, levantar paratas y conformar jardines y huertas urbanas

La forma de reedificar en la ciudad de Granada no cambió demasiado durante los siglos XVI y XVII. Excepto si nos referimos a la profunda reforma del Albayzín experimentada con la expulsión de los moriscos a partir de 1571; fue cuando empezaron a conformarse los cármenes actuales a base de derribar casillas, levantar paratas y conformar jardines y huertas urbanas. Los barrios de nueva creación extramuros no presentaban grandes problemas, iban surgiendo a partir de trazados con líneas rectas, aunque con calles que se consideraban grandes avenidas si sobrepasaban, por poco, los seis metros de anchura.

Incluso se sumaron infinidad de capillitas a santos aprovechando rincones o incluso sobresaliendo de fachadas

La conclusión es que la ciudad había cambiado bien poco en cuanto a las zonas residenciales. Continuaban abundando los salientes de todo tipo. Incluso se sumaron infinidad de capillitas a santos aprovechando rincones o incluso sobresaliendo de fachadas. Y eso que para mediado el siglo XVIII ya se había creado el puesto de maestro mayor de obras de la ciudad; era algo así como un primigenio arquitecto municipal que controlaba los abusos de ocupación de vía. Aunque parece que con poco éxito.

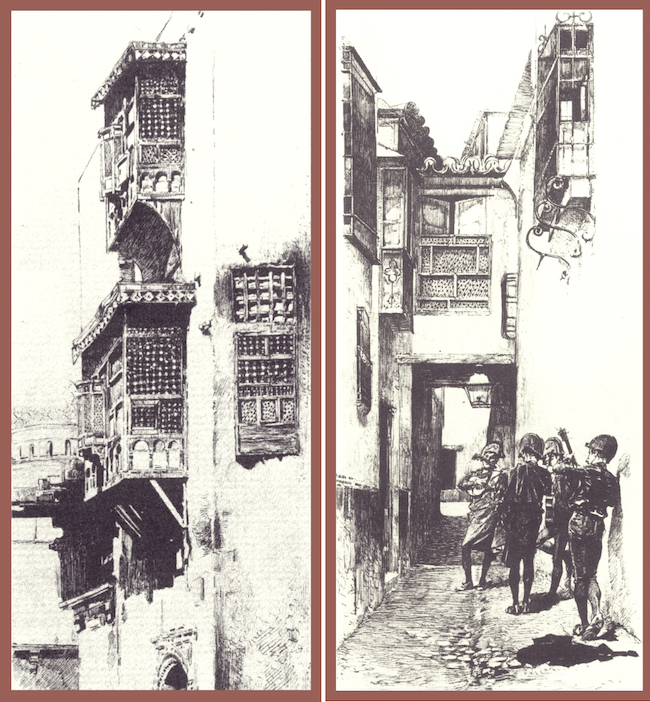

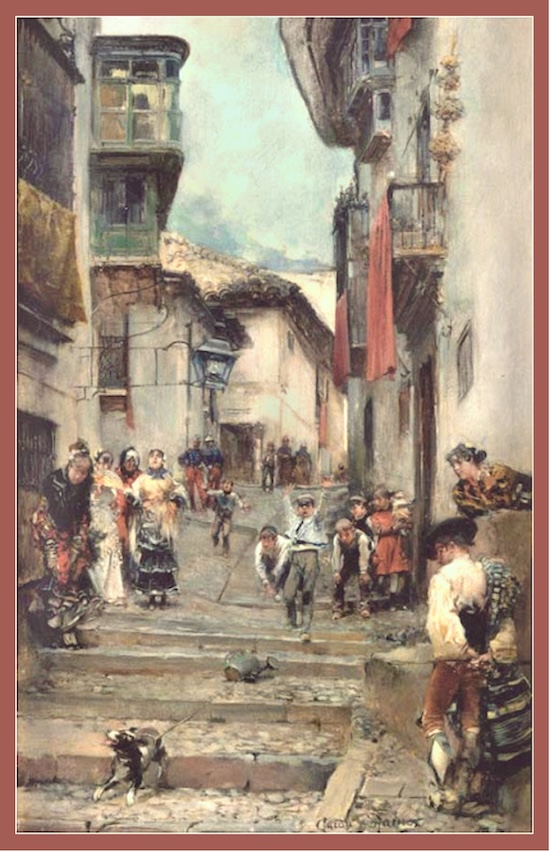

Granada continuaba presentando todavía un aspecto de trama musulmana muy acusado. Era una característica denostada por los españoles, pero no así por los primeros viajeros extranjeros que empezaban a llegar. Fue la eclosión de los primeros pintores que venían precisamente a dibujarla y a darla a conocer por el resto del mundo

El periodo de la Ilustración que marcó la segunda mitad del XVIII empezó a ocuparse del adecentamiento y embellecimiento de la ciudad. Fue cuando empezaron a trazarse las primeras alamedas junto al Genil y desembocadura del Darro; se colocaron las farolas; se estableció un sistema de recogida de residuos; y se empezó a pensar en realinear tímidamente las calles más enrevesadas. A pesar de las grandes intervenciones de edificaciones renacentistas y los nuevos barrios en la periferia, Granada continuaba presentando todavía un aspecto de trama musulmana muy acusado. Era una característica denostada por los españoles, pero no así por los primeros viajeros extranjeros que empezaban a llegar. Fue la eclosión de los primeros pintores que venían precisamente a dibujarla y a darla a conocer por el resto del mundo. Granada presentaba un innegable embrujo plástico. La mayoría de las veces se correspondía con la realidad, aunque otras eran exageradas por un romanticismo artístico que ya se empezaba a dejarse ver en los pinceles. El caso más destacado fue el de David Roberts, que recomponía y descontextualizaba elementos de varios lugares para crear paisajes urbanos un tanto ficticios.

1842, hasta aquí hemos llegado

El largo proceso de castellanización de Granada iniciado con los Reyes Católicos tuvo su punto de inflexión con el gobierno liberal de 1842. Precisamente enmarcado también en el ambiente desamortizador empeñado en derribar edificios religiosos para sacar plazas o utilizarlos como canteras de materiales. Fue también el triunfo de la recta sobre la línea quebrada. Una agresiva política reurbanizadora se iba a llevar por delante la mayoría de los elementos que, hasta entonces, se consideraban estorbos o inconvenientes para el tránsito ciudadano por las calles. El Ayuntamiento constitucional acometió grandes medidas de jardinería, ornato y limpieza; pero también se llevó por delante ajimeces, cobertizos, jabalcones, soportales, rejas salientes en planta baja, etc. El corregidor y sus ediles (ya no eran caballeros veinticuatro con abolengo) dijeron hasta aquí hemos llegado, y empezaron una labor de zapa.

Conocemos bastante bien cómo era, o cómo podría ser, la ciudad de Granada en el primer tercio del siglo XIX. Los pintores nos dejaron muchas ilustraciones para hacernos una idea

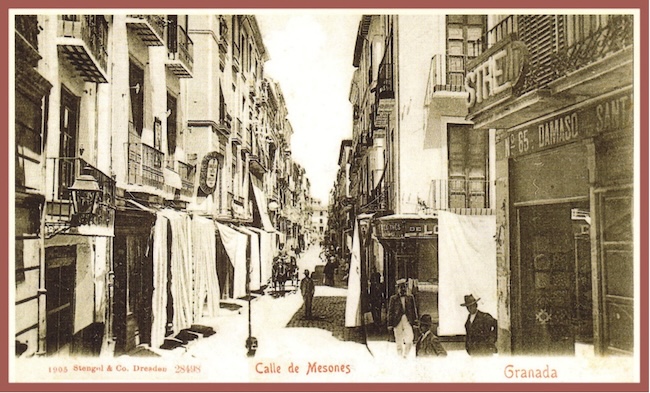

Conocemos bastante bien cómo era, o cómo podría ser, la ciudad de Granada en el primer tercio del siglo XIX. Los pintores nos dejaron muchas ilustraciones para hacernos una idea. Rebosante de esos elementos arquitectónicos que tanto parecían disgustar a los amantes de la línea recta y de la modernidad de los grandes bulevares que habían diseñado los ilustrados. También sabemos en qué consistió la agresiva política de eliminación emprendida en 1842 por la memoria que publicó el Ayuntamiento vanagloriándose de lo que había hecho sólo ese año de su gobierno liberal; y de las bases que había puesto para continuar en la misma línea.

Quienes gobernaban el Ayuntamiento entendían que hasta entonces el urbanismo en las calles de Granada se regía por el capricho; el resultado era una ciudad bochornosa

Quienes gobernaban el Ayuntamiento entendían que hasta entonces el urbanismo en las calles de Granada se regía por el capricho; el resultado era una ciudad bochornosa: “falta de aseo y limpieza, continuos obstáculos en aceras, multitud de edificios ruinosos que comienzan a desplomarse, irregularidades y mal gusto en la decoración de edificios”. (Ver: Granada, 'pueblo abandonado' a principios del siglo XIX).

Dedicaron a un centenar de presos, repartidos en brigadas, a mejorar los jardines junto a los ríos y callejones de Gracia; eliminaron montones de escombros e inmundicias que la gente arrojaba en cualquier rincón y a las afueras; plantaron un millar de árboles; hicieron un muro espolón sujetando la Riberilla del Darro frente a lo que hoy es Plaza del Carmen, por encima del puente del Álamo, para evitar que las casas se desplomaran sobre el Darro, etc.

Para dirigir todas aquellas operaciones la ciudad se encomendó a cuatro arquitectos: José Contreras, Juan Pugnaire, Salvador Amador y Baltasar Romero. Fueron quienes diseñaron el plan de eliminación de “estorbos” en el casco viejo de Granada

Para dirigir todas aquellas operaciones la ciudad se encomendó a cuatro arquitectos: José Contreras, Juan Pugnaire, Salvador Amador y Baltasar Romero. Fueron quienes diseñaron el plan de eliminación de “estorbos” en el casco viejo de Granada. En sólo un año (1842) iniciaron una reforma profundísima. Todo ello hecho manu militari. Empezaron por ordenar la reforma y/o levantamiento de 74 edificios; derribaron 92 casas que estaban ruinosas; eliminaron o retrocedieron a nivel de fachada nada menos que 5.000 rejas salientes. Argumentaron que eran una especie de balconcillos a nivel de calle que dañaban a las personas en su tránsito callejero; hubo que enfrentarse a la resistencia de infinidad de propietarios que se negaban a dejar las calles expeditas.

Consistían en cortinas, toldos de lona y esteras de esparto o juncia que protegían fachadas y escaparates para darles frescor en el verano. Se podrían comparar con los parasoles y toldos de lona actuales en las terrazas de los bares

Otros elementos característicos que fueron perseguidos y eliminados fueron los guardapolvos de las fachadas “que recordaban la irregularidad y el mal gusto de nuestros antepasados, oscureciendo las calles y desconociendo todas las reglas de pública decoración”. Consistían en cortinas, toldos de lona y esteras de esparto o juncia que protegían fachadas y escaparates para darles frescor en el verano. Se podrían comparar con los parasoles y toldos de lona actuales en las terrazas de los bares.

Se proscribieron los jabalcones de celosía y de madera “tan expuestos y peligrosos”. Se referían a los que estaban situados en plantas muy bajas, cuyas tornapuntas de sujeción quedaban a la altura de la cabeza. En algunas calles coincidían enfrentados los de dos fachadas, con lo cual había que ir con la cabeza agachada o haciendo eses para evitar darse un porrazo

Se proscribieron los jabalcones de celosía y de madera “tan expuestos y peligrosos”. Se referían a los que estaban situados en plantas muy bajas, cuyas tornapuntas de sujeción quedaban a la altura de la cabeza. En algunas calles coincidían enfrentados los de dos fachadas, con lo cual había que ir con la cabeza agachada o haciendo eses para evitar darse un porrazo. Eran elementos muy característicos de época musulmana, especies de confesionarios desde los que ver el tránsito sin ser vistos desde el interior. En cambio, los jabalcones que estaban altos no fueron perseguidos; solamente se recomendó que las tornapuntas de madera ─que estuviesen podridas y amenazaran caídas de la balconada─ fuesen sustituidas por otras de hierro.

Aquella acometida de 1842 también afectó a la Acera de Valientes de la Plaza de la Constitución (Bibarrambla). Fueron derribadas once casas del testero noroeste y sus correspondientes soportales, dando como resultado lo que se ve en la actualidad. Se inició de esa manera la desaparición del resto de plaza porticada surgida en el siglo XVI. Aunque la operación más aparatosa fue la que afectó a la demolición de todo el Revés del Zacatín, una fila de casas de poca planta y demasiado altas que tenían enormes voladizos sobre el lecho del Darro (Ver: El “feo” Revés del Zacatín se volvió del haz a punta de bayoneta).

El complejo del castillejo que circundaba la Puerta de Elvira no se libró: fueron desmanteladas partes de los muros árabes contiguos al arco que estaban desmoronados

El complejo del castillejo que circundaba la Puerta de Elvira no se libró: fueron desmanteladas partes de los muros árabes contiguos al arco que estaban desmoronados; dos décadas más tarde le llegaría el turno a la demolición de la puerta de acceso a la Alhacaba. En el lugar de la muralla demolida surgieron varias casas que dieron nombre a la Acera de los Herradores. (Demolidas a finales del siglo XX).

¿Qué queda de jabalcones, cobertizos y casas de paso?

Jabalcones ─entendidos como balconadas voladas sobre espacios públicos apoyados en puntales de madera─ no sobrevive ninguno en Granada de origen musulmán. Ahora bien, hay dos que pueden encajar perfectamente en la definición, si bien con alguna salvedad. El único que quedaba hasta hace bien poco original del siglo XVI o a lo sumo del XVII era el que existía en el callejón de acceso al Carmen de los Mascarones, el que fue paraíso cerrado del canónigo-poeta Soto de Rojas. Es el ejemplo más vistoso heredero de la tradición musulmana. Se apoyaba sobre una estructura de madera que ha sido reemplazada recientemente por unas feas vigas de hierro que lo han desfigurado.

Queda otro jabalcón en una casa trasera que hay situada por encima de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Hay que verlo desde el Puente de las Chirimías. Aunque algo cambiado, es un ejemplar que aparece pintado en varios lienzos y acuarelas del siglo XIX

Queda otro jabalcón en una casa trasera que hay situada por encima de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Hay que verlo desde el Puente de las Chirimías. Aunque algo cambiado, es un ejemplar que aparece pintado en varios lienzos y acuarelas del siglo XIX. Fiel ejemplo de los que abundaron a lo largo de ambos márgenes del río Darro en su travesía por la ciudad. De hecho, toda la fila de edificios del Revés del Zacatín estaba sustentada sobre jabalcones y canes de más de un metro de vuelo sobre el alveo del río.

El mejor jabalcón que hay en la ciudad de Granada es una reconstrucción ubicada en el tramo intermedio de la Carrera del Darro, entre los puentes de Cabrera y Espinosa. Ocupa la fachada superior del palacete del arquitecto Carlos Sánchez. Es una celosía hecha con buen gusto y técnicas medievales.

También hay que incluir en este capítulo de jabalcones dos de los miradores más coquetos con que contaban otros tantos conventos

También hay que incluir en este capítulo de jabalcones dos de los miradores más coquetos con que contaban otros tantos conventos. El primero de ellos está situado en el abandonado convento de Santa Inés, en lo más alto del mirador que servía a las monjas para fisgonear la calle San Juan de los Reyes. La falta de cuidados y el abandono del edificio hace ya varias décadas lo han abocado a un deplorable estado de conservación. El otro lo podemos ver en los inviernos, cuando los árboles no tienen hojas, en el último piso del Convento de la Concepción. Está muy bien conservado y con vistas excelentes a toda la Alhambra y valle del Darro. Si bien, en este caso fue reformado hace años y le fueron suprimidas las tornapuntas originales; parece un simple balcón cerrado más.

La Alcaicería tiene reproducidos cuatro cobertizos que coinciden con otras tantas puertas de acceso al que fue antiguo mercado de sedas

Los cobertizos actuales en Granada se pueden contar con los dedos de las manos. Y nos sobran. De los que quedan, ninguno se remonta más allá del siglo XVII. El más antiguo es el que vuela por encima de la calle Gloria, lindero a la Carrera del Darro, para unir la Casa de la Torre (Mariana de la Torre y Esparza) con el Convento de Bernardas. Le sigue en antigüedad el cobertizo de Santo Domingo, iniciado en el primer tercio del siglo XVIII para soportar el camarín de la Virgen del Rosario en la iglesia aneja de Santo Domingo. Como éste debieron existir varios más en la ciudad. La Alcaicería tiene reproducidos cuatro cobertizos que coinciden con otras tantas puertas de acceso al que fue antiguo mercado de sedas; todos ellos proceden del proyecto de reconstrucción iniciado en 1844 para volver a poner en marcha el complejo tras el incendio del año anterior que lo devoró. Dos dan a la calle Oficios, otro a la plaza de Bibarrambla y el cuarto a la calle Zacatín.

El cobertizo más moderno también es de los potentes. Se trata del que finaliza la calle San Juan de los Reyes, lindero con la Cuesta del Chapiz. Fue levantado en los cuarenta cuando se construyó el colegio Bermúdez de Castro. Sirvió para habilitar una salida de esta calle que antes no existía.

El cobertizo más pequeño es el de Santa Inés, en un adarve que da a la calle del mismo hombre, en el bajo Albayzín. Apenas llega al metro de anchura; sirve para unir por encima dos viviendas de la misma propiedad

El cobertizo más pequeño es el de Santa Inés, en un adarve que da a la calle del mismo hombre, en el bajo Albayzín. Apenas llega al metro de anchura; sirve para unir por encima dos viviendas de la misma propiedad. Este tipo de pasajes se repitió entre edificaciones en el pasado, sobre todo en casas pegadas a iglesias. Fueron los casos de la vivienda del Gran Capitán, en la calle San Matías, que comunicaba con el coro de la iglesia de las Carmelitas. También hubo otro pasadizo volado entre la iglesia de San José y el Palacio del Almirante, en el Albayzín. La Placeta del Cobertizo conserva el nombre, señal inequívoca de que allí sobrevoló otra estructura para llegar a la calle Aljibe de Trillo.

Se menciona otro cobertizo en el barrio renacentista de San Antón, junto a la Placeta del Lavadero, donde debió haber alguno. Y también otro que hacía de casa de paso para la corrala que unía las calles Santiago y Molinos (actualmente bautizada como calle Sor Cristina Mesa, antes Corral del Paso). También en un barrio cristiano como era el de la Duquesa hubo otro cobertizo en una calleja de acceso a la Plaza de los Lobos, junto al convento de la Piedad (pasaje posterior de la Jefatura de Policía).

En el entorno de la Alhóndiga del Trigo hubo dos cobertizos que comunicaban Mesones con el barrio de la Magdalena. Uno dio paso a la calle Jáudenes; el otro es el que continúa en la actualidad como Pasaje Conde Alcalá (salido de una reforma de los años cuarenta-sesenta)

En el entorno de la Alhóndiga del Trigo hubo dos cobertizos que comunicaban Mesones con el barrio de la Magdalena. Uno dio paso a la calle Jáudenes; el otro es el que continúa en la actualidad como Pasaje Conde Alcalá (salido de una reforma de los años cuarenta-sesenta).

En la zona demolida para abrir la Gran Vía también hubo varios cobertizos. El más famoso fue sin duda el que daba acceso al adarve donde se ubicaba la que fue casa del arquitecto Diego de Siloé. Hubo un cobertizo más en la calle que daba acceso a la Cuesta del Pescado, por arriba; deja de mencionarse a partir del derribo de esta puerta, mediado el siglo XIX.

Entre los desaparecidos durante el siglo XX cabe mencionar el Cobertizo de Gadeo, que unía las calles Elvira y Cuesta de Beteta. El callejón continúa llevando ese nombre, junto al solar del palacete que acabó con él y duerme el sueño de los olvidados va ya para medio siglo. Es un solar de propiedad de la Junta de Andalucía.

Los archivos y la literatura histórica nos mencionan la existencia, hasta el siglo XIX, de los cobertizos de Zárate (en Horno de Marina) y otros dos de la antigua calle del Pan (entre Plaza Nueva y Elvira)

En los años cuarenta del siglo pasado desapareció el Cobertizo de la Botica. Estuvo situado entre el Colegio de San Pablo (actual Facultad de Derecho) y el Colegio San Bartolomé y Santiago. Era de estilo veneciano. Le daba el nombre al pasaje porque ahí estuvo ubicada la farmacia de los jesuitas desde el siglo XVI hasta 1936 en que fue fusilada su última titular, Milagro Almenara Pérez.

Los archivos y la literatura histórica nos mencionan la existencia, hasta el siglo XIX, de los cobertizos de Zárate (en Horno de Marina) y otros dos de la antigua calle del Pan (entre Plaza Nueva y Elvira).

Las casas de paso más famosas fueron las situadas en la calle Elvira, cuyo callejón conserva todavía el nombre de Casa de Paso. Y otra que desapareció a principios de este siglo y comunica la calle Serrano con Zenete

Las casas de paso eran una especie de sucedáneo de los cobertizos. Se trataba de zaguanes o portalones para transitar por la mitad de casas de vecinos que la costumbre hizo que se utilizaran para atravesar manzanas acortando distancias. Por lo general, permanecían abiertos sólo en horas diurnas para evitar que se convirtieran en alojamiento de mendigos. Las casas de paso más famosas fueron las situadas en la calle Elvira, cuyo callejón conserva todavía el nombre de Casa de Paso. Y otra que desapareció a principios de este siglo y comunica la calle Serrano con Zenete. No sólo se transitaba por el zaguán de ese carmen, también se recorría su patio y el jardín. El propietario de la casa cedió un extremo de su vivienda para quitarse la servidumbre de que le pasaran por el patio.

La operación de borrado de costumbres y tradiciones urbanas nazaritas iniciada por los Reyes Católicos hace cinco siglos ha alcanzado su objetivo prácticamente cinco siglos después

Hubo bastantes caserones con este tipo de servidumbres en el casco histórico de la ciudad. Incluso cuando fueron reconstruidos en el siglo XIX debieron seguir permitiendo ese tránsito público, como fue el caso del Pasaje Robles Pozo. En la actualidad no recuerdo que haya alguna casa de paso más que siga funcionando como tal.

La operación de borrado de costumbres y tradiciones urbanas nazaritas iniciada por los Reyes Católicos hace cinco siglos ha alcanzado su objetivo prácticamente cinco siglos después.