El exilio al norte de África. La diáspora por otros campos de concentración de Argelia, Marruecos y Túnez (IV)

-Granadinos en el exilio del norte de África. Los barcos del exilio: el 'Stanbrook' (I)

-El exilio al norte de África. El destino de los granadinos del 'Stanbrook' (II)

-El exilio al norte de África. La diáspora por otros campos de concentración de Argelia y Marruecos (III)

Otro campo de concentración fue el de Camp Djelfa (Argelia), que se formó en noviembre de 1940 con un primer contingente de presos republicanos españoles y de Brigadistas Internacionales que fueron trasladados desde campos franceses como el de Vernet. En la narración del escritor Max Aub –uno del primer contingente deportado desde Francia a Djelfa- que plasma su experiencia en Yo no invento nada, se afirma que desde el puerto francés de Port Vendrés estuvieron tres días de travesía en las bodegas de un barco de ganado llamado Sidi Aicha -estuvieron treinta horas sin comer- hasta que llegaron a Orán. Allí, permanecieron tres días encarcelados y luego le esperaron dieciséis horas de tren. Contaba que cuando llegaron a Djelfa se encontraron un trozo de desierto rodeado por alambre de espino “mucho mayor que lo imaginado. Nunca había alcanzado a tanto nuestra vista […] Altas mesetas del Atlas sahariano” en donde ululaban los chacales.

El campo estaba sobre la ladera de una colina y los presos se hacinaban en tiendas de campaña (marabús, del francés marabout) y donde las temperaturas por el día llegaban a los 55º y por la noche los 15º bajo cero

El campo estaba sobre la ladera de una colina y los presos se hacinaban en tiendas de campaña (marabús, del francés marabout) y donde las temperaturas por el día llegaban a los 55º y por la noche los 15º bajo cero. En pleno desierto sahariano, la búsqueda de cualquier material que pudiera arder era una aventura que podía costar la vida, pero que era una de las obsesiones de los internos. Eso, y los malos tratos a que fueron sometidos por los vigilantes. Djelfa, fue un campo infernal. Ese campo se cerró en 1945.

El campo de Camp Djelfa (Argelia) hemos localizado a dos granadinos que aparecen en un listado nominativo de españoles en ese campo, donde hay muchos Brigadistas Internacionales.[1] Uno, Victoriano Azcárate Lizarraga, que había nacido en 1895 en Deifontes (Granada) y del que no disponemos de más información. Otro, con una interesante biografía de lucha social, es José Luzón Morales.

Un tercer granadino en Djelfa es Ramón Rodríguez Lechuga (nace en Guadix el 1 de septiembre de 1916) y que al finalizar la guerra fue procesado en rebeldía en Consejo de Guerra celebrado en Granada el 6 de septiembre de 1944. (Causa 50.670/39 legajo 476 AJTM). (Hidalgo Cámara, 2014: 424 y 471). Fue acusado como “inductor” de la detención en Guadix del estudiante falangista Fernando Casas Ochoa y de varios asesinatos cometidos en la noche del 28 de octubre de 1936. (Su nombre parece en la Causa General, Almería, 1158, Exp. 1, folios, 260-262) (pares.mcu.es).[2]

Otro campo de trabajos forzados fue el de Menabha (o Menabba), situado al sureste de Marruecos, próximo a la frontera marroquí-argelina. Inicialmente constaba de tiendas de campaña, marabús, y a partir de marzo de 1942 se inició la construcción de cuarteles de cemento, con capacidad para 100 personas

Otro campo de trabajos forzados fue el de Menabha (o Menabba), situado al sureste de Marruecos, próximo a la frontera marroquí-argelina. Inicialmente constaba de tiendas de campaña, marabús, y a partir de marzo de 1942 se inició la construcción de cuarteles de cemento, con capacidad para 100 personas. Los barracones eran de dos pisos con chimeneas y estaban divididos en habitaciones con capacidad para tres personas, con camas de madera y colchones. Cada interno disponía de un saco de dormir y una manta. Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, las condiciones de vida eran mejores en comparación con otros campos, pues disponían de agua del oasis de Menabha, un médico visitaba el campamento una vez a la semana y, en caso de urgencia, se trasladaban a Bou Arfa. La única queja registrada era el bajo salario que percibían: 5,25 francos, frente a 26,25 y 11,26 francos que recibían albañiles y obreros de la construcción respectivamente.

Allí hemos localizado a dos granadinos: José Rodríguez Gámiz y Ramón Fernández Fernández. El primero, José Rodríguez había nacido en Loja (Granada) el 30 de mayo de 1901 y era agricultor. Desconocemos cómo llegó a ese campo de concentración, pero con fecha de 1 de mayo de 1942 formaba parte de los 128 españoles de los Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE) internos en los campos de trabajo forzado de Menabha, frontera de Marruecos con Argelia, formando parte el Grupo 2 y con fecha del 1 de mayo de 1942.[3] El segundo, Ramón Fernández, por su parte, había sido un destacado activista del Frente Popular Granada (Granada) y era uno de los que se había embarcado en el Stanbrook y que había pasado también por el de Souzzoni.

En este campo hemos localizado a un solo granadino, Antonio Rejón Delgado, que también había sido uno de los pasajeros del 'Stanbrook'

Otro campo fue el de In-Fout o In Foud, situado a 94 kilómetros al suroeste de Casablanca, era una localidad de la provincia marroquí de Settat. Era una zona árida y escarpada, construido sobre un profundo barranco al lado del río Oum er Rbia y allí fue instalado el Grupo de Trabajadores Extranjeros (G.T.E.) n.º 9 o 10 para la construcción de una presa sobre el río. La descripción que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja a fecha del 16 de julio de 1942 es, en cierta medida, benevolente respecto al resto, similar al de Benabha, aunque también se señalaba en dicho informe la baja moral de los reclusos y sus críticas por la negativa a sus peticiones de liberación y a los problemas de salud ocasionados por las malas condiciones de vida, señalando numerosos casos de enfermos de paludismo entre otras enfermedades. En este campo hemos localizado a un solo granadino, Antonio Rejón Delgado, que también había sido uno de los pasajeros del Stanbrook.

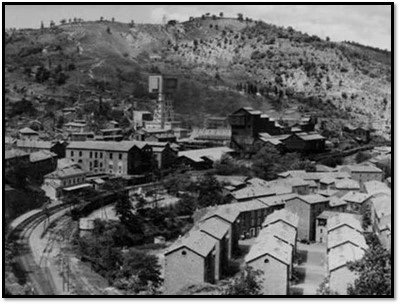

En 'Djerada', situado a unos sesenta kilómetros al sur de Oujda. Allí fueron destinados los trabajadores del GTE nº 2

Otro campo de concentración en Marruecos fue el de Djerada (o Yerada, o Djerrada), ubicado cerca de las montañas Beni Snassen en Marruecos, un pueblo minero –su antracita era conocida como las mejores del mundo- cerca de la frontera con Argelia. En Djerada, situado a unos sesenta kilómetros al sur de Oujda. Allí fueron destinados los trabajadores del GTE nº 2. El campo de internamiento abrió durante el verano de 1941 y constaba de seis barracones cubiertos de tejas. Los bastidores de barras estaban hechos de hormigón y otros de madera. Las condiciones de vida en Djerada eran relativamente buenas, aunque algunos presos ocasionalmente se quejaban de la calidad de la comida. Hubo pocos casos de medidas disciplinarias. Además, percibían salarios relativamente dignos, teniendo en cuenta que el trabajo que realizaban, además de penoso, significaba pingües beneficios para la administración francesa. En ese campo hemos localizado dos granadinos, Rafael Alba Jaime, nacido el 2 de octubre de 1910 en Loja (Granada) y Miguel Antequera Castillo, natural de Albuñol, campesino y miembro de UGT. Desconocemos cómo llegaron a dicho campo. Sólo sabemos del primero que se encuentra en el listado de 141 españoles de los Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE) internos en los campos de trabajo forzado de Djerada (Marruecos) y que, posteriormente, fue trasladado a Boghar, aunque desconocemos los motivos. (Universidad d´Alacant, “El exilio republicano en el Norte de África). (https://archivodemocracia.ua.es/es/exilio-republicano-africa/campos-de-marruecos/lista-djerada.pdf); y del segundo que, probablemente, permaneció en esa localidad y formó parte del Secretariado de los Trabajadores de la Tierra de UGT. (censorepresalidosugt.es).

Un trabajo penoso por el que cobraban 1,25 francos trabajando desde las 5 de la mañana hasta mediodía

Finalmente, el campo de Oued Al Akreuch (Marruecos) se situó a unos 10 kilómetros al sureste de Rabat. Allí estuvieron trabajadores extranjeros y españoles (GTE, nº 10) y enía una capacidad entre los 200 y 300 internos. De ellos, unos sesenta españoles procedían de Bou Arfa. Es probable que el granadino Dionisio Pérez Leyva, que estuvo en Oued Al Akreuch, permaneciera antes en el de Bou Arfa, pero ese dato no está contrastado. Ese campo constaba de 15 barracones construidos con piedra y cemento. A diferencia de otros, según el Comité Internacional de Cruz Roja, tenían mayor ración de comida, la ropa era mejor y había más asistencia médica. Incluso tenían acceso a periódicos y revistas y el correo se entregaba diariamente, permitiéndose a los presos moverse libremente por el campo. Aún así, esos trabajadores fueron forzados a romper bloques de piedra en la montaña, a unos 20 kilómetros de Rabat para construir una presa en el río Boureger. Un trabajo penoso por el que cobraban 1,25 francos trabajando desde las 5 de la mañana hasta mediodía. Sin embargo, aparecen informes de denuncias de los trabajadores desmintiendo la información que había facilitado la Cruz Roja en los que se quejaban de la mala y deficiente alimentación, ropa de cama insuficiente o falta de medicamentos. En todo caso, fue otro campo de castigo. En él hemos localizado a un solo granadino, el accitano Dionisio Pérez Leyva, que fuera alcalde de Guadix.

La liberación de los campos de concentración en el norte de África: nuevos exilios

El desembarco de los aliados en Argelia el 8 de noviembre de 1942 provocó una mejora considerable de la situación de los exiliados españoles y cuando en 1943 las fuerzas aliadas conquistaron el Magreb, los campos fueron liberados. Un importante número de republicanos españoles tuvieron la oportunidad de emigrar a América y otros se alistaron en el ejército aliado para seguir luchando contra el Eje en la II Guerra Mundial, como la famosa 9º Compañía –La Nueve- de la 2ª División Blindada del ejército de liberación francés –conocida como División Leclerc o el VIII Ejército Británico, conocido también como la Spanish Company. Uno de los que dejaron su vida luchando contra los nazis fue el cerrajero albaycinero Miguel Candelera Díaz, embarcado en el Stanbrook, que falleció en combate el 18 de enero de 1943 en Ouer Kebir (Túnez), formando parte del 3er Regimiento Extranjero de Infantería (3e REI, 2º Batallón).[4] Allí quedó su cuerpo en su última batalla contra el fascismo. Allí quedó en el olvido.

Se decía entonces que Orán era una ciudad con administración francesa, pero con alma española

Los que sobrevivieron a los campos de concentración emprendieron vidas diversas. Algunos se quedaron definitivamente en Orán, manteniendo su militancia en sus organizaciones primigenias. La omnipresencia de españoles en Orán –controlaban la mayor parte de las actividades económicas y culturales, no sólo de la ciudad y su comarca, sino de toda Argelia occidental- desde la época que fue colonia española y en las emigraciones masivas de temporeros a finales del XIX y comienzos del XX, que en muchos casos se convirtió en definitiva, facilitaron la permanencia de los refugiados republicanos, aunque hubo también recelos no sólo de las autoridades francesas, sino también de otros españoles conservadores e, incluso, seguidores de Franco. (Vilar, 2007-2008: 222).[5] Se decía entonces que Orán era una ciudad con administración francesa, pero con alma española. Por ejemplo, el vecino de Íllora, Francisco López Peña, pasajero del Stanbrook que fue liberado de Camp Morand por los americanos en la Operación Torch (1942), se instaló en Orán donde se dedicó a la fabricación y venta de jabón. Allí perteneció a la ejecutiva de la UGT de Orán. Al fin, volvió a España en 1949 con un delicado estado de salud. Su vuelta se debió a los buenos oficios del embajador francés por su colaboración con el General Leclerc.[6]

Pero además de los refugiados inicialmente en Orán, tras la guerra civil, fue una ciudad imán para otros en los años siguiente

Pero además de los refugiados inicialmente en Orán, tras la guerra civil, fue una ciudad imán para otros en los años siguientes. Por ejemplo, tenemos el caso del ferroviario accitano Juan Cortés Fernández, miembro del UGT y del PSOE. Al producirse el golpe de Estado de julio de 1936 fue presidente del Comité Revolucionario de dicha localidad. Posteriormente se incorporó al ejército republicano en el Batallón de voluntarios de Guadix y Batallón Granada. Alcanzó la graduación de comandante siendo Gobernador militar de Granada con residencia en Baza (Granada). Finalizada la guerra civil permaneció escondido en la Sierra hasta que con ayuda del cónsul francés se trasladó a Melilla donde vivió con nombre falso hasta el 24 de diciembre de 1952 que cruzó la frontera con Marruecos para trasladarse a Orán. (Argelia). (Archivo SDE (938-39/FPI).

Otros, tras la II Guerra Mundial residieron en diversas ciudades marroquíes y argelinas. Por ejemplo, Esteban Martínez Sánchez –otro del Stanbrook-, se quedó en Rabat y Tetuán, donde perteneció a la Sección del PSOE hasta que en 1967 se trasladó a Suiza; el maestro Nacional de Bogarre, Luis Álvarez Izquierdo –también del Stanbrook- se trasladó a Rabat donde siguió militando en la UGT y formando parte del Secretariado de la FETE-UGT; Miguel Uribe Sánchez formó parte de las Secciones de UGT y del PSOE de Casablanca, siendo en 1946 Secretario del Comité Departamental del PSOE. En 1950 representó como Delegado Suplente a Marruecos Occidental en la Asamblea de Delegados Departamentales de la UGT en el exilio y en 1951 era el Secretario de Propaganda del PSOE de Casablanca. En 1970 regresó a Granada, incorporándose al grupo de militantes que habían empezado a reorganizar el PSOE en la década anterior. Murió en Granada en 1.987;[7] Jesús García Segura residió entre el 17 de mayo de 1943 y el 14 de enero de 1947 en Casablanca trabajando para las tropas norteamericanas y, posteriormente, fijó su residencia en Argel donde siguió afiliado a las secciones de UGT y el PSOE Y otros, se quedaron definitivamente en ciudades como Oujda, en la frontera con Argelia; la baztetana Rosario Martínez Robles, miembro del Sindicato del Vestido de UGT del que fue Secretaria y afiliada a la Juventud Socialista, se había exiliado al norte de África –pero desconocemos cuándo y por qué medios- y, posteriormente, en fecha indeterminada, la encontramos en 1952 formando parte de la Sección de la UGT de Orleansville (Argelia). En 1957 se trasladó a Francia donde perteneció a la Sección de la UGT de Saint Martony (Haute Garonne).[8]

Un camino que transitan muchos de ellos es desde Orán a Francia, en distintos momentos, sobre todo, a partir del triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial

Un camino que transitan muchos de ellos es desde Orán a Francia, en distintos momentos, sobre todo, a partir del triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial. Por ejemplo, el gorafeño Isidro Ayala García se exilió en Dordogne (Aquitania); la misma Rosario Martínez robles, en 1957 se trasladó a Francia donde perteneció a la Sección de la UGT de Saint Martony (Haute Garonne); el vecino de Loja, Ramón Orellana Campaña, que había estado en Bou Arfa, en 1947 y 1950 representó al Grupo Departamental de la UGT de Aisne en la Asamblea de Delegados Departamentales de la UGT y en 1949 asistió a la Asamblea de Delegados Departamentales del PSOE en el exilio representando al Grupo Departamental de Aisne. En 1962 fue delegado por la Sección de la UGT de Chauny al VIII congreso de la UGT en el exilio. A comienzos de la década de los setenta seguía formando parte de las Secciones de la UGT y del PSOE en dicha localidad.[9] (fpabloiglesias.es). (Archivo Exilio PSOE (AE 111-3 y 4, 593-4, 645-3 y 788-1/FPI); Archivo UGT Exilio (261 a 266 y 916-11/FFLC); Dirigentes de UGT (FPI); ES 28.VII.1949).

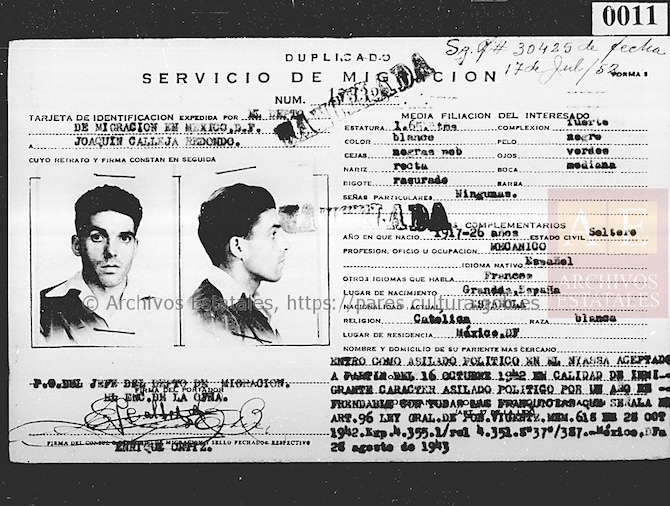

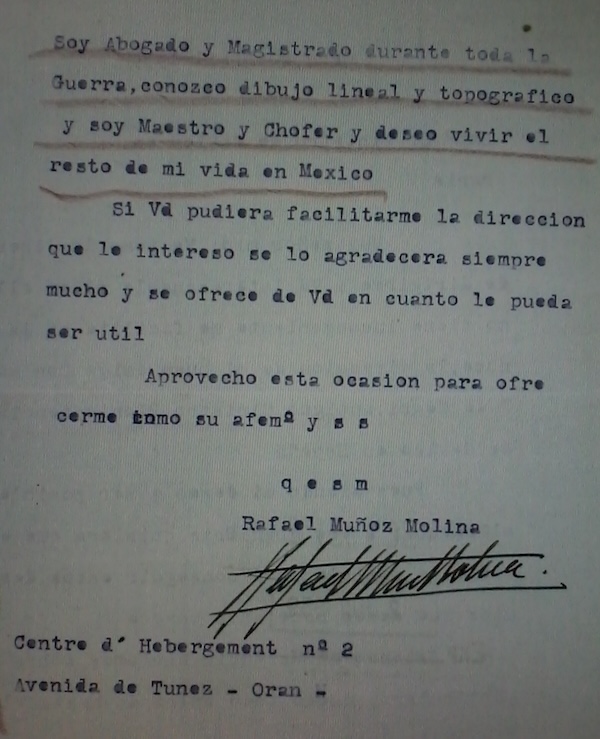

Finalmente, otros refugiados en el norte de África optaron por el exilio mexicano. Son los casos de Antonio y Jesús Balboa Gómez, Joaquín Calleja Redondo, José Carmona Manrique, Manuel Higueras Labrador, Miguel Lorenzo Escañuela, Alfonso Mayor Riera, el vecino de Maracena, Romero Castellano, el vecino de Lancha de Cenes, José Santana Hervás o el motrileño Juan Vera Morata, entre otros, que analizaremos en artículos posteriores. Y, finalmente, otros optaron por otros países hispanoamericanos como la República Dominicana. Por ejemplo, el abogado Rafael Muñoz Molina –que luego acabó en Cuba- o el Maestro Nacional, Enrique Sánchez Pérez.

El exilio, en fin, fue una sangría para España en todos sus aspectos. Los “trasterrrados” tuvieron una nueva oportunidad de reconstruir sus vidas en otros lugares, alejados de esa España en blanco y negro que regresó a una sociedad oscurantista e intolerante donde la represión fue su signo de identidad

El exilio, en fin, fue una sangría para España en todos sus aspectos. Los “trasterrrados” tuvieron una nueva oportunidad de reconstruir sus vidas en otros lugares, alejados de esa España en blanco y negro que regresó a una sociedad oscurantista e intolerante donde la represión fue su signo de identidad. Salvaron sus vidas, pero tuvieron que adaptarse a otras sociedades en muchos casos con culturas y lenguas distintas llevando en sus maletas, desde el desarraigo, los recuerdos permanentes de un país al que amaron, por el que lucharon y por el que sufrieron el rigor del destierro. Algunos, con el paso del tiempo, volvieron; y los otros, los que se quedaron definitivamente, enriquecieron a los países que los acogieron devolviéndoles su generosidad.

Pero el exilio también supuso la desazón para los desterrados porque, como dijera Isabel Allende, uno se muere definitivamente cuando es olvidado. Esa sensación de orfandad en el tiempo fue recogida por un prisionero de Djelfa, apellidado Pardiñas, que recordaba en una carta cómo en 1961 un capitán francés que mantuvo una dura batalla contra los indígenas argelinos –los fellagas- en la que murieron un centenar de ellos, decidió enterrarlos en el antiguo cementerio de Djelfa. No tuvo pudor en remover parte del cementerio donde estaban enterrados republicanos españoles con el pretexto de que nadie se acordaba de ellos. Y Pardiñas terminaba su carta diciendo:

Inevitablemente, oyendo este relato nos tenemos que acordar de Miguel Candelera Díaz, muerto en batalla un frío mes de enero de 1943 en un trozo de tierra de Túnez. ¿Dónde fue enterrado? ¿A dónde han ido a parar sus recuerdos? Es tan largo el amor y tan corto el olvido…

A ellos les dedicaremos un artículo, a modo de homenaje, una vez que hayamos terminado la serie de los barcos de exilio.

Antonio Almendro González, José Castilla Ramos, Ramón Gualda Montero, Luis Maldonado Fernández, Juan Miguel Rodríguez, Antonio Ruiz Ledesma, Alfredo Piñeiro y Alicio Vázquez Blanco.

Bibliografía:

- CABEZAS, Felipe, “Viaje épico. Los expatriados del Stanbrook”, Nuestra España, XII (1940), La Habana, Fundación Pablo Iglesias.

- Centre des Archives de l’Outre-Mer (CAOM), Alg/fondsAlger/f64. Citado por Kamel Kateb “Les immigrés espagnols dans les camps en Algérie (1939-1941)”, en Annales de démographie historique, nº 113, 2007/1, p.161.

- CHARAUDEAU, Anne “Les réfugiés espagnols dans les camps d’internement en Afrique du Nord” En: Hommes & Migrations, nº 1158, 1992, p. 24.

- GARRIDO, Pepe, “El amor de Carmen y Manolo, más fuerte que la represión franquista”, El Independiente de Granada, 19 de marzo de 2023.

- GONZÁLEZ, Silvia, “Hipólita Molina, la farmaceútica de Padul expoliada por el franquismo”, en El Independiente de Granada, de 27 de noviembre de 2021.

- JIMÉNEZ CUBERO, José A., Republicanos andaluces exiliados en el norte de África forzados a trabajar en la construcción del ferrocarril transharariano, 2024, autoedición.

- LÓPEZ LÓPEZ, Antonio José, “El pasajero número 942 del “stanbrrook”, en El Independiente de Granada, 5 de mayo de 2024.

- LLOPIS, Rodolfo, Carta a Osorio. Orán 22 de abril de 1939. Fundación Pablo Iglesias, en MARTÍNEZ LEAL, Juan,”El Stanbrook. Un barco mítico en la memoria de los exiliados españoles”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2005, p. 76

- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro y GALISTEO GONZÁLEZ, Francisco. Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981. En elaboración.

- MARTÍNEZ LEAL, Juan, ”El Stanbrook. Un barco mítico en la memoria de los exiliados españoles”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2005, pp. 65-81.

- ORTEGA BERNABÉU, Elián, “Represión, concentración y “Lugares de memoria: los campos de concentración en Argelia de 1939 a 1943”, en Memoria del Exilio Español en Argelia, Seminario y Exposición (20 al 23 de octubre de 1919. Archivo de la Frontera, 2021, pp. 183 a 198.

- VILAR, Juan Bautista, “Guerra civil, éxodo y exilio. La aventura del ”Stanbrook”. Alicante-Orán, marzo de 1939”, en Estudios Románicos, Volumen 16-17,2007-2008, pp. 213-227.

- “La última gran emigración política española Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés «Stanbrook» con destino a Orán en 28 de marzo de 1939. Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés «Stanbrook» con destino a Orán en 28 de marzo de 1939. Ficha del Stanbrook en el Portal de Archivos Españoles (PARES) - Archivo de la Real Chancillería de Granada. Caja 25897, Pieza 11; Caja 25994, Pieza 118; Caja 25931, Pieza 214;Caja 25868, Pieza 11; Caja 25931, Pieza 197; caja 25908, Pieza 14; Caja 25827, Pieza 177; caja 25987, Pieza 16; Caja 259111, Pieza 3;Caja 24900. Pieza 31; Caja 25892, Pieza 23; caja 25936, Pieza 120.

- Archivos Nacionales de Outre-Mer (ANOM) en Aix-en-Provence (Francia).

- Archivo de la Democracia, elaborado por la Universidad de Alicante.

Páginas web

- https://es.wikipedia.org/wiki/Stanbrook

- “Migration des espagnols en Oranie.” en https://exode1962.fr/exode1962/en-savoir-plus/espagnols.htm.

- archivodemocracia.ua.es/es/exilio-republicano-africa/7.-espanoles-en-los-campos-de-concentracion-del-protectorado-frances-de-marruecos

Notas al pie (Llamadas):

_________________________________

- [3] (Universidad d´Alacant, “El exilio republicano en el Norte de África). (https://archivodemocracia.ua.es/es/exilio-republicano-africa/campos-de-marruecos/listado-menabha.pdf).

- [4] Ficha personal de fallecimiento de Miguel Candelera Díaz en (https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/es/node/874712). Para formalizar su muerte, su hermana Josefa –también pasajera del Stanbrook-, 58 años más tarde, se dirige al Juzgado de de 1ª Instrucción número 9 de Granada, que en su Edicto del 25 de julio de 2001, afirma que “se ausentó de su último domicilio con motivo de la Guerra Civil española” “no teniéndose noticias de él desde el 18 de enero de 1943”, “ignorándose su paradero” y se hace público el 19 de septiembre de 201 para que si se tienen noticias de su existencia lo pongan el conocimiento del Juzgado. (BOE, nº 236 del 21 de octubre de 2001, p. 236).

- [5] Vilar ha realizado una investigación extensa respecto a relación de Orán con los refugiados españoles, cifrando el número de estos en relación a la comunidad europea. Por ejemplo, en 1931 se computaban 137.000 españoles, frente a los 133.128 franceses y 68.001 de otras nacionalidades. De los 524.248 europeos nacidos en territorio argelino, se estimaba en un 40% los de origen español.

- [6] (Relato de su hijo Antonio José López “El pasajero nº 942 del “Stanbrook”, en El Independiente de Granada, 5 de mayo de 2024).

- [7] (Fundación Francisco Largo Caballero. Diccionario Biográfico delk Socialismo Español. (FPI). (Claret, 2023: 64, 65). (https://censorepresaliadosugt.es).

- [9] (fpabloiglesias.es). (Archivo Exilio PSOE (AE 111-3 y 4, 593-4, 645-3 y 788-1/FPI); Archivo UGT Exilio (261 a 266 y 916-11/FFLC); Dirigentes de UGT (FPI); ES 28.VII.1949).

_________________________________

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente es profesor del IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente es profesor del IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.